最終更新日:2025年11月15日

IELTSリスニング対策

Contents

IELTSリスニング対策の基礎

【IELTSリスニング対策】IELTSリスニングスコアを確実に上げる方法|7.0以上を安定して取るための戦略

英語リスニング力向上には「継続的なトレーニング」が不可欠

IELTSリスニングで高スコア(7.0以上)を安定して取るためには、日々のトレーニングが欠かせません。

「聞くだけで英語が自然に身につく」といった方法は、趣味レベルの英語学習には有効かもしれませんが、試験対策には不十分です。

結果がすぐに出ないこともありますが、正しい方法で継続すれば、リスニングは確実に得点源になります。

IELTSリスニングスコアアップのための基本戦略

- リスニングには近道がない

特別なテクニックで突然聞き取れるようになることはありません。問題形式やよくある引っかけパターンを理解することはできますが、最終的には「聞き取る力」を鍛えるしかありません。逆に、高得点を取れるまで一度力をつければ、Listeningのスコアは毎回高いスコアで安定しやすい。 - 毎日のトレーニングが鍵

リスニング力を伸ばすには、毎日30分〜1時間のトレーニングが理想です。1時間以上行うと集中力が切れ、作業的になってしまうため、1時間以内に収めるのが効果的です。 - スキマ時間を最大活用

通勤中や歩いているときなど、リスニングは他のスキル(リーディング・スピーキング・ライティング)に比べてスキマ時間を活用しやすいのが特徴です。

IELTSリスニングスコアアップのカギは「リーディング力」

IELTSリスニングで高得点を取るために最も重要なのは、実はリーディング力です。

先読みが正答率を左右する

音声を聞く前に「何を聞き取るべきか」を理解しておくことで、正答率が大きく変わります。TOEICと同様に、IELTSでも先読みが非常に重要です。

問題を「理解」することが重要

先読みの際、単に日本語に訳すだけでは不十分です。問題の意図を正確に理解し、音声と選択肢を頭の中で結びつける準備が必要です。

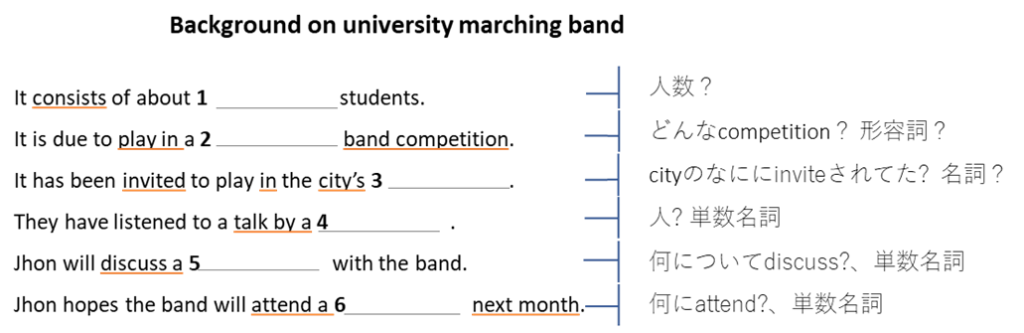

IELTS問題形式別:先読みのポイント

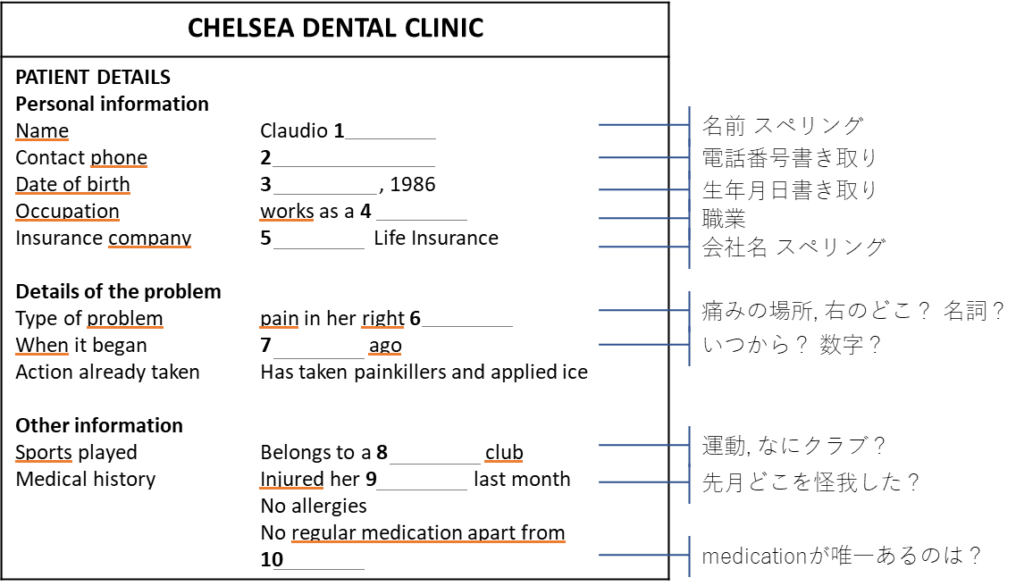

記述問題(穴埋め問題)の場合

- 何を聞き取るべきか(例:日付、住所、名詞など)を明確にする

- 音声の流れを予測する:空欄以外の単語からストーリーを把握し、答えが出るタイミングを予測

選択問題の場合

- 設問の意図を理解する:何について答えを選ぶのかを把握

- 選択肢の違いを把握する:何を聞き分ける必要があるのかを明確にする

無駄なリスニングを減らすために

IELTSやTOEICでは、音声のすべてが回答に必要なわけではありません。

たとえば、ツアー案内の冒頭にあるガイドの自己紹介などは、設問に関係ない情報です。

先読みをすることで、聞くべきポイントを絞り、効率的にスコアを伸ばすことができます。

IELTSリスニングスコアアップの鍵は「断捨離の勇気」

IELTSリスニングでは、各Partの最初の問題の方が正答率が高い傾向があります。

これは、試験が進むにつれて集中力が切れたり、先読みが不十分になったりするため、後半の問題でミスが増えるからです。

なぜ「断捨離」がリスニングスコアアップに効果的なのか?

- 焦りによるミスを防げる

試験後半になると、時間に追われて焦りがちです。焦って先読みが不十分になると、音声の流れについていけず、正答率が下がります。 - 次のPartの先読みに集中できる

最後の数問を潔く見送ることで、次のPartの問題をしっかりと先読みでき、聞き取るべきポイントを明確にしてから音声を聞くことができます。 - 全体のスコアを安定させる

各Partの冒頭で確実に得点し、後半は無理をしない。この戦略を徹底することで、リスニング全体のスコアを安定させることができます。

IELTSリスニング問題を解いた後に必ずやるべき復習ステップ

復習は「質」が命

IELTSリスニングのスコアアップには、問題を解いた後の復習の質が決定的に重要です。

正解・不正解に関わらず、「なぜそうなったのか」を言語化して理解する習慣を身につけましょう。

それが、次の試験での確実な得点力につながります。

スコアアップの鍵は「正解・不正解の理由を言語化すること」

IELTSリスニングで安定して高スコアを取るためには、問題を解いた後の復習が極めて重要です。

特に、正解だった問題も不正解だった問題も、「なぜその答えになったのか」を言語化して振り返ることが、リスニング力の本質的な向上につながります。

正解だった問題の振り返りポイント

「正解したからOK」と安心するのは早計です。なぜ正解できたのかを深掘りすることが、次の正解につながります。

単に「聞き取れたから」ではなく、その問題がどこで受験者を引っかけようとしていたのかを分析しましょう。

- なぜ正解できたのか?

- 記述問題で「LL(double L)」と「WL」の聞き分けができた

- どの情報が決め手になったのか?

- 音声の単語が選択肢では同意語に言い換えられていたが、それを見抜けた

- 先読みと音声のどの部分が一致したのか?

- 選択肢に音声と同じ単語が含まれていたが、トラップに引っかからなかった

このように、正解の根拠を明確にすることで、再現性のあるスキルが身につきます。

不正解だった問題の振り返りポイント

不正解の問題は、自分の弱点を知る最高のチャンスです。以下のような視点で徹底的に分析しましょう。

- 先読みが不十分だったか?

- 音声のスピードについていけなかったか?

- 知らない単語が多かったか?

- 言い換え表現を見抜けなかったか?

- 単語は知っていても、音のつながりで聞き取れなかったか?

- 一文一文を追うのに必死で、全体のストーリーが見えなかったか?

- 知らない単語に気を取られて、他の情報を逃したか?

「徹底的な分析」で弱点を明確にする

不正解の原因は、偶然ではありません。必ず理由があります。

たとえば:

- 原因:「言い換えが見抜けなかった」

↓ - 深掘り:「言い換えられた単語を知らなかったのか?」

↓ - 判断:「もし単語を知っていれば解けたか?」

- Yes → 単語力の問題

- No → 先読み不足の問題など

このように、原因を深く掘り下げて分析することで、効果的なトレーニング方法が見えてきます。

英語リスニングトレーニング

英語のリスニング力を向上させるための基本は、「聞き取れない英語を見つけて、聞き取れるようにすること」です。

すでに聞き取れている英語でトレーニングを続けても、それは単なる作業に過ぎず、リスニング力の向上にはつながりません。

弱点を見つけて克服することがスコアアップの鍵

自分が聞き取れない英語を特定し、それを聞き取れるようにする作業は、決して楽ではありません。

しかし、「できないことを自分で見つけて、できるようにする」というプロセスを乗り越えなければ、IELTSやTOEFLなどの試験でスコアを伸ばすことはできません。

このような地道なトレーニングこそが、真のリスニング力を育てる鍵です。

特にIELTSリスニングでは、推測では通用しないため、音と意味の両方を正確に理解する力が求められます。

IELTS対策に効果的なリスニングトレーニングとは?

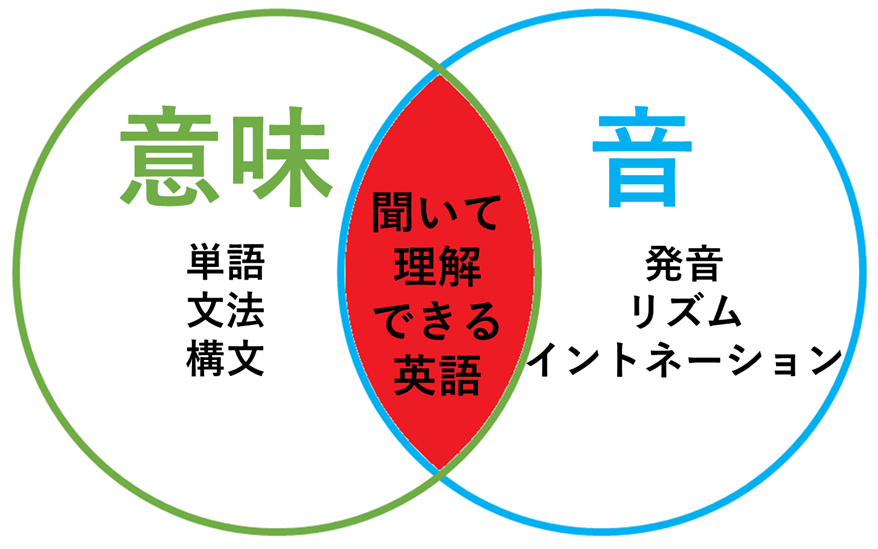

英語のリスニング力を本質的に高めるためには、まず「聞き取れる英語とは何か」を理解することが重要です。

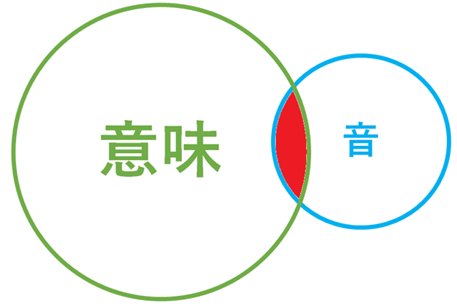

聞き取れる英語とは、英語の音(発音・リズム・イントネーション)と意味(単語・文法・構文)を同時に理解できる英語のことです。つまり、リスニング力とは、音と意味の両方を聞いて理解できる力を指します。

図で表すと次の通りで、この図を常に意識しながら、聞いて理解できる英語の領域(赤い領域)を広くする意識が大切です。

リスニング力を伸ばすための基本構造

リスニング力を伸ばすには、以下の2つの要素をバランスよく鍛える必要があります:

英語の意味の理解

単語、文法、構文を正しく理解し、スクリプトを読んで訳せるだけでなく、他人に説明できるレベルが求められます。

※読んでも理解できない英語は、聞いて理解することは不可能です。

英語の音への慣れ

発音、リズム、イントネーションに慣れることで、実際の会話や試験音声を正確に聞き取れるようになります。

この2つが揃って初めて、英語を「聞いて理解する」ことが可能になります。

IELTS・TOEFLでは「推測」では通用しない

TOEICでは、聞き取れた単語から文の意味を推測して正解を選べることもありますが、IELTSやTOEFLではそのような推測は通用しません。

本質的なリスニング力が求められるため、音と意味の両方を理解する力を着実に育てる必要があります

英語リスニング力を伸ばすための効果的なトレーニングメニュー

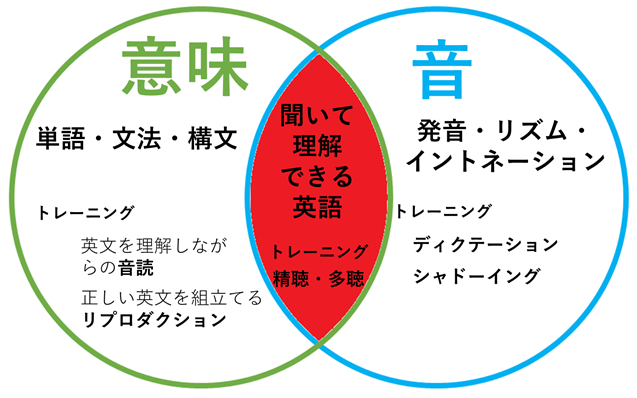

英語を聞いて理解できる力を育てるには、「聞いて理解できる英語の領域(赤い領域)」を広げることが重要です。

そのためには、今自分がどの領域を鍛えているのか——意味への理解を深めているのか、音への慣れを強めているのか——を常に意識しながらトレーニングを行う必要があります。

意味の理解を深めるトレーニング

- 音読:英文を声に出して読むことで、文法・構文の理解を定着させます。

- リプロダクション:聞いた英文を自分の言葉で再現することで、意味の理解と記憶の定着を促します。

音への慣れを強めるトレーニング

- ディクテーション:音声を聞いて書き取ることで、聞き取れない音を特定し、音の変化に気づく力を養います。

- シャドーイング:音声に合わせて発話することで、英語特有のリズムやイントネーションを体に染み込ませます。

意味と音の両方が理解できる英文が増えたら…

この段階で初めて、多聴(Extensive Listening)が効果的なトレーニングになります。

リーディングとの連携も重要

英語の文法や構文は、ListeningとReadingで”話し英語”か”書き英語”かの違いはあるものの、リスニングでもリーディングでも共通です。

「品詞解析」や「文法構文解析」など、リーディングで紹介している学習法は、リスニング力の土台づくりにも役立ちます。

音への慣れは理屈より実践

英語の音には、単語の連結・脱落・同化・リズム・イントネーション・速さなど、日本語にはない特徴があります。

これらは理屈で理解するよりも、ディクテーションで聞き取れない音を見つけ、シャドーイングで耳に馴染ませることが効果的です。

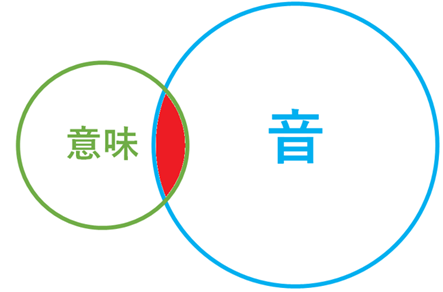

偏ったトレーニングは効果が出にくい

意味の理解に偏った学習や、音の把握だけに偏ったトレーニングでは、「聞いて理解できる英語の領域」(=下の図の赤い領域)は広がりません。

目的を意識せずにただシャドーイングを繰り返すだけでは、自己満足で終わってしまう可能性があります。

ただし、例えばReadingで8.0以上を安定して取れているのにListeningが7.0未満という場合は、音の把握に特化したトレーニングが効果的です。

偏ったトレーニングのイメージ:頑張って努力はしているつもりでもリスニング力は上がりません(赤い面積は広がりません)

IELTSリスニング対策のディクテーション

ディクテーションとは?IELTS記述(穴埋め)問題の正答率を劇的に高める学習法

ディクテーション(Dictation)は、英語音声を聞いて、その内容を正確に書き取るトレーニングです。IELTSやTOEFLなどの英語試験対策において、リスニング力を飛躍的に向上させる効果的な学習法として注目されています。

ディクテーションの効果

英語の音と文字の一致が自然に身につく

英語では、単語の連結(リエゾン)や音の脱落・同化が頻繁に起こります。たとえば「We will」は「We’ll」と短縮され、音も変化します。ディクテーションを繰り返すことで、こうした音の変化に敏感になり、聞いた音と文字が頭の中で一致するようになります。

自分が聞き取れない箇所を明確化できる

「聞き取れない英語は話せない。話せない英語は聞き取れない。」逆に「聞き取れる英語は話せる、話せる英語は聞き取れる。」という原則のもと、ディクテーションは自分の弱点を可視化するのに最適です。聞き取れない部分を明確にして、どのように音が変化しているのか?どうすれば同じように話せるのか?を分析すれば、聞き取れるようになります。

例えば、TOEICのPart 2の短文の質問に対して3択の答えから選ぶ問題で、間違った問題を分析すると5W1Hで始まる問題に不正解が多いことがよくあります。これは例えばAre you—?のAreは比較的はっきり発音されるのに対し、When did you—?の疑問文でもWhenをフェンとはっきり発音してくれないからである。Whenがどう変わるのかを意識的に発音練習すれば聞き取れるようになる。まずは自分が聞き取れない箇所を明確にすることが大切。

集中して英語を聞く力を鍛える

IELTSリスニングでは、空欄に入る単語を聞き逃さない集中力が求められます。ディクテーションは、一語一句を丁寧に聞き取る習慣を身につけることで、試験本番での集中力を高めるトレーニングになります。

IELTS対策に効果的なディクテーションのやり方

推奨教材

- IELTS公式問題集のPart 1とPart 4(空欄の単語を聞き取る問題)

- 空欄に入れる(聞き取らなければいけない)単語を含む1文でディクテーションを行う。空欄の単語だけでなく、1文をまるまる聞き取って書き取る。

効率的な手順

- (Part1とPart4の空欄の穴埋め問題で)音声全体を通しで聞く(長い場合には前半部と後半部で分ける)

- 空欄に入る単語を含む1文を聞いて、一回止めた後、聞き取った英文を書き出す

- もう一度同じ1文を聞いて、1回目で書き出せなかったところを捕捉

- もう一度同じ1文を聞いて、2回目で書き出せなかったところを捕捉(同じ1文は3回までにする:何度も繰り返し聞いて書き出すことが目的ではない)

- スクリプトを見て聞き取れなかった単語や聞き間違えの箇所を分析:なぜ正確に聞き取れなかったのか?単語を知らなかったか?音の変化が分からなかったのか?速かったのか?文法・構文が分かってないのか?etc

- 聞き取れなかった箇所を音読:文法・構文を確認

- 同じように言えるまで何度も聞いて何度も真似て発音・シャドーイング

- 2-7を空欄に入る単語(答え)を含む全ての文で行う

- もう一度音声全体を聞く:空欄に入る単語が含まれる1文が全体の流れのなかでどのように出てきているかを考えながら聞く

ディクテーション学習の注意点

- 聞きながら書くのではなく、聞いた後に書き出すことを意識しましょう。

- 一語ずつ止めて書いては意味がありません。文単位で聞き取る力を養うことが重要です。

- 「作業」にならないよう、音と意味を理解しながら取り組むことが大切です。

- 毎日続けるのが理想ですが、ルーティン化(作業化)してしまわないように英語の音と意味を理解しながらディクテーションしましょう。

IELTSリスニング対策のシャドーイング

シャドーイングとは?IELTSリスニング力と発音を同時に鍛える最強トレーニング

シャドーイング(Shadowing)は、英語音声を聞きながら、1〜3語ほど遅れてそのまま真似して発声するトレーニングです。英語の発音・リズム・イントネーションを体で覚えることで、IELTSリスニングのスコアアップに直結する学習法として高く評価されています。

シャドーイングの効果

英語の音への感度が劇的に向上

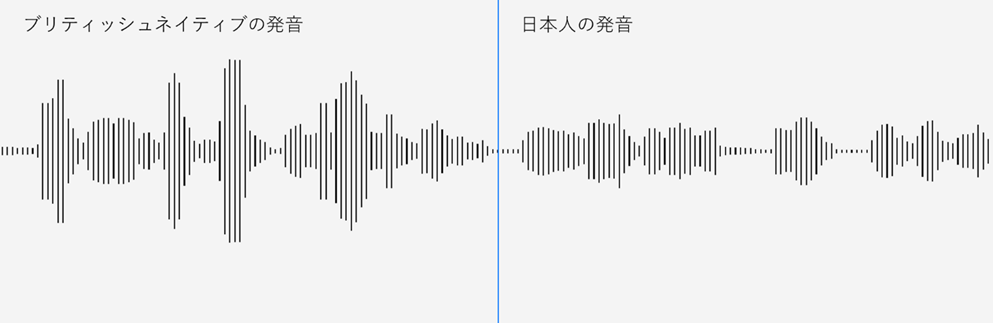

IELTSの公式音源は、ネイティブの生の英語よりも教材として作られた英語になっているので、しっかりとした発音・リズム・イントネーションが特徴です。IELTS公式問題集の音源は本番試験と発音・リズム・イントネーションが非常に近いので、公式問題集を使ってシャドーイングをすることで、IELTSリスニングスコアアップに直結するトレーニングができます。

IELTSの速さに対応できるようになる

Part 2やPart 3では、ネイティブが自然に話すスピード、あるいはそれ以上の速さで英語が流れます。その速さでひっかけ問題にハマらないように正確に聞き分けることが要求されます。シャドーイングで速い英語を真似して発音できるようになると、聞き取りの精度も高まります。

IELTS対策に効果的なシャドーイングのやり方

- とにかく真似る:どの単語にアクセントがあるか、どの音が繋がっているかなどを意識して、完璧になりきりながらシャドーイングしましょう。

- 試験を意識しながら:ひっかけ問題(特にPart 2とPart 3の選択問題)のひっかけをとにかく意識しながらシャドーイングしましょう。

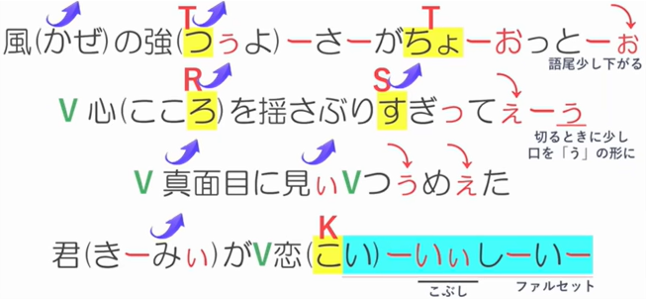

- 音の変化を可視化:理論ではなく、実際に聞こえる音の変化をスクリプトにマークする。

- 録音して確認:自分の声を録音し、ネイティブとの違いを分析する。

- カタカナ発音はNG:英語の発音をカタカナで書き込むと、正しい音から遠ざかるため避けましょう。

日本人の英語はフラットな発音になりがちですが、シャドーイングを通じて英語らしい抑揚やアクセントを身につけることができます。録音して自分の声を確認することで、ネイティブとの違いを客観的に把握し、改善につなげることが可能です。

発音できる音は聞き取れる!IELTSリスニング力を高めるシャドーイングの本質

英語のリスニング力を本質的に高めるには、「発音できる音は聞き取れる」という原則を理解することが重要です。ネイティブの英語を正確に聞き取るためには、まずその音を自分で再現できるようになる必要があります。

プロの歌手も実践する「音のマーキング」

歌を上手く歌うプロは、歌詞のアクセントや抑揚を細かくマークしながら練習します。英語のシャドーイングでも同様に、スクリプトに発音・リズム・イントネーションをマーキングすることで、ネイティブの音に近づけることができます。

- どの単語にアクセントがあるか

- どの音が連結・脱落・同化しているか

- 音の強弱や抑揚のパターン

これらをスクリプトに書き込みながら練習することで、英語の音の構造を深く理解でき、リスニング力が飛躍的に向上します。

カタカナ発音は絶対にNG

英語の発音をカタカナで書き込むのは避けましょう。カタカナは日本語の音に最適化されており、英語の微妙な音の違いやリズムを正確に表現できません。すべてのネイティブスピーカーは、カタカナ通りの発音では話しません。正しい音を聞いて、正しい音で真似ることが、シャドーイングの効果を最大化する鍵です。

シャドーイングのための推奨教材

- IELTS公式問題集のPart 2とPart 3(選択問題)

効率的な手順

- (IELTS公式問題集のPart 2、Part 3で)音声全体を通しで聞く(スクリプトが長い場合には前半部と後半部で分ける)

- スクリプトを見ないでシャドーイング2回

- スクリプトを見て、言えなかったところや言い間違えたところをマークする

- スクリプトを見ながら音声を聞いて、アクセント、単語の連結、音の脱落、音の同化にマークする(理論的に単語が繋がるとかは考えずに、聞き取れるがままに音がどう変化しているかをマークする)

- スクリプトを見ながらシャドーイング3回

- スクリプトを見ないでシャドーイング2回

シャドーイング学習の注意点

- 音(発音・リズム・イントネーション)への感度を常に意識しましょう。

- 回数を決めて、ただの「作業」にならないように注意。

- 時間内に十分な練習ができなかった場合は、翌日に同じ音声で再チャレンジ。

- 英語の音を「理解しながら」真似ることが大切です。

IELTSリスニング対策の音読

IELTS対策に効果的な音読トレーニングとは?

音読とは、英語スクリプトを見ながら声に出して読むことで、英文の理解力を高める学習法です。IELTSなどの英語試験対策において、音読は「英語の音から意味を理解する力」を養うために非常に有効です。

音読トレーニングの効果

- 「英語脳」を育成:数をこなすにつれて英語を聞くだけで英文の意味が分かるようになる。

- 文法・構文の理解を深め、英文読解力を向上:自分の声を聴きながら自分のペースで声に出して読みながら英文の理解(文法・構文)を深められる。

- 自分のペースで音読することで、リスニング力を強化:逆に、自分のペースで理解できなければ本番の速度では到底理解できません。

トレーニングのポイント

- 音読は「音への感度」よりも「意味理解(文法・構文を理解すること)」に重点を置く

- 違和感を覚える箇所(スッ理解できない箇所)は、文法や構文の理解が不十分な可能性が高い

- 最初は棒読みでもOK。意味が分かってきたら、感情を込めて場面を想像しながら読む

- Part 1:自分が海外でその場面にいるように

- Part 4:教授になったつもりで話す

効果的な音読の手順

- 音声全体を通しで聞く

- スクリプトに音声の特徴(リズム、単語と単語の結合、アクセント)をマーク

- スクリプトを見ながら2でマークした音声の特徴を意識しながら音読する:意味が分からない箇所やつまづく箇所は構文・文法を調べる(つまづく箇所はだいたい意味や文法が分かっていない箇所)。知らない単語は調べる。

- スクリプトを見ながらスラスラと読めるまで音読を繰り返す。徐々にリズムやイントネーション、スピードが音声と近づくように意識する。

注意点

単語をただ読むだけの“作業”にならないよう、文法・構文の理解を伴った音読を心がけましょう。理解が不十分な場合は、品詞解析や文法構文解析を行い、英文の意味をしっかりと把握することが重要です。

IELTSリスニング対策のリプロダクション

IELTSリスニング対策に最適!英語力を高めるリプロダクショントレーニング

リプロダクションとは、英語の音声を1文ずつ聞き、スクリプトを見ずに自分の力で再現(リプロダクト)するトレーニング方法です。英語を「前から後ろへ」理解する力を養い、IELTSなどの英語試験で求められる瞬時の理解力を高めます。

リプロダクションの効果

前から後に英語を理解できるようになる

作れる英語は聞ける英語、聞ける英語は作れる英語。英文を作れる(=前から後ろに意味や文法を考えながらSV–の順番で単語を並べられる)のであれば、それは前から後ろに英語を聞いて理解することができます。

聞いた英語を頭に残す習慣が定着

ただ聞き流すのではなく、聞いた後に再現することにより、聞いた英語を頭の中に残す習慣ができる。これは、聞きながらひっかけを見抜いて解くIELTSにとって大切なスキルです。

自分の力で英語を作りだす力ができる

日本語に訳すプロセスを排除し、英語のまま理解・再構成することで、英語脳が鍛えられます。英語で考え、英語で話す力がつきます。

トレーニングのポイント

- 1文づつ聞いて再現するのが難しい場合は、1文(ピリオド)で区切らずにコンマや接続詞・関係代名詞など区切りのいい場所で区切って再現しましょう。

- 徐々に区切る間隔が長くなり(=頭に英語がのこるようになり)、ピリオド間の1文の再現ができるようになります。

効果的なリプロダクションの手順

- 音声全体を通しで聞く

- スクリプトを見ずに1文ずつ聞き、再現する

- 長い文はコンマや接続詞などで区切って再現し、徐々に1文全体を再現できるようにする

- スクリプトを見て、自分の再現した英文と比較・確認

- 2〜3を繰り返して精度を高める

注意点

- 日本語に訳さないことが重要

- 英語を聞いたらすぐに再現する。「英語を聞く→頭で日本語に訳す→訳した英語を日本語に変換」の習慣がつくと、英語の理解が逆に遅れてしまいます。

- 最初は難しく感じても継続が鍵

- 英文を作れないことに焦らず、続けることで英語が頭に残るようになり、自然に再現できるようになります。(シャドーイングのようにスピード感のある勉強法ではないので、つまらなく感じてしまいますが辛抱辛抱)

- IELTSのPart 2やPart 3対策にも効果的

- 速い英語でもひっかけを見抜き、正確に理解・再現する力が身につきます。続けるにつれて1度聞いた英語が頭に残るるようになり、聞いた英語を作ることが負担ではなくなります。Part 2やPart 3でひっかけが仕掛けられた速い英語でも正解とひっかけを仕分けることができるようになります。

IELTSリスニング力を鍛える7ステップ学習法

ディクテーション・シャドーイング・音読・リプロダクションをフル活用

IELTSリスニングで高得点を狙うには、音と意味の両方を聞いて理解する力が不可欠です。その力を養うために、以下の4つの英語トレーニングをバランスよく組み合わせた7ステップの学習法を紹介します。

- ディクテーション:聞き取った英語を書き取る

- シャドーイング:音声に合わせて即座に発話する

- 音読:スクリプトを見ながら声に出して読む

- リプロダクション:聞いた英文を自分の力で再現する

シャドーイングの種類

- プロソディシャドーイング(STEP 4):発音・抑揚・リズム・イントネーションなど音の特徴に集中

- コンテンツシャドーイング(STEP 7):文法・構文・意味を意識して内容を理解しながら発話

この2つのシャドーイングを組み合わせることで、リスニング力が飛躍的に向上します。

IELTSリスニングスコアのための実践7ステップトレーニング

【STEP 1】公式問題集を本番形式で通し解き

IELTS公式問題集のPart 1〜Part 4を通しで解き、途中で止めずに本番のIELTS試験同様に取り組みます。答え合わせ後、難しかった問題や間違えた問題にマークをつけておきます。

【STEP 2】各Partごとに再確認

Step3のトレーニングに入る前に各Partずつもう一度解いてみて、全体の音声と問題を把握します。STEP1で通しで解いたときより解けるかを確認してみる。

【STEP 3】ディクテーションで音の把握

- Part 1・4:記述問題の答えに関係する文のみディクテーション

- ディクテーションは聞いて止めて書くの繰り返しになるのでスクリプトすべてでやると相当な時間と労力になるので答えに関係した文のみでOK。

- Part 2・3:選択問題中心なので、聞き取れない文だけを対象にディクテーション

- Part 2、Part 3ではシャドーイングでどうしても音が聞き取れない文があれば、なぜ聞き取れないのかの分析するために聞き取れない文だけディクテーションする。

【STEP 4】プロソディシャドーイングで音の特徴に集中

単語の連結、音の脱落・同化、リズムやイントネーションなど、英語の音に集中してシャドーイングをします。

【STEP 5】音読で意味・文法・構文を理解

スクリプトを見ながら、文の意味や文法・構文を意識して音読します。時間があれば全文、なければ回答に関係する文だけでもOKです。

【STEP 6】リプロダクションで英語を再構成

STEP 5で理解した文を、音声を聞いた後に自分の力で再現します。うまくできない場合はSTEP 5に戻って文の意味・文法・構文を再確認しましょう。

理解度が高いほどリプロダクションの精度も高くなります。

【STEP 7】コンテンツシャドーイングで理解しながら発話

文の意味・文法・構文を意識しながらシャドーイングを行います。理解しながら声に出せるようになれば、聞きながら理解する力が身についている証拠です。

効果的な学習スケジュールとアドバイス

毎日トレーニングが鉄則

1日で全STEPを終わらせる必要はありません。

土曜日にIELTS公式問題集Part1~Part4を本番同様に解き、Part1に対してStep2~Step7を1週間かけて、Part2はその次の週にStep2~Step7を1週間かけてとやれば、1ヵ月かけて1回分の問題を使ってトレーニングすることになります。

例👇

- 土曜:STEP 1(通し解き:IELTS公式問題集Part1~Part4を本番同様に)

- Part 1

- 月曜:STEP 2・3

- 火曜:STEP 4

- 水曜:STEP 5

- 木曜:STEP 6

- 金曜:STEP 7

- Part 2はその次の週/Part 3は翌々週…

隙間時間を活用

音読は歩きながらや電車内で口パクでもOK。Listeningは他の技能よりも隙間時間に取り組みやすいです。

目的意識を持つ

音を把握するのか、意味を理解するのか、なぜそのトレーニングをしているのかを常に意識しましょう。ただ声に出すような作業になっては何の意味もありません!

効率重視

トレーニングの目的は聞き取れない英文を聞き取れるようにすることです。聞き取れない箇所にだけフォーカスを絞って効率的にディクテーションや音読をしましょう。

IELTSリスニング問題タイプと効果的な攻略法

IELTSリスニングには、主に記述問題と選択問題の2種類の問題タイプがあります。高得点を目指すためには、単にリスニング力を鍛えるだけでは不十分です。音声が流れる前に問題文を先読みし、聞くべきポイントを把握するスキルが重要になります。

つまり、IELTSリスニングではリーディング力や問題形式への慣れもスコアアップに直結します。各問題タイプには解き方やコツがありますが、最も効果的な方法は、問題形式を理解したうえで公式問題集を繰り返し解き、実践的なトレーニングを積むことです。

IELTSリスニングでバンドスコア7.0以上を狙うなら、先読みテクニックとトレーニングを組み合わせて、試験本番で確実に得点できる力を身につけましょう。

IELTSリスニング回答用紙の正しい記入方法|Paper-based試験

IELTSリスニングのPaper-based試験では、音声終了後に10分間の転記時間が与えられます。この時間を有効に使うためには、採点官の誤認を避ける回答用紙の記入方法を正しく理解しておくことが重要です。

記入の基本方法

- すべての単語を大文字(CAPITAL LETTERS)で記入

例:John → JOHN、Life Residential → LIFE RESIDENTIAL - 大文字・小文字の違いは採点に影響しない(Dog, dog, DOGは同じ扱い)

- 手書きのクセに注意

小文字では「r」と「v」などが判別しづらく、不正解になる可能性があります。大文字で書くことでミスを防げます。

このルールはListeningだけでなくReadingでも共通です。試験本番で失点しないために、公式問題集で練習する際から大文字記入を習慣化しましょう。

IELTSリスニング問題タイプ|記述問題と選択問題

IELTSリスニングの問題タイプは、大きく分けて記述問題と選択問題の2種類です。

- 記述問題(空欄に入る英単語を書く問題)

主にPart 1とPart 4で出題されます。問題形式には以下が含まれます:- Note Completion Questions

- Table / Flow-chart Completion Questions

- Summary Completion Questions

- Sentence Completion Questions

- Short-answer Questions

- 選択問題(複数選択・マッチング:A,B,C,D—から選ぶ問題)

主にPart 2とPart 3で出題されます。代表的な形式は:- Multiple Choice Questions

- Matching Information Questions

- Map / Plan / Diagram Labelling Questions

IELTSリスニング記述問題の攻略法

IELTSリスニングには、記述問題(空欄に入る英単語を書く問題)がほぼ半分を占めます。

記述問題の種類

- Note Completion(Part 1・Part 4)

- Table / Flow-chart / Summary Completion Questions

- Sentence Completion Questions

効果的な解き方のポイント

- キーワードに注目する

空欄の前後にある重要な単語(名詞・動詞・形容詞、特に固有名詞や年号)にアンダーラインを引きましょう。音声を聞く際は、そのキーワードや同義語を待ち構える姿勢が重要です。 - 品詞を予測する

空欄に入る品詞(名詞・動詞・形容詞・副詞)を、音声が流れる前に前後の文脈から推測しておきます。 - Part別の特徴を理解する

- Part 1:日常会話が中心

- Part 4:大学のレクチャー形式

音声が始まる前に、空欄前後のキーワードを確認し、余裕があれば空欄に関係ない箇所も含めて全体をざっと読み、話の流れを想像しましょう。

IELTSリスニング成功のカギ

記述問題は、音声を聞く前にどれだけキーワードを把握できるかが勝負です。事前準備で聞き取りの精度が大きく変わります。音声を聞く前に「何を聞き取るべきか」を理解して、書き取るべき単語に全神経を集中しましょう!

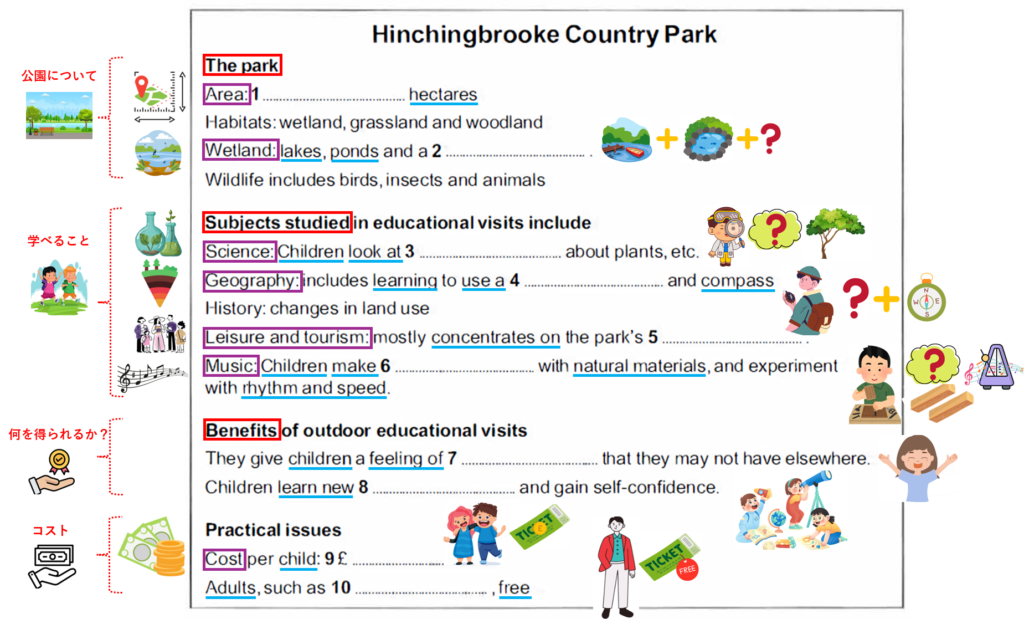

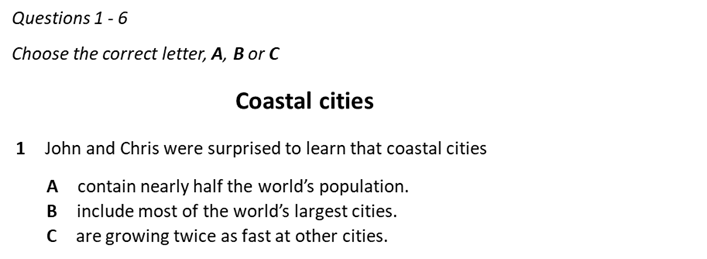

IELTSリスニング Part 1|Note Completion Questionsの攻略法

IELTSリスニングPart 1では、ほぼ必ずNote Completion Questions(空欄の穴埋め問題)が出題されます。内容は、

- 公園の紹介

- レンタカーやレストランの予約

- イベント案内

など、日常生活に関する会話が中心です。

高スコアを取るためのポイント

- 空欄前後の単語から内容を予測する

音声が流れる前に、空欄の前後にある単語を確認し、会話のストーリーを想像しましょう。これにより、何を聞き取るべきかが明確になります。 - キーワードから答えを推測する

例えば、- Name → 名前のスペリング

- Contact phone → 電話番号(数字)

- Date of Birth → 誕生日

このように、空欄の前後の単語から答えの種類を予測することが重要です。

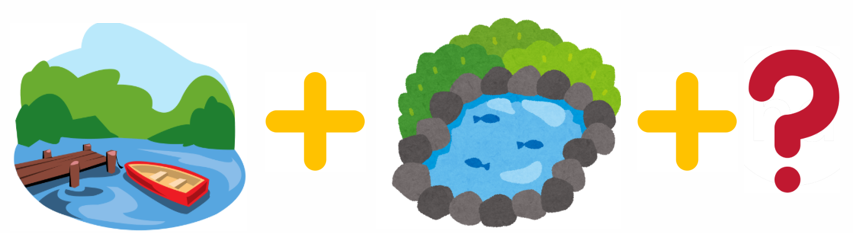

実践問題(IELTS公式問題集19 Test 1 Part 1)

👈IELTS公式問題集19 Test 1 Part 1はYouTube動画の 0ː12~

ワンポイントアドバイス

空欄に入る単語を聞き取る問題では、“どの情報/単語を聞き取ればいいのか”音声が流れる前に問題文を先読みして把握する。例えば、1問目の空欄には面積の数字(単位:ヘクタール)が入るし、2問目ではlakes, pondsに続いて水関係の単語が入る。

2問目:「この公園には「湖や池と“何か”があるんだなぁ」

できれば問題文のキーワードから音声の状況(イラスト)をイメージする。

空欄の近くのキーワードにはアンダーライン(ペーパー試験の場合)を引く。

5問目か6問目の間に少しだけインターバルがあるので最低でも5問目までは先読みする。

聞き取れなかったら潔く捨てる。聞き取れなかった1問に気がとられて(凹んで)その後の問題に影響しないようにする。

IELTS公式問題集19 Test 1 リスニングPart 1

スクリプト(書き起こし)

Sally

SallyGood morning. Hinchingbrooke Country Park, Sally speaking. I’m one of the rangers.

John

JohnOh hello. My name’s John Chapman, and I’m a teaching assistant at a local primary school. I’ve been asked to arrange a visit to the park for two of our classes.

Sally

SallyOK. What would you like to know?

John

JohnWell, I’m new to this area, so perhaps you could tell me something about the park first, please.

Sally

SallyOf course. Altogether the park covers 170 acres, that’s 69 hectares. There are three main types of habitat: wetland, grassland and woodland. The woods are well established and varied, with an oak plantation, and other areas of mixed species.

John

JohnRight.

Sally

SallyThe wetland is quite varied, too. The original farmland was dug up around 40 years ago to extract gravel. Once this work was completed, the gravel pits filled with water, forming the two large lakes. There are also several smaller ones, ponds and a stream that flows through the park.

John

JohnOK, so I suppose with these different habitats there’s quite a variety of wildlife.

Sally

SallyThere certainly is – a lot of different species of birds and insects, and also animals like deer and rabbits.

John

JohnAnd I understand you organise educational visits for school parties.

Sally

SallyThat’s right. We can organise a wide range of activities and adapt them to suit all ages.

John

JohnCan you give me some examples of the activities?

Sally

SallyWell, one focus is on science, where we help children to discover and study plants, trees and insects. They also collect and analyse data about the things they see.

John

JohnUhuh.

Sally

SallyAnother focus is on geography. The park is a great environment to learn and practise reading a map and using a compass to navigate around the park.

John

JohnDo you do anything connected with history?

Sally

SallyYes, we do. For instance, the children can explore how the use of the land has changed over time. Then there’s leisure and tourism.

John

JohnThat focuses on your visitors. I would imagine.

Sally

SallyYes, mostly. The children find out about them, their requirements, the problems they may cause and how we manage these. And another subject we cover is music: here the children experiment with natural materials to create sounds and explore rhythm and tempo.

John

JohnThat must be fun!

Sally

SallyMost children really enjoy it.

Sally

SallyAnd of course, all the activities are educational, too. Learning outside the classroom encourages children to be creative, and to explore and discover for themselves.

John

JohnI would imagine they get a sense of freedom that might not be a normal part of their lives.

Sally

SallyThat’s right. And very often the children discover that they can do things they didn’t know they could do, and they develop new skills. This gives them greater self-confidence.

John

JohnIt sounds great. So, what about the practical side of it? How much does it cost for a full-day visit? We would expect to bring between 30 and 40 children.

Sally

SallyIf there are over 30, it costs £4.95 for each child who attends on the day. We invoice you afterwards, so you don’t pay for children who can’t come because of sickness, for example. There’s no charge for leaders and other adults – as many as you want to bring.

John

JohnThat sounds very fair. Well, thanks for all the information. I’ll need to discuss it with my colleagues, and I hope to get back to you soon to make a booking.

Sally

SallyWe’ll look forward to hearing from you. Goodbye.

John

JohnGoodbye, and thank you.

IELTSリスニング Part 4|Note Completion Questionsの攻略法

IELTSリスニングPart 4では、ほぼ必ずNote Completion Questions(空欄の穴埋め問題)が出題されます。内容は、Part 1とは異なり、大学の授業です。授業の内容は、芸術・歴史・物理・化学などなど様々な分野です。

高スコアを取るためのポイント

Part 1と同じで問題文の先読みが正答率を上げるカギです。

- 空欄前後の単語から内容を予測する

音声が流れる前に、空欄の前後にある単語を確認し、キーワードを把握しましょう。これにより、何を聞き取るべきかが明確になります。固有名詞は絶対に把握しましょう。 - キーワードから答えを”できる限り”推測する

想像が難しい

Part1とは違い、その分野に詳しくない限り空欄に入る単語を事前に推測することは難しいです。授業のストーリーも想像するのは難しいです。ですので問題文が先読みの段階でチンプンカンプンでも聞く前に焦らないでください。

固有名詞は必ず音声を聞く前に把握

途中で音声についていけなくなっても(数問は捨てたとしても)、問題に記載されている固有名詞を把握しておけば、その固有名詞が音声で流れた地点から復帰できます。

Part 3に必要以上に時間をかけないこと

Part 3は多くの場合選択問題で、回答に悩んでしまうとPart 4の先読み時間が削られます。IELTSのリスニングは音声が終わった後で考えても正解は分かりません(聞き取れなくて回答に悩んだ問題はたいてい不正解です)。聞き取れなかったら諦めて次の問題の正答率を上げるようにしてください。

実践問題(IELTS公式問題集19 Test 1 Part 4)

👈IELTS公式問題集19 Test 1 Part 1はYouTube動画の 22ː00~

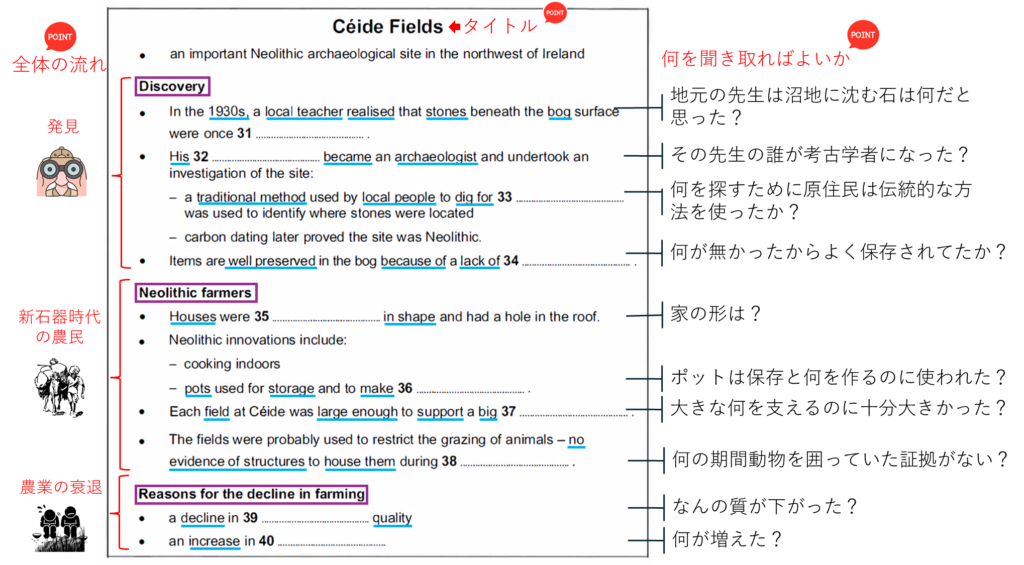

ワンポイントアドバイス

内容がアカデミックなのでPart 1と違ってキーワードを先読みしただけでは各空欄の箇所をイメージするのが難しい。なので、無理に各問題についてイメージしようとせずキーワードから何を聞き取ればいいのかだけをしっかりと先読みしよう。

できたら全体の流れだけでもイメージしておく程度で十分です。

でも、タイトルは絶対に読みましょう!(タイトルの固有名詞はそのまま音声で使われています)

IELTS公式問題集19 Test 1 リスニングPart 4

スクリプト(書き起こし)

For my presentation today, I’m going to talk about the Ceide Fields in the northwest of Ireland, one of the largest Neolithic sites in the world. I recently visited this site and observed the work that is currently being done by a team of archaeologists there.

The site was first discovered in the 1930s by a local teacher, Patrick Caulfield. He noticed that when local people were digging in the bog, they were constantly hitting against what seemed to be rows of stones. He realised that these must be walls and that they must be thousands of years old for them to predate the bog which subsequently grew over them.

31.local teacher, stones, realise, bogは問題文と音声でそのまま出てくる単語。“He realised that these must be walls”のHeがlocal teacherで、theseがrows of stonesであることを聞きながら理解できたかがポイント。

He wrote to the National Museum in Dublin to ask them to investigate, but no one took him seriously. It wasn’t until 40 years later, when Patrick Caulfield’s son Seamus, who had become an archaeologist by then, began to explore further. He inserted iron probes into the bog to map the formation of the stones, a traditional method which local people had always used for finding fuel buried in the bog for thousands of years. Carbon dating later proved that the site was over 5,000 years old and was the largest Neolithic site in Ireland.

32.問題文の“His”がPatrick Caulfield’sだと分かったかがポイント。

33.traditional method, local peopleはそのまま音声でも使われている。問題文の“dig for”が音声では“used for finding”になっていることに気づけたかがポイント。

Thanks to the bog which covers the area, the remains of the settlement at Ceide Fields, which is over 5,000 years old, are extremely well-preserved. A bog is 90 percent water; its soil is so saturated that when the grasses and heathers that grow on its surface die, they don’t fully decay but accumulate in layers. Objects remain so well preserved in these conditions because of the acidity of the peat and the deficiency of oxygen. At least 175 days of rain a year are required for this to happen; this part of Ireland gets an average of 225 days.

34.問題文の“Items”は本文では“Objects”にパラフレイズされていて、 preserveは問題文でも音声でも同じ単語が使われている。“because of”も問題文と音声で同じ言い方になっているので、この単語を聞いたときに“答えが来るぞ”と待ち受ける姿勢に変える。問題文の “lack of”は音声では“deficiency of”にパラフレイズされていることに気付いたかがポイント。

The Neolithic farmers at Ceide would have enjoyed several centuries of relative peace and stability. Neolithic farmers generally lived in larger communities than their predecessors, with a number of houses built around a community building. As they lived in permanent settlements, Neolithic farmers were able to build bigger houses. These weren’t round as people often assume, but rectangular with a small hole in the roof that allowed smoke to escape. This is one of many innovations and indicates that the Neolithic farmers were the first people to cook indoors. Another new technology that Neolithic settlers brought to Ireland was pottery. Fragments of Neolithic pots have been found in Ceide and elsewhere in Ireland. The pots were used for many things; as well as for storing food, pots were filled with a small amount of fat and when this was set alight, they served as lamps.

35.housesは問題文でも音声でも同じ。ここで形について「roundではなくrectangular」と言っているのが罠。

36.potsは問題文でも音声でも同じ。問題文のstorageが音声ではfilled withにパラフレイズされていて、問題文のmakeが音声では“serve as”を意味していることに気づけたかがポイント。直接的なパラフレイズではなく会話の流れから判断する必要がある。“set alight (点火する)”

It’s thought that the Ceide Fields were mainly used as paddocks for animals to graze in. Evidence from the Ceide Fields suggests that each plot of land was of a suitable size to sustain an extended family. They may have used a system of rotational grazing in order to prevent over-grazing and to allow for plant recovery and regrowth. This must have been a year-round activity as no structures have been found which would have been used to shelter animals in the winter.

37.問題文のfieldが音声ではplot of landに、問題文のlarge enoughが音声ではsuitable sizeにパラフレイズされていることに気づけたかがポイント。また、問題文のsupportは音声ではsustainに、問題文のbigは音声ではextendにパラフレイズされていることにも気づけたかがポイント。

38.問題文の“no evidence of structures”が音声では“no structures have been found”に言い換えられており、問題文のhouseは音声ではshelterにパラフレイズされていることに気づけたかがポイント。また問題文のthemはanimalsを指す(これは問題文上だけでわかる)。

However, archaeologists believe that this way of life at Ceide ceased abruptly. Why was this? Well, several factors may have contributed to the changing circumstances. The soil would have become less productive and led to the abandonment of farming. The crop rotation system was partly responsible for this as it would have been very intensive and was not sustainable. But there were also climatic pressures too. The farmers at Ceide would have enjoyed a relatively dry period, but this began to change and the conditions became wetter as there was a lot more rain. It was these conditions that encouraged the bog to form over the area which survives today. So now I’d like to show you some …

39.問題文のdecline in — qualityと音声のbecome less productiveが一致させられたかがポイント。音声ではsoilが主語になってbecome less productiveよりも先に話されるので会話全体を聞き取れなければ答えられない。

40.前の問題39で何かのクオリティが下がった一方で、何かが上がった。下がったクオリティと上がった何かによって結果として農業は減衰した。問題文のincreaseが音声ではmoreに言い換えられていることに気づけたかがポイント。

IELTSリスニング|Table・Flow-chart・Summary Completion問題対策

IELTSリスニングでは、Table Completion(表の穴埋め)、Flow-chart Completion(フローチャート完成)、Summary Completion(要約穴埋め)といった記述問題が頻出します。これらはPart1からPart4までどのセクションでも出題される可能性があります。

ここでも高得点を狙うための最大のポイントは、問題の先読み(予測)です。以下のステップで効果的に対策しましょう。

- 空欄前後の単語から内容を予測する

音声が流れる前に、空欄の前後にある単語を確認し、キーワードや固有名詞を把握しましょう。これにより、何を聞き取るべきかが明確になります。 - キーワードから答えを推測する

キーワードや固有名詞から音声の内容・ストーリーを予測します。これにより、音声の流れを理解しやすくなります。

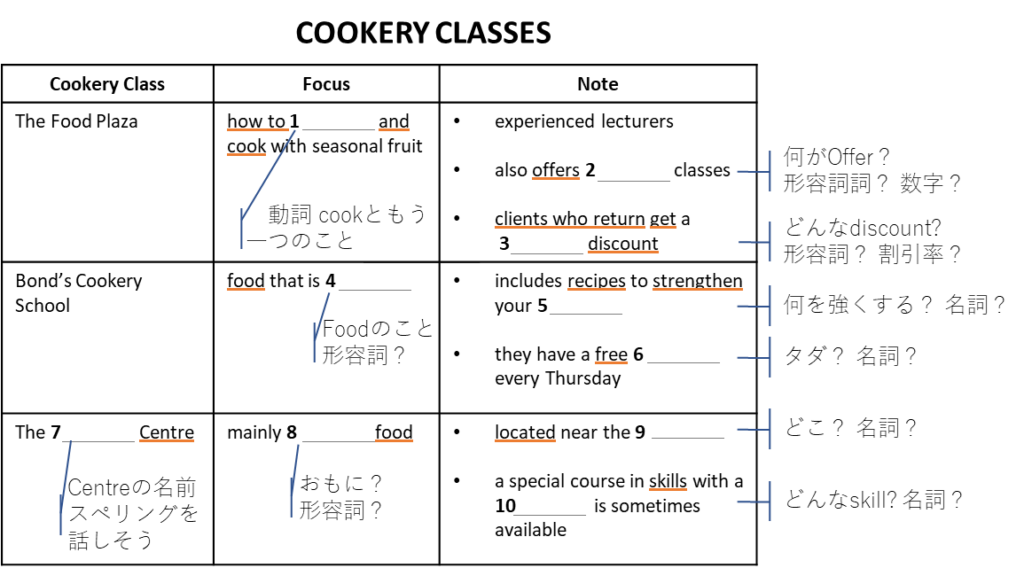

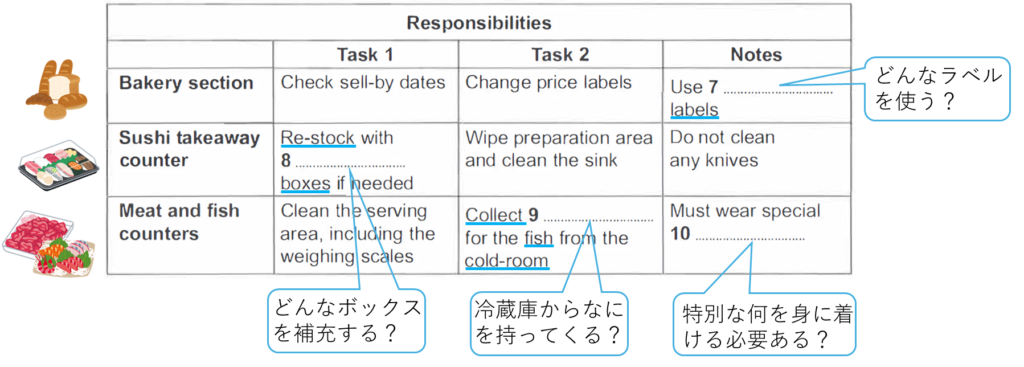

実践問題(IELTS公式問題集19 Test 4 Part 1)

👈IELTS公式問題集19 Test 4 Part 1 (Q7-10)はYouTube動画の 5ː13~

ワンポイントアドバイス

空欄に入る単語を聞き取る問題では、“どの情報/単語を聞き取ればいいのか”音声が流れる前に問題文を先読みして把握する。

7問目:「Bakery sectionで使うラベルの特徴(色?形?etc)を答えるんだな!」

できれば問題文のキーワードから音声の状況(イラスト)をイメージする。

空欄の近くのキーワードにはアンダーライン(ペーパー試験の場合)を引く。

5問目か6問目の間に少しだけインターバルがあるので最低でも5問目までは先読みする。

聞き取れなかったら潔く捨てる。聞き取れなかった1問に気がとられて(凹んで)その後の問題に影響しないようにする。

IELTS公式問題集19 Test 4 リスニングPart 1

スクリプト(書き起こし)

KAEDEN

KAEDENSo, Charlotte, your tasks today are in the bakery section, on the sushi counter, and on the meat and fish counters. The first job is to check sell-by dates on the bread and cakes. If any of the dates are today’s, put a new price label on the packaging.

CHARLOTTE

CHARLOTTEWhat if any of the labels are yesterday’s dates, or older? Do I throw those items away?

KAEDEN

KAEDENYes, but that shouldn’t happen – we check the stock every day. When something needs a new price label, put a yellow one on the package, next to the original price.

CHARLOTTE

CHARLOTTEOK.

KAEDEN

KAEDENAfter that, you’ll go to the sushi takeaway counter.

CHARLOTTE

CHARLOTTEWill I be preparing boxes of food?

KAEDEN

KAEDENFor today, you’ll just be helping the staff.

CHARLOTTE

CHARLOTTEYes, of course.

KAEDEN

KAEDENYou’ll see lots of flat cardboard boxes at one end of the counter. Beneath those is where we keep the plastic boxes – we run out of those really quickly, so you should bring more from the storeroom.

CHARLOTTE

CHARLOTTEIs that my only task on the sushi counter?

KAEDEN

KAEDENNo. You also need to clean the area where they prepare the dishes. There are cloths and bottles of spray by the sink. Oh, and please make sure you clean that too.

CHARLOTTE

CHARLOTTESure. That’s important, isn’t it?

KAEDEN

KAEDENAbsolutely. But you mustn’t wash up knives. You have to do some training before you’re allowed to touch sharp objects.

CHARLOTTE

CHARLOTTEWhat should I do if there are any?

KAEDEN

KAEDENAsk someone to put them in the dishwasher.

CHARLOTTE

CHARLOTTEOK, thanks. I don’t want to get anything wrong.

KAEDEN

KAEDENDon’t worry. You’ll be fine. And I’ll be around to help.

CHARLOTTE

CHARLOTTERight.

KAEDEN

KAEDENFinally, the meat and fish counters. You need to clean the area where staff serve customers, including wiping the weighing scales.

CHARLOTTE

CHARLOTTEOK. Anything else?

KAEDEN

KAEDENThe fish is laid on ice, but when that starts to melt, you’ll need to get more from the cold-room.

CHARLOTTE

CHARLOTTEI know the staff on the food counters wear a hat. Will that be the same for me?

KAEDEN

KAEDENYou won’t be serving customers directly, so no. But make sure you put on thermal gloves when you take anything out of the cold-room. The temperature’s low enough in there to get frostbite from touching things.

CHARLOTTE

CHARLOTTEUnderstood.

IELTSリスニング|Sentence Completion問題対策

IELTSリスニングで時々でる Sentence Completion問題 は、特に Part 2~Part 4 で出題されることがあります。高得点を狙うための最大のポイントは 「問題の先読み(予測)」 です。音声が流れる前に、問題文のキーワードや固有名詞からストーリーを想像することで、正確な答えを導きやすくなります。

以下のステップで効果的に対策しましょう。

1. 空欄前後の単語から内容を予測する

音声が始まる前に、空欄の前後にある単語を確認し、キーワードや固有名詞を把握しましょう。これにより、何を聞き取るべきかが明確になります。

2. キーワードから答えを推測する

問題文に含まれるキーワードや固有名詞から、音声の内容やストーリーを予測します。これにより、音声の流れを理解しやすくなり、正答率がアップします。

IELTSリスニング記述問題の注意点

IELTSリスニングの記述問題は、正確な聞き取りと文法力が求められます。ここでは、スコアアップのために押さえておきたい注意点を解説します。

1. キーワードは同意語に注意

固有名詞や年号はそのまま話されますが、その他のキーワードは同意語に置き換えられることが多いです。「キーワードをそのまま待ち受ける」と聞き逃す原因になるので、意味を理解しながら聞き取る練習をしましょう。

2. 文法の正しい形で記入

空欄に入る単語は、複数形の「-s」や三人称単数の「-s」など、文法的に正しい形で書く必要があります。特に単数・複数の違いは、回答用紙に転記する際に要確認。迷ったら、自分の耳で聞き取った音を信じることが大切です。

3. 問題文の指示を必ず確認

最初に空欄に入る単語数や語数制限を確認しましょう。タイトルがある場合は必ずチェックしてください。

4. 名前のスペリングに注意

IELTSでは名前のスペリングを聞き取る問題もよく出題されます。特に「w」や「double」の発音に注意しましょう。

- w は「ダブルユー」に近い発音

- ll は「double L」または「L L」と発音される場合あり

Willowという人の名前は、エルの連続(ll)は”double l (dʌb.əl el):ダブルエル”になる場合がある。それか、”l(el) l(el):エルエル”と2回エルが発音されます。

wはw (dʌb.əl.ju:ダブルユーに近い)の発音。Willowの”Wi:W(dʌb.əl.ju)→i(aɪ)”を聞いたときに、i(aɪ)が二つ連続した”ii:ダブルアイ”と聞き取らないように、wとdoubleの聞こえ方に慣れておきましょう。

double (dʌb.əl)の発音:下のYouTube 人の名前 2:25/7:22参照

w (dʌb.əl.ju)の発音:下のYouTube Emailアドレス3:00/9:39参照

5. 電話番号の聞き取り

電話番号は基本11桁。同じ数字が続く場合は、例えば22の場合「two two」や「double two」と言われます。特にdoubleがきたときには瞬時に22と思い浮かばずに聞き逃す場合が多いので、d2など自分でメモの仕方を決めておきましょう。

人の名前

double (dʌb.əl)の発音 : 2:25 / 7:22

電話番号

Emailアドレス

アルファベット・数字の発音:2:17-4:10 (Wの発音: 3:00) / 9:39

IELTSリスニング選択問題の攻略法

IELTSリスニング選択問題 効果的な先読みと解答のコツ

IELTSリスニングには、次の3種類の選択問題がよく出ます。

1. 音声を聞く前の先読みが鍵

選択肢のキーワードに必ずアンダーラインを引き、何を聞き分けるべきかを把握しましょう。

Part 3では、選択肢の特徴や違いを事前に意識することで、ひっかけ問題への対策が可能です。

2. 全体理解を重視する

一語一語を聞き取ろうとするのではなく、全体の流れを理解する意識を持ちましょう。

顔を上げて、話の展開や論点を把握することが正答率アップにつながります。

3. 分からなかった場合の対応

聞き取れなかった場合、記憶を辿って時間を無駄にしないことが重要です。

また、聞き取れた単語・音声と同じ単語が含まれる選択肢はひっかけの可能性が高いため、それを除いて推測で答えるのが賢明です。

4. 先読み時間を最大限確保

IELTSリスニングでは、音声を聞く前の準備が勝負です。

先読みの時間をしっかり確保し、選択肢の意味や違いを把握しておくことで、スムーズに解答できます。

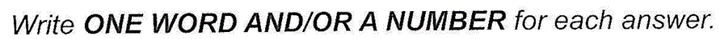

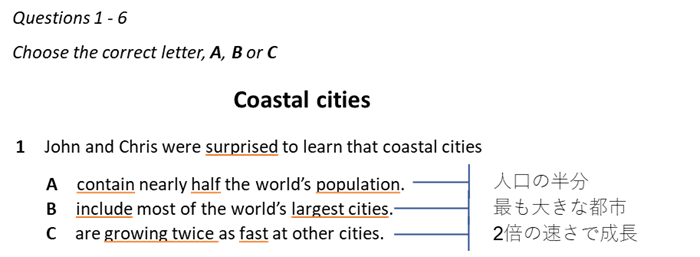

IELTSリスニング|Multiple Choice Questionsの攻略法

IELTSリスニングで頻出するMultiple Choice Questionsは、会話の内容と一致する選択肢を選ぶ形式です。

問題を解くコツ

音声を聞く前に、選択肢のキーワードにアンダーラインを引きましょう。

例えば、この例題だと「人口の半分」「最も大きな都市」「2倍の速さで成長」など選択肢の違いを事前に把握して、どの情報に話者が驚いているのかを意識しながら聞くことが重要です。

Multiple choice questionsのひっかけの特徴

- 会話の中で複数の選択肢に関する情報が語られることが多い

- 音声中の同意語が使われている選択肢が正解になる場合が多い

- 例:音声「biggest」→選択肢「largest」

- 選択肢と同じ単語が聞こえた場合、その選択肢はひっかけの可能性が高い

この問題だと必ずこのA, B, CのことはJohnとChrisの間で話される。

「インターネットのあるサイトは、coastal citiesにworld’s populationの約半分(half)が住んでいると書いてあるけど、この情報は本当かな?」(Aへのひっかけ)

John

「それは本当か分からないけど、coastal citiesはother citiesに比べて海上交通の利便性がよくて成長は2倍(twice)くらい速い(fast)ことはよく知られているし、実際に世界のmost of the biggest citiesは沿岸部につくられているというのは驚きだね。」(B:正解、Cへのひっかけ)

Chris

「確かにそれは自分も知らなくて驚いたよ、Londonのような内陸部の都市に住んでいると分からないことだね」

John

このように、選択肢の内容は全て会話で語られることが多く、音声の同意語が使われている選択肢が正解になる場合が多い。(音声biggest → 選択肢largest)

選択肢で使われている単語と同じ単語が聞こえた場合、その選択肢はひっかけの可能性が高い。全体を理解できないと聞こえた単語を含む選択肢が正解に見えてくる。

IELTSリスニング|Matching Information Questionsの攻略法

IELTSリスニングで出題されるMatching Information Questionsは、ボックス内の選択肢から各問題に合う答えを選ぶ形式です。

問題を解くコツ

- 問題文とボックス内の選択肢のキーワードにアンダーラインを引く

- キーワードは名詞と形容詞を中心にチェック

- 問題と選択肢のキーワードの同意語を頭に思い浮かべる

- 問題番号の順番通りに話されることを意識して聞く

Matching information questionsのひっかけの特徴

- 問題文と選択肢のキーワードは、必ず要約や言い換えがされている

- 同じ単語がそのまま使われることは少なく、同意語や表現の変化に注意することが重要

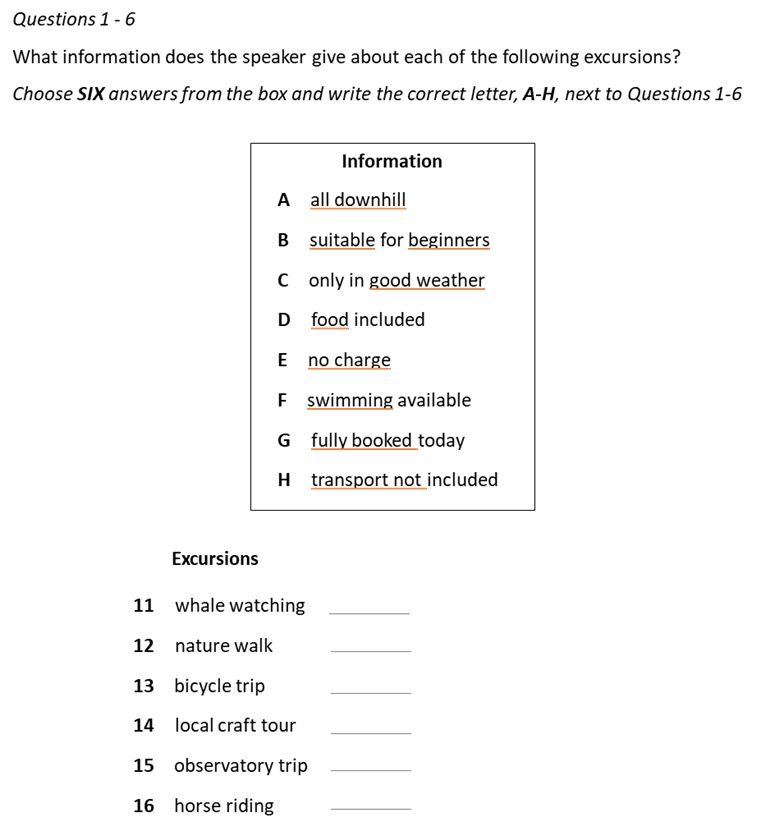

11 whale watching: there are no place available for this afternoon’s trip → G fully booked today

12 nature walk:you’ll be provided with a drink and a hamburger → D food included

13 bicycle trip:it’s a 1000-meter drop in just 10 kilometres →A all downhill

14 local craft tour:it’s completely free → E no charge

15 observatory trip:we’ll head down to Brighton beach, where you can have a dip in the ocean → F swimming available

16 horse riding:it’s a good experience even if you’ve never been on a horse → B suitable for beginners

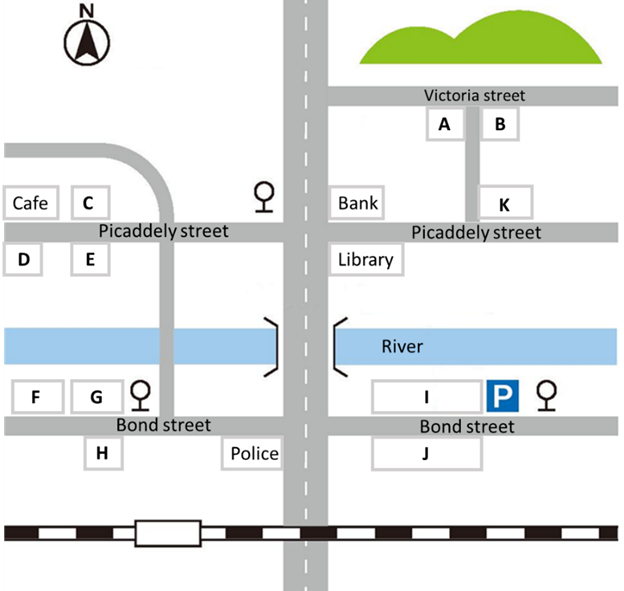

IELTSリスニング|Map, Plan, Diagram Labelling Questionsの攻略法

IELTSリスニングで出題されるMap, Plan, Diagram Labelling Questionsは、地図や図を見て、場所を選択肢から選んだりする問題です。

問題を解くコツ

- 音声が流れる前に、地図や図面に書かれている建物や道名の位置を把握しておく

- 道や建物の名前(固有名詞)は、事前に頭の中で発音練習しておく

- → 急に— Roadや— Streetなど初めて聞く名前を聞いてもすぐに探せない

- 地図に方位が書かれている場合は、North, East, South, Westをメモしておく

- → 聞きながらだとEastとWestを混同しやすく、方向を見失うことがある

Map, Plan, Diagram labelling questionsのひっかけの特徴

- 道の分岐点で、どちらに進んでいるか分からなくなるケースが多い

- 図の中の関係ない箇所の情報は細かく説明される一方、問題に関連する場所はあっさり1回だけ言及されることが多い

- 地図問題でよく使われる前置詞(next to, opposite, across fromなど)必ず勉強しておこう