最終更新日:2025年11月6日

IELTSリーディング対策

Contents

Lesson 0~Lesson 4ではIELTS Readingスコアアップで必要な基本的なことをご紹介!

スコアアップ基本戦略

頻出問題タイプと高得点に必要な5つの読解スキル

- IELTS Readingで問われる5つの重要スキル

- 高得点を取るための戦略

- IELTS Readingの問題タイプと必要なスキル

- IELTS Readingの16種類の問題タイプ

- 問題タイプごとの問われているスキルリスト

- IELTS公式問題集Vol.1~Vol.20のReading問題タイプ一覧

スキミング・スキャニング・精読スキルと語学力を鍛えるための効果的トレーニング法

パラグラフ構成とメインアイディアを見抜く方法

時間配分・回答順・記入方法まで本番で使える戦略を完全解説

Lesson 5~Lesson 16ではIELTS Readingで出題される16の問題パターンのそれぞれの解き方をご紹介!

問題タイプ別攻略法Lesson 5~Lesson 16

IELTSリーディング対策ベーシック

(Lesson 0 ~ Lesson 4)

IELTS Readingスコアアップ基本戦略(Lesson 0)

IELTS Readingは、日本人受験者にとって最もスコアを伸ばしやすいセクションです。Overall 6.5や7.0を目指すなら、Readingで高得点を取り、SpeakingやWritingを補う戦略が効果的です。

目標スコア別のReading目安

- Overall 6.5 → Reading 7.0〜7.5

- Overall 7.0 → Reading 7.5〜8.0

このようにReadingでしっかり点数を稼ぐことが目標Overallスコア達成への近道です。

しかし、時間内に解き終えることは簡単ではありません。IELTS Readingで高得点を取るためには、問題タイプごとの解法手順をマスターし、効率的に解答する力が不可欠です。参考書や予備校で紹介される方法は多様ですが、最も重要なのは自分に合った手順”この問題タイプはこの流れで解く”を決め、機械的に解けるレベルまでトレーニングすることです。

IELTS Reading対策の必須ポイント

これらができれば、時間配分に悩まず、IELTS Readingで7.0以上を狙えます。

IELTS Reading 対策|頻出問題タイプと高得点に必要な5つの読解スキル(Lesson 1)

IELTS Readingで問われる5つの重要スキル

IELTS Readingは、ただ問題を解くだけでは高得点は取れません。自分の弱点を分析し、苦手な問題タイプを克服することがスコアアップの鍵です。Readingパートで問われているのは、次の5つのスキルです。

1. 各パラグラフの主張(メインアイディア)を理解する力

文章全体の構造を把握し、パラグラフごとの主張(メインアイディア)を正しく理解することが重要です。

2. 各文の意図や前後関係を理解する力

文脈を読み取り、文と文のつながりを理解(なぜその文が書かれているのかを理解)することで、正確な答えに近づけます。

3. 正確に英文を理解する力

知っている単語をつなぎ合わせて文の意味を想像するのではなく、高い文法力と単語力で正しく英文を理解する力が求められます。

全文を読む時間はありません。必要な情報を効率的に探すスキルが必須です。

5. パラフレーズする力

問題文と本文の言い換えを見抜く力が、正答率を大きく左右します。

高得点を取るための戦略

- がむしゃらに練習問題を解くのではなく、弱点分析と克服が最重要。

- 問題タイプごとに求められているスキルを意識して練習することで、効率的にスコアアップを狙う。

- 得意な問題タイプを得点源として、苦手な問題タイプは目標Overallスコアによっては捨てるのもアリです。

- IELTS Readingはそれぞれの問題タイプで解く手順(IELTSリーディング対策アドバンスで紹介)を決めて、ムダなく効率よく解く。

IELTS Readingは「読書」ではない!正解のための情報を探す試験

IELTSのリーディングは、全文を読む試験ではありません。限られた時間で正答するためには、回答に必要な情報を効率的に探す試験です。

全文を1文ずつ丁寧に読んでも、「結局何が書いてあるの?」と感じて、もう一度読み直すことになり、時間を浪費します。全文を読んでも正答率は上がりません。大切なのは、早く全部読むことではなく、回答に必要な箇所だけをしっかり読むことです。

読むべきなのは「問題文」

IELTS Readingで最も重要なのは、問題文をしっかり理解することです。

- 何を探す必要があるのか?

- 何を答える必要があるのか?

- どの箇所をなぜ読むのか?

この目的意識を持って読むことで、効率的に正解へたどり着けます。

IELTS Reading攻略のポイント

IELTS Readingの問題タイプと必要なスキル

IELTS Readingには16種類の問題タイプがあり、それぞれ異なるスキルを測っています。

- メインアイディアを問う問題タイプ

- パラグラフの内容を問う問題タイプ

- 展開やサポートセンテンスの意図を問う問題タイプ

- 各文の詳細を問う問題タイプ

問題タイプごとに、読むときの着眼点を変える必要があります。

- メインアイディアをつかむのか?

- ストーリーの流れを理解するのか?

- 1文をしっかり精読するのか?

スコアが伸びない原因は「苦手な問題タイプ」

スコアが伸び悩むときは、必ず苦手な問題タイプがあります。

その問題タイプがどのスキルを測っているのか=自分に足りない力を徹底的に分析することが重要です。

IELTS Readingの16種類の問題タイプ

- Matching headings questions

- Title/Sub-heading questions

- Matching paragraph information

- Multiple choice (one answer)

- Multiple choice (more than one answer)

- Matching features

- Matching sentence endings

- Summary completion questions (with a list)

- Summary completion questions (without a list)

- Sentence completion questions

- Note completion questions

- Table completion / Flow-chart completion questions

- Diagram labelling questions

- Short answer questions

- TRUE, FALSE, NOT GIVEN questions

- YES, NO, NOT GIVEN questions

16種類の問題タイプを網羅したオリジナルIELTS Reading問題

IELTS Readingには16種類の問題タイプがありますが、通常の公式問題集では1つのパッセージにすべてのタイプが含まれることはありません。

そこで、16種類すべてを1つのパッセージに組み込んだオリジナル問題を作成しました。

このオリジナル問題の特徴

- 全16種類の問題タイプを一度に練習できる

- 問題タイプごとのスキルを総合的に確認可能

- 苦手な問題タイプを特定しやすい

IELTS Readingでハイスコアを取るための戦略:捨てる問題タイプもあり!

IELTS Readingで高得点を取るためには、苦手な問題タイプを克服することが基本ですが、目標スコアによっては潔く捨てる問題タイプを決めることも戦略です。

なぜ捨てる戦略が有効なのか?

IELTS Readingは、どの問題タイプでも1問あたりの得点は同じです。

苦手な問題タイプに時間を費やして解くのは、コスパが悪いと言えます。

7.0を目指す場合の現実的な数字

- IELTS Readingは全40問

- 7.0を取るには 30~32問の正解が必要

- 逆に言えば 8~10問は不正解でOK

- つまり 25%(1/4)は間違えてもよい

この事実を踏まえると、苦手な問題タイプは最初からカンで解いて、得意な問題タイプに時間を使う方が効率的です。

| スコア | 正解数 | 不正解数 |

| 9.0 | 39~40 | 0~1 |

| 8.5 | 37~38 | 2~3 |

| 8.0 | 35~36 | 4~5 |

| 7.5 | 33~34 | 6~7 |

| 7.0 | 30~32 | 8~10(=1/4) |

| 6.5 | 27~29 | 11~13 |

| 6.0 | 23~26 | 14~17 |

| 5.5 | 19~22 | 18~21 |

| 5.0 | 15~18 | 22~25 |

| 4.5 | 13~14 | 26~27 |

戦略まとめ

- 目標スコアを明確にする

- 苦手な問題タイプを分析する

- 捨てる問題タイプを決める

- 得意な問題タイプで正答率を上げる

問題タイプごとの問われているスキルリスト

| 出題頻度 | パラグラフのメインアイディアを理解する(スキミングする)スキル | 文の意図や文の前後関係を理解するスキル | 正確に英文を理解するスキル | 素早くスキャニングするスキル | パラフレイズするスキル | |

| Matching headings questions | 🌟🌟 | ◎ | 〇 | |||

| Title/Sub-heading questions | 🌟 | ◎ | 〇 | |||

| Matching paragraph information | 🌟🌟🌟 | ◎ | 〇 | 〇 | ||

| Multiple choice (one answer) | 🌟🌟🌟 | ◎ | 〇 | 〇 | ||

| Multiple choice (more than one answer) | 🌟🌟 | 〇 | ◎ | 〇 | ||

| Matching features | 🌟🌟 | 〇 | ◎ | 〇 | ||

| Matching sentence endings | 🌟 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | |

| Summary completion questions (with a list) | 🌟🌟🌟 | ◎ | 〇 | ◎ | ||

| Summary completion questions (without a list) | 🌟🌟🌟 | ◎ | ◎ | 〇 | ||

| Sentence completion questions | 🌟 | ◎ | 〇 | 〇 | ||

| Note completion questions | 🌟🌟🌟 | 〇 | ◎ | 〇 | ||

| Table completion / Flow-chart completion questions | 🌟🌟🌟 | 〇 | ◎ | 〇 | ||

| Diagram labelling questions | 🌟🌟🌟 | 〇 | ◎ | 〇 | ||

| Short answer questions | 🌟 | ◎ | 〇 | 〇 | ||

| TRUE, FALSE, NOT GIVEN questions | 🌟🌟🌟 | ◎ | 〇 | 〇 | ||

| YES, NO, NOT GIVEN questions | 🌟🌟🌟 | ◎ | 〇 | 〇 |

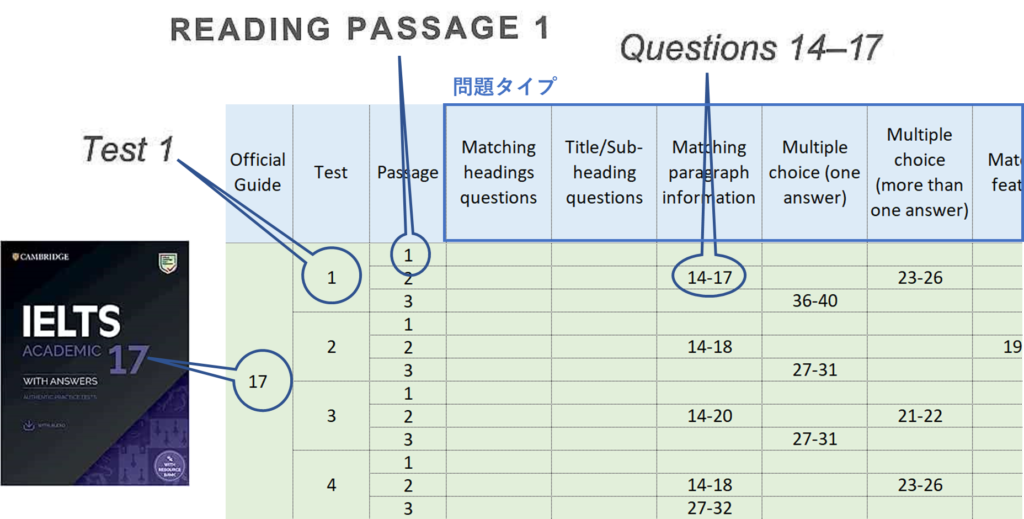

IELTS公式問題集Vol.1~Vol.20のReading問題タイプ一覧

IELTS Readingには16種類の問題タイプがあります。それぞれ異なるスキルを測っており、効率的なスコアアップには問題タイプ別の弱点分析(=どの問題タイプが苦手化を認識すること)が不可欠です。

このリストの使い方

- 問題を解いた後、どの問題タイプで得点が低かったかを確認

- その問題タイプがどのスキルを測っているのかを分析

- 自分に足りない力を特定し、集中的に克服する学習を行う

表の見方

IELTS Reading 対策|スキミング・スキャニング・精読スキルと語学力を鍛えるための効果的トレーニング法(Lesson 2)

IELTS Readingで高得点を取るための3つの必須スキル

IELTSリーディングでスコア7.0以上を目指すなら、次の3つのスキルを徹底的に鍛えることが重要です。

この3つのスキルを組み合わせることで、限られた時間で効率的に問題を解くことができます。

IELTS Reading高得点=スキミング力×スキャニング力×精読力

IELTS Reading対策:大学・大学院で必要なスキルを身につける

IELTSのReadingパートでは、論文を効率的に読むためのスキルが試されています。大学や大学院に進学すると、膨大な論文を読む必要があります。最初からすべてを精読していては時間が足りません。

そこで重要なのが、次の3つの読解スキルです:

- スキミング(Skimming):論文全体の概要を素早く把握する

- スキャニング(Scanning):必要な情報がどこにあるかを見つける

- 精読(Intensive Reading):重要な情報を正確に理解する

さらに、論文を書く際にはパラフレーズして引用する力も不可欠です。コピペはNGであり、IELTS Readingを通じてこのスキルを養うことができます。

IELTS Readingで身につく力

- 論文の構成を理解する力

- 必要な情報を効率的に探す力

- アカデミックな文章を正しく引用する力

スキミングとは? IELTS Readingで必須の時短テクニック

IELTS Readingで高得点を取るために欠かせないスキルのひとつがスキミングです。

スキミングとは、パラグラフに何が書かれているかをざっくり把握すること。つまり、メインアイディア(主張)とサポートセンテンス(補足情報)を素早くつかむ力です。

このスキルを身につけることで、試験中に文章全体の流れを短時間で理解し、重要な箇所を効率的に見つけることができます。

スキミングは特別なスキルではありません。日常で自然に使っています。

例えば、初めて「IELTS」という言葉を聞いてGoogleで検索したとします。検索結果には複数のページが表示され、各ページのタイトルと説明文が目に入りますよね。

このとき、説明文に含まれるキーワードからページの概要をざっくり把握し、「このページを開くかどうか」を判断します。

このざっくりとした内容理解こそがスキミングです。

スキャニングとは? IELTS Readingで情報を素早く見つける力

IELTS Readingで高得点を取るために欠かせないスキルのひとつがスキャニングです。

スキャニングとは、探している単語や情報を文章の中から瞬時に見つけること。

例えば、問題文で「year」や「percentage」というキーワードが出てきた場合、長文の中からその単語や関連情報をすばやく探し出す力が必要です。

このスキルを身につけることで、試験時間を大幅に短縮し、正確な答えにたどり着くことができます。

スキャニングも日常で自然に使っているスキルです。

例えば、IELTSの再採点の申し込み費用を調べたいとき、Googleで「IELTS 再採点 費用」と検索しますよね。

その際、検索結果を一字一句読むのではなく、「費用」「料金」「手数料」「〇〇円」といったキーワードに目を走らせて、必要な情報を探します。

このように、特定の単語や数字を探す読み方がスキャニングです。

IELTS Readingでは、このスキャニング力を強化することで、長文の中から答えに直結する情報を素早く見つけることができます。

精読とは? IELTS Readingで文を完全に理解する力

IELTS Readingで高得点を取るために欠かせない最後のスキルが精読です。

精読とは、文をしっかりと読み、内容を完璧に理解すること。

例えば、設問で「著者の意見」や「理由」を問われている場合、文章の該当箇所を丁寧に読み、文脈やニュアンスまで正確に把握する必要があります。

このスキルを身につけることで、選択肢の微妙な違いを見抜き、正答率を大幅にアップできます。

IELTS Readingでは、まずスキャニングでキーワードやその同意語を探し、該当する単語が見つかったら、その文を文頭からしっかり読みます。

この文を文頭から読んで内容を正確に理解することが精読です。

精読は、設問の答えを確実に導くために不可欠なスキルです。特に、著者の意見や理由、細かいニュアンスを問う問題では、精読力がスコアを左右します。

ご参考Youtube 👉

IELTS Readingで高得点を狙う!語学力を鍛えるための効果的トレーニング法

IELTSのReadingセクションで高得点を取るためには、「速く正確に英文を読む力」が不可欠です。この力は、精読力 × 速読力によって構成されます。つまり、ただ速く読むだけではなく、正確に理解しながら読む力=“速い精読力”が重要です。

Readingスコアを最大化する3つの力

Readingで高得点を取るには、以下の3つの力をバランスよく鍛えることが重要です:

- 精読力:文の構造を正確に理解する力 → 詳しくはIELTS精読トレーニング

- スキミング力:文章全体の概要・文章の主旨を素早く把握する力 → 詳しくはスキミング力の上げ方

- スキャニング力:必要な情報・キーワードを素早く見つける力 → 詳しくはスキャニング力の上げ方

これらを掛け合わせることで、Reading高得点=精読力 × スキミング力 × スキャニング力が実現します。

この掛け算を最大化させたら、残りは問題タイプに慣れるトレーニング(IELTS特有の設問形式に対応する力を養う)のみです。

速い精読力を身につける2ステップ

- 正確に読む力(精読力)を鍛える:IELTS精読トレーニング 👈まずはコレ!!!

- 読むスピード(速読力)を高める:速読力を上げるトレーニング 👈精読力がついたらこっち

- 1分間に150単語を読む訓練

- 音読

- スラッシュリーディング

- 1分間に150単語を読む訓練

IELTS精読トレーニング

IELTS Readingで高得点を取るためには、英文を正確に理解する力=精読力が欠かせません。その精読力を鍛えるために最も効果的なのが、品詞解析と文法構文解析の徹底的なトレーニングです。

品詞解析・文法構文解析で「正確に読める力」を身につける

英文を正しく理解するには、文の構造を明確に把握する必要があります。品詞や構文の理解が曖昧なままでは、英文を自分なりに解釈してしまい、正確な読解ができなくなる危険性があります。

例えば、関係代名詞(制限用法・非制限用法)がどの名詞を修飾しているかを明確に説明できるレベルまで文構造を理解することで、英文を確実に読み解く力が身につきます。

しっかりと精読力を養うことで、IELTS Readingのスコアアップに直結する「速く正確に読む力」が形成されます。

なぜ品詞解析と文法構文解析が大切なのか?(純ジャパ向け説明)

英語は文型という型に適切な品詞の単語をあてはめるパズルです。

第3文型(SVO) : 誰が(主語S) + どうする(動詞V) + 何を(目的語O)

の型に単語を当てはめると

I know the girl.

私はその女の子を知っています。

になります。さらに、目的語をthat節(名詞節)にすると

I hope that she will pass the exam.

私は彼女がその試験に合格することを祈ってます。

になります。メインは「I(S) + hope(V) + that節 (O)」で、that節の中にも「she(S) + (will) pass(V) + the exam(O)」という第3文型が入っている形です。

さらに、

I strongly hope that she will pass the difficult exam.

私は彼女がその難しい試験に合格することを切に祈ってます。

動詞を修飾する副詞(strongly)の位置と名詞を修飾する形容詞(difficult)の位置はそれぞれ(原則)動詞の前、名詞の前で、strongly→hope、difficult→examの修飾をします。

この基本的な文型と単語の置き方を知っていれば、次の文も問題なく訳せます。

Knowing what happens when people initially encounter misinformation holds tremendous importance for estimating the potential for subsequent problems.

人々が最初に間違った情報に遭遇した時に(人々に)何が起こるかを知ることは、その後の問題の可能性を推定するのにとても重要です。

この文もSVCの第3文型です。

[Knowing what happens when people initially encounter misinformation]S holdsV [tremendous importance for estimating the potential for subsequent problems]C.

さらに、この文の主語は

what happensはknowの目的語、[when peopleS initially encounterV misinformationO]は第3文型を含む副詞節です。

またこの文の目的語は

importance for estimating the potential:可能性を推定する大切さ / the potential(名)はestimateの目的語

potential for subsequent problems:後の問題の可能性 / subsequent→problemsを修飾

となります。

英文構造を理解する力がIELTSスコアを左右する!

英語は、名詞が来るべき場所には名詞、動詞が来るべき場所には動詞が配置されるというルールに基づいて構成されています。さらに、名詞を修飾する形容詞や、動詞を修飾する副詞の位置も明確に決まっています。

このルールを正しく理解するためには、すべての単語を品詞に分けて、その品詞がその位置にある理由を考えるトレーニングが不可欠です。そして、その単語がどの文型・構文に当てはまっているのかを分析することで、複雑な英文でも単語の意味さえ分かれば確実に訳せる力が身につきます。

英文構造を「言語化」する力が読解力を飛躍的に高める

英文を正確に理解するためには、ただ感覚で読むのではなく、どのような文型・構文で英文が成り立っているのかを言語化できる力が必要です。この力があれば、単語が変わっても構造が同じであれば、初見の英文でも正確に理解できるようになります。

この構造理解力は、Readingだけでなく、Listening・Speaking・Writingのスコアアップにも直結します。英語を理論的に理解することで、IELTS全体のパフォーマンスが向上します。

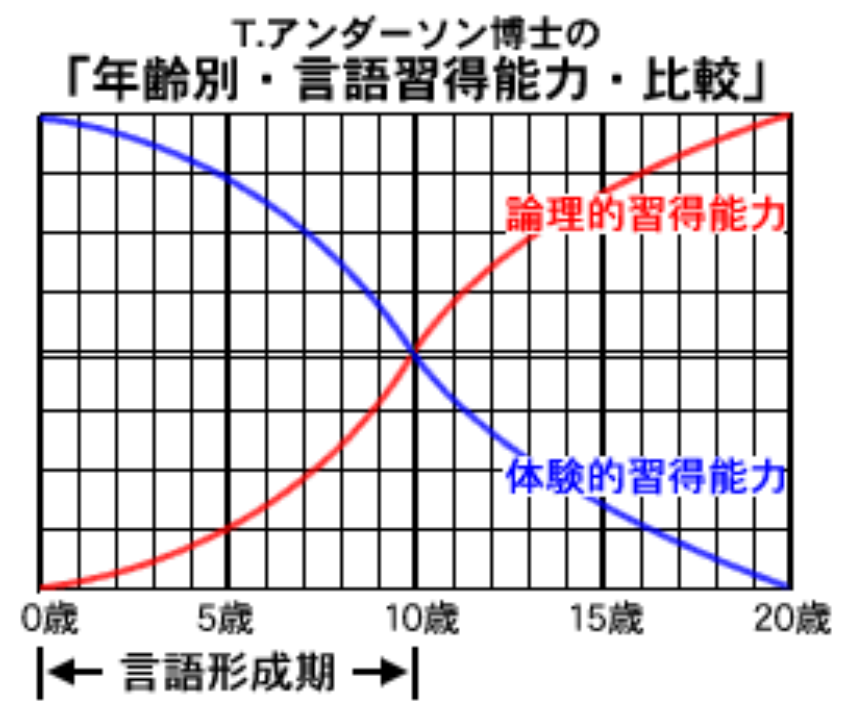

ノンネイティブは理論で英語を理解するしかない!効果的なIELTS学習法とは

英語を母語としないノンネイティブが英語を習得するには、理論的に学ぶしかありません。

10歳までであれば、英語圏で生活することで日本語を自然に習得するように、英語も体験的に身につけることが可能です。しかし、大人になってからは体験的な習得はほぼ不可能です。

その代わり、大人には理論的に学ぶ力が備わっています。

つまり、英語を「勉強」することで習得できるのです。文法・品詞・構文をロジカルに理解することで、英語力は確実に伸びます。

「いっぱい聞いていっぱいしゃべる」だけでは英語は身につかない!

よくある「ネイティブのように英語を浴びれば話せるようになる」という考え方は、ノンネイティブの大人には通用しません。

文法・品詞・構文を理論的に理解することが、英語習得の最短ルートです。

品詞&文型ご参考動画

品詞解析と文法構文解析を公式問題集の回答に精読が要求される問題に関連したパラグラフを中心に行う。例えば、YES/NO/NOT GIVEN, TRUE/FALSE/NOT GIVEN問題は本文の答えのある箇所の文法(特殊構文や(独立)分詞構文など)を正しく理解していないと解けないようになっている。

精読力を上げるトレーニング①:品詞解析で英文構造を完全に理解する

IELTS Readingで高得点を取るためには、英文を正確に理解する力=精読力が不可欠です。その第一歩が「品詞解析」です。

英語のすべての単語は、以下のいずれかの品詞に分類されます:

- 名詞(noun)

- 代名詞(pronoun)

- 動詞(verb)

- 形容詞(adjective)

- 副詞(adverb)

- 助動詞(auxiliary verb)

- 前置詞(preposition)

- 冠詞(article)

- 接続詞(conjunction)

- 間投詞(interjection)※IELTS Readingではほぼ出題されません

品詞解析の実例

例えば、以下の英文:

Jenny speaks English as fluently as I do.

この文を品詞ごとに分けると:

- Jenny:名詞(人名)

- speaks:動詞

- English:名詞

- as(1つ目):副詞

- fluently:副詞

- as(2つ目):接続詞

- I:代名詞

- do:動詞

このように、すべての単語に品詞をつけて、その品詞がその位置にある理由を考えることが、品詞解析の基本です。

品詞解析で得られる力

品詞解析を繰り返すことで、どんなに複雑な英文でも、単語の意味さえ分かれば構造的に理解できるようになります。

さらに、文型や構文がどのように組み立てられているかを言語化できる力がつくことで、単語が変わっても英文の意味を正確に把握できるようになります。

この力は、Readingだけでなく、Listening・Speaking・Writingのスコアアップにも直結します。

品詞解析の例

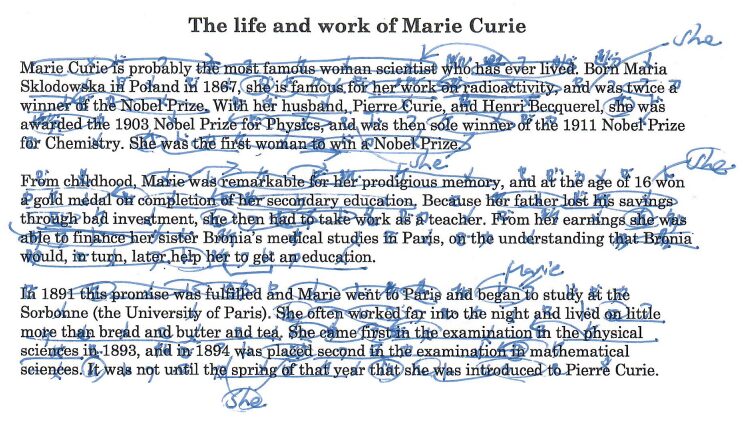

Marie Curie(名) is(動) probably(副) the(冠) most(副) famous(形) woman(名) scientist(名) who(関/代) has(現完) ever(副) lived(過/分). Born(過/分) Maria Sklodowska(名) in(前) Poland(名) in(前) 1867, she(代) is(動) famous(形) for(前) her(所/代) work(名) on(前) radioactivity(名), and(接) was(動) twice(副) a(冠) winner(名) of(前) the(冠) Nobel Prize(名). With(前) her(所/代) husband(名), Pierre Curie(名), and(接) Henri Becquerel(名), she(代) was(動) awarded(過/分) the(冠) 1903 Nobel Prize(名) for(前) Physics(名), and(接) was(動) then(副) sole(形) winner(名) of(前) the(冠) 1911 Nobel Prize(名) for(前) Chemistry(名). She(代) was(動) the(冠) first(形) woman(名) to(不) win(動) a(冠) Nobel Prize(名).

Marie Curieはおそらく史上最も有名な女性科学者だろう。1867年にポーランドで生まれたMaria Sklodowskaは、放射能の研究で有名で、二度のノーベル賞受賞者である。夫のPierre Curie、Henri Becquerelとともに1903年にノーベル物理学賞を受賞し、1911年には単独でノーベル化学賞を受賞した。彼女はノーベル賞を受賞した最初の女性だった。

From(前) childhood(名), Marie(名) was(動) remarkable(形) for(前) her(所/代) prodigious(形) memory(名), and(接) at(前) the(冠) age(名) of(前) 16 won(動) a(冠) gold(形) medal(名) on(前) completion(名) of(前) her(所/代) secondary(形) education(名). Because(接) her(所/代) father(名) lost(動) his(所/代) savings(名) through(前) bad(形) investment(名), she(代) then(副) had(動) to(不) take(動) work(名) as(前) a(冠) teacher(名). From(前) her(所/代) earnings(名) she(代) was(動) able(形) to(不) finance(動) her(所/代) sister(名) Bronia’s(所) medical(形) studies(名) in(前) Paris(名), on(前) the(冠) understanding(名) that(接) Bronia(名) would(助), in(前) turn(名), later(副) help(動) her(所/代) to(不) get(動) an(冠) education(名).

幼少期から、Marieは驚異的な記憶力で注目され、16歳で中等教育を修了時に金メダルを獲得した。父親が悪い投資で貯金を失ったため、彼女は教師として働かなければならなかった。(妹の)Broniaが逆に彼女(Marie)が教育を受けるのを後に助けてくれるだろうという理解のもと、彼女(Marie)の収入からBroniaがパリで医学の勉強をするための資金を調達することができた。

In(前) 1891 this(形) promise(名) was(動) fulfilled(過/分) and(接) Marie(名) went(動) to(前) Paris(名) and(接) began(動) to(不) study(動) at(前) the(冠) Sorbonne(名) (the University of Paris). She(代) often(副) worked(動) far(副) into(前) the(冠) night(名) and(接) lived(動) on(前) little(副) more(形) than(前) bread(名) and(接) butter(名) and(接) tea(名). She(代) came(動) first(副) in(前) the(冠) examination(名) in(前) the(冠) physical(形) sciences(名) in(前) 1893, and(接) in(前) 1894 was(動) placed(過/分) second(副) in(前) the(冠) examination(名) in(前) mathematical(形) sciences(名). It(代) was(動) not(副) until(前) the(冠) spring(名) of(前) that(形) year(名) that(間/代) she(代) was(動) introduced(過/分) to(前) Pierre Curie(名).

1891年、この約束は果たされ、Marieはパリに行き、ソルボンヌ大学で学び始めた。彼女はしばしば夜遅くまで勉強し、パンとバターとお茶だけで生活していた。彼女は1893年に物理科学の試験で1位になり、1894年には数理科学の試験で2位になった。その年の春になって初めてPierre Curieに紹介された。

精読力を上げるトレーニング②:文法構文解析で英文の骨組みを見抜く力を養う

IELTS Readingで高得点を取るためには、英文の構造を正確に理解する力が不可欠です。

そのために重要なのが「文法構文解析」です。

英語の文は基本的に5つの文型(第1〜第5文型)に分類され、それぞれの型に従って単語が配置されます。さらに、so that構文やas…as構文など、基本文型に追加される構文も存在します。

文法構文解析とは?

文法構文解析とは、英文がどの文型に当てはまるか、どんな構文が使われているかを分析することです。

英語は、文法という「型」に単語を埋め込むパズルのような言語です。

つまり、文型(型)と単語の意味が分かれば、どんな英文でも理解できるようになります。

実例:文型と構文の解析

英文:Jenny speaks English as fluently as I do.

- 主語:Jenny

- 動詞:speaks

- 目的語:English

- 文型:第3文型(SVO)+ as…as構文

接続詞 as(2つ目)以降の文:

- 主語:I

- 動詞:do(=speak)

- 目的語:English(省略)

- 文型:第3文型

このように、主語・動詞・目的語を明確にし、文型と構文を解析することで、英文の骨組みを理解する力が身につきます。

文法構文解析がもたらす効果

- 複雑な英文でも構造を見抜けるようになる

- 単語が変わっても文型が同じなら理解できる

文法構文解析の例

Marie Curie is probably the most famous woman scientist who has ever lived. Born Maria Sklodowska in Poland in 1867, she is famous for her work on radioactivity, and was twice a winner of the Nobel Prize. With her husband, Pierre Curie, and Henri Becquerel, she was awarded the 1903 Nobel Prize for Physics, and was then sole winner of the 1911 Nobel Prize for Chemistry. She was the first woman to win a Nobel Prize.

Marie CurieS isV probably [the most famous woman scientist]C [who has ever lived].

- Marie CurieS = woman scientistC : SVC (第2文型)

- whoはscientist(先行詞)を修飾

[Born Maria Sklodowska in Poland in 1867]M, sheS isV famousC [for her work on radioactivity]M, and (she:省略)S wasV twice [a winner of the Nobel Prize]C.

- [Born Maria Sklodowska in Poland in 1867]M:分詞構文

- sheS= famousC:SVC (第2文型)

- [for her work on radioactivity]M:前置詞句 / for (前):この前置詞を見たとき次に名詞(句/節)がくることを予想=[her work on radioactivity]がfamouseな理由

- sheS= winnerC (of—):SVC (第2文型)

[With her husband, Pierre Curie, and Henri Becquerel]M, [she was awarded the 1903 Nobel Prize for Physics], and (she:省略)S wasV then [sole winner of the 1911 Nobel Prize for Chemistry]C.

- [With her husband, Pierre Curie, and Henri Becquerel]M:前置詞句 / 同格のコンマhusband=Pierre Curie

- [she was awarded the 1903 Nobel Prize for Physics]:SVO(第3文型)の受動態

- sheS = winnerC:SVC(第2文型)

SheS wasV [the first woman]C to win a Nobel Prize.

- SheS= the first womanC:SVC(第2文型)

- to:不定詞(形容詞的用法=first womanを修飾)

From childhood, Marie was remarkable for her prodigious memory, and at the age of 16 won a gold medal on completion of her secondary education. Because her father lost his savings through bad investment, she then had to take work as a teacher. From her earnings she was able to finance her sister Bronia’s medical studies in Paris, on the understanding that Bronia would, in turn, later help her to get an education.

[From childhood]M, MarieS wasV remarkableC [for her prodigious memory]M, and [at the age of 16]M (she:省略)S wonV [a gold medal]O [on completion of her secondary education]M.

- [From childhood]M:前置詞句

- MarieS= remarkableC:SVC(第2文型)

- [for her prodigious memory]M:前置詞句 / for (前):この前置詞を見たとき次に名詞(句/節)がくることを予想=なぜremarkableかの理由が来るとforを見たら予想しながら読み進める

- [at the age of 16]M:前置詞句

- sheS wonV a gold medalO:SVO(第3文型)

Because her fatherS lostV his savingsO [through bad investment]M, sheS then hadV to take work [as a teacher]M.

- Because(接):「接続詞がある=主語と動詞(文)が次にある」

- her fatherS lostV his savingsO:SVO(第3文型)

- sheS hadV to work:SV(第1文型)

- [as a teacher]M:前置詞句

[From her earnings]M sheS wasV ableC [to finance her sister Bronia’s medical studies in Paris], [on the understanding that BroniaS would, in turn, later helpV herO to get an education]M.

- [From her earnings]M :前置詞句

- SheS=ableC:SVC(第2文型)

- [to finance her sister Bronia’s medical studies in Paris]:financeの目的語はher sister Bronia’s medical studies (her sister=Bronia)

- [on the understanding that—]M:前置詞句

- that内:BroniaS would, [in turn]M, later helpV herO:SVO(第3文型)

In 1891 this promise was fulfilled and Marie went to Paris and began to study at the Sorbonne (the University of Paris). She often worked far into the night and lived on little more than bread and butter and tea. She came first in the examination in the physical sciences in 1893, and in 1894 was placed second in the examination in mathematical sciences. It was not until the spring of that year that she was introduced to Pierre Curie.

[In 1891]M [this promise was fulfilled] and MarieS wentV to Paris and (Marie:省略)S beganV to study at the Sorbonne (the University of Paris).

- [In 1891]M:前置詞句

- [this promise was fulfilled]:第3文型受動態 (sheS fulfilledV this promiseO)

- MarieS wentV (to):SV(第1文型)

- (Marie:省略)S beganV (to):SV(第1文型)

SheS often workedV [far into the night]M and (she:省略)S livedV [on little more than bread and butter and tea]M.

- SheS workedV:SV(第1文型)

- [far into the night]M:前置詞句

- (she:省略)S livedV:SV(第1文型), “live on —” : —で生きる

- [on little more than bread and butter and tea]M:前置詞句, “little more than —“:—もほとんどない(くらい)

SheS cameV firstC [in the examination in the physical sciences]M [in 1893]M, and [in 1894]M [(she:省略) was placed second] [in the examination in mathematical sciences]M.

- She=first:SVC(第2文型)

- [in the examination in the physical sciences]M:前置詞句

- [in 1893] M:前置詞句

- [(she:省略) was placed second]:SVC受動態(第2文型)

- [in the examination in mathematical sciences]M:前置詞句

It was not until the spring of that year that [she was introduced to Pierre Curie].

- It was not until —:—までなかった

- [she was introduced to Pierre Curie]:受動態 (Someone introduced her to Pierre Curie)

時間があれば、「英文解釈教室(研究社)著:伊藤 和夫」のすべての文で品詞解析と文法構文解析を行うのがおすすめ。

この本に掲載されている例文の品詞解析と文法構文解析を行うと、ただ左から右に読んでいた状態から一つ一つの単語の役割と英文の構造を理解しながら読めるようになり、英文が3D化された感覚になる。

例文は難しめだが精読力を上げるには良い本。

速読力を上げるトレーニング:意味を素早く正確に把握する力を養う

IELTS Readingで高得点を取るには、速く正確に英文を読む力=速読力が不可欠です。

品詞解析と文法構文解析によって英文の構造を理解できるようになったら、次は1分間に150単語を読む速さを目指しましょう。

速読力を鍛える基本ステップ

- パラグラフの単語数を把握する(1行目の単語数 × 行数)=何分何秒で読むべきかを計算(1分150語)

- 文頭に戻らず、最初から最後まで読み進める。スラスラと意味を理解できない箇所はマーキングする。

- マーキングした箇所を品詞解析・文法構文解析、もしくは音読・スラッシュリーディングして、意味を完璧に理解する。なぜ意味が理解できなかったかを分析する。

- 1分150語で読めるまで1から3を繰り返す。

速読力を上げるトレーニング①:音読

実際に声に出して英文を読むと、理解できていない箇所に何か違和感を感じます。

「スッと理解できない感覚」がある部分は、品詞解析と文法構文解析を使って精読し、意味を明確にしましょう。

速読力を上げるトレーニング②:スラッシュリーディング

英文を意味のかたまりごとにスラッシュで区切り、各かたまりを素早く読みます。

例:接続詞の前後、関係代名詞の挿入部分などで区切る

→ かたまりをつなげて、文全体をスムーズに理解できるようにする

読み方の習慣を変える意識も重要!

日本語の文章を読むときに、頭の中で1単語ずつ音読する習慣がある人は、英語でも同じように読んでしまいがちです。

その場合は、頭の中で単語を発音せず、目で意味を理解する習慣を意識的につけましょう。

スキミング力の上げ方:英文全体の概要を素早くつかむ力を養う

IELTS Readingでは、限られた時間の中で大量の英文を処理する必要があります。そのため、スキミング力(斜め読みの力)は非常に重要です。

スキミングとは、文章全体の概要や主旨を素早く把握する読み方です。細かい情報をすべて読むのではなく、重要なポイントだけを拾いながら、全体の流れを理解する力が求められます。

スキミング力は精読力が土台になる

スキミング力を高めるためには、まず精読力(正確に読む力)を鍛えることが不可欠です。

文法や構文を理解し、英文を正確に読めるようになると、自然と斜め読みの速度も上がります。

スキャニング力の上げ方:キーワードを素早く正確に見つける力を鍛える

IELTS Readingでは、設問に対する答えを本文から素早く見つけるスキャニング力が重要です。

スキャニングとは、特定の情報(キーワード)を英文の中から探し出す力のことです。

スキャニング力を高めるには単語力が不可欠

スキャニングの基本は、問題文のキーワードを本文中で探すことです。

固有名詞や年号などは、問題文と本文で同じ単語が使われていることが多く、比較的簡単に見つけられます。

しかし、一般的な単語の場合は、本文と問題文で異なる表現が使われていることが多く、キーワードの同意語(パラフレーズ)を理解していないと見つけるのが難しくなります。

つまり、キーワード+その同意語を含めて探すスキャニング力を身につけるには、高度な単語力が必要なのです。

問題タイプに慣れるためのトレーニング:設問形式別の攻略法を体にしみこませる

IELTS Readingには、16種類の問題タイプが存在し、それぞれに適した解き方があります。

高得点を狙うには、各問題タイプの特徴と解法パターンを徹底的に体にしみこませることが重要です。

解き方の「機械化」がスコアアップの鍵

本や講師によって解き方の説明は異なりますが、共通しているのは、

「この問題はこう解く」という流れをそれぞれの問題タイプで機械的にできるようにすることです。

問題を見た瞬間に、解くべきステップが自動的に頭に浮かぶ状態を目指します。

苦手な問題タイプを徹底分析・克服する

- まずは苦手な問題タイプを把握する

- なぜその問題が解けないのかを分析する

- メインアイディアが把握できていないのか?

- 英文の細かい理解が不足しているのか?

- 問題文の読みが浅いのか?

- 新しい問題を次々と解くのではなく、問題の解く手順をマスターするためにも同じ問題でも時間をあけて繰り返し解く。

問題タイプに慣れる効率的なトレーニングのポイント

- 新しい問題ばかりに手を出さず、公式問題集を繰り返し使いましょう

- 解く手順をマスターすることを目的に、同じ問題でも何度も解きましょう

- 苦手な問題タイプは重点的に練習し、本番で無駄に時間を使わないようにしましょう

解いた後の見直しがスコアアップの鍵!正解・不正解の分析で学習効果を最大化

IELTSの問題を解いた後は、正解だった問題も不正解だった問題も必ず見直しをしましょう。

重要なのは、単に答え合わせをするのではなく、「なぜ正解だったのか」「なぜ不正解だったのか」を言語化することです。

正解・不正解の理由を言語化する

- 正解だった問題:なぜ正しく解けたのか?どのステップが有効だったのか?

- 不正解だった問題:どこで間違えたのか?理解不足か?読み違いか?キーワードの見落としか?

このように、思考のプロセスを言語化することで、次回以降の問題解決力が格段に高まります。

新しい問題ばかり解くのは非効率!

正答数の増減だけで一喜一憂する学習は、時間の無駄です。大切なのは、問題を解いた後の振り返りと分析です。

IELTSで正解だった問題の振り返り方:成功パターンを把握してスコアアップを目指す

IELTSリーディングで正解できた問題を振り返ることは、次回以降も安定して得点を取るための重要なステップです。

「読めたから答えられた」と一言で終わらせずに、なぜその問題に正解できたのかを深く分析しましょう。以下のポイントを意識することで、IELTSの読解力と問題対応力が大きく向上します。

正解の理由を明確にするためのチェックポイント

正解だった問題でも次のポイントを考えながらしっかり振り返りましょう。

- その問題が何を問うていたのかを考える

- 問題文がどのようにひっかけようとしていたのかを見抜く

- パラグラフのメインアイディアを把握し、そこから答えを導き出したかどうかを確認する

- Yes/No/Not Given や True/False/Not Givenの問題で、本文のどの一文が根拠になったかを特定する

- 本文と設問のパラフレーズ(言い換え)を見抜けたかどうかを振り返る

正解の積み重ねがスコアアップにつながる

正解できた問題を丁寧に振り返ることで、再現性のある解答スキルが身につきます。これは、IELTSリーディングで安定して高得点を取るための鍵です。

IELTSで不正解の問題の振り返り方:徹底的な原因分析でスコアアップを目指す

IELTSリーディングで不正解だった問題を徹底的に分析することは、次回の試験で同じミスを繰り返さないための重要なステップです。「なぜ正解できなかったのか?」を深く掘り下げることが、スコアアップへの近道です。

不正解の原因を明確にするためのチェックポイント

- 問題文の意図や構造を正しく理解できていなかったのか?

- 知らない単語が多かったことで意味が取れなかったのか?

- 本文と設問の言い換え(パラフレーズ)を見抜けなかったのか?

- 単語は知っていても、文構造(文型/構文)が理解できなくて英文の意味が分からなかったのか?

- 1文ずつ読むことに集中しすぎて、パラグラフ全体の流れや主旨がつかめなかったのか?

- 知らない単語に気を取られて、全体の理解が妨げられたのか?

- 時間に追われて、読むのではなく“見る”だけになってしまったのか?

- スキャニングがうまくできなかったのか?

- スキミングができず、全体像をつかめなかったのか?

原因分析は「深掘り」がカギ

不正解の原因を深く掘り下げていくことで、具体的な改善ポイントが見えてきます。

例:

原因「言い換えが見抜けなかった」

→「言い換えられた単語を知らなかったのか?」

→「もし単語を知っていたら解けたのか?」

→ Yes → 語彙力の問題

→ No → 先読み不足や文脈理解の問題

このように、表面的な原因ではなく、根本的な課題を見つけることが重要です。

不正解には必ず理由がある

「たまたま解けなかった」ということはありません。解けなかった理由を明確にし、それに対するトレーニングを積むことで、確実にスコアは伸びます。

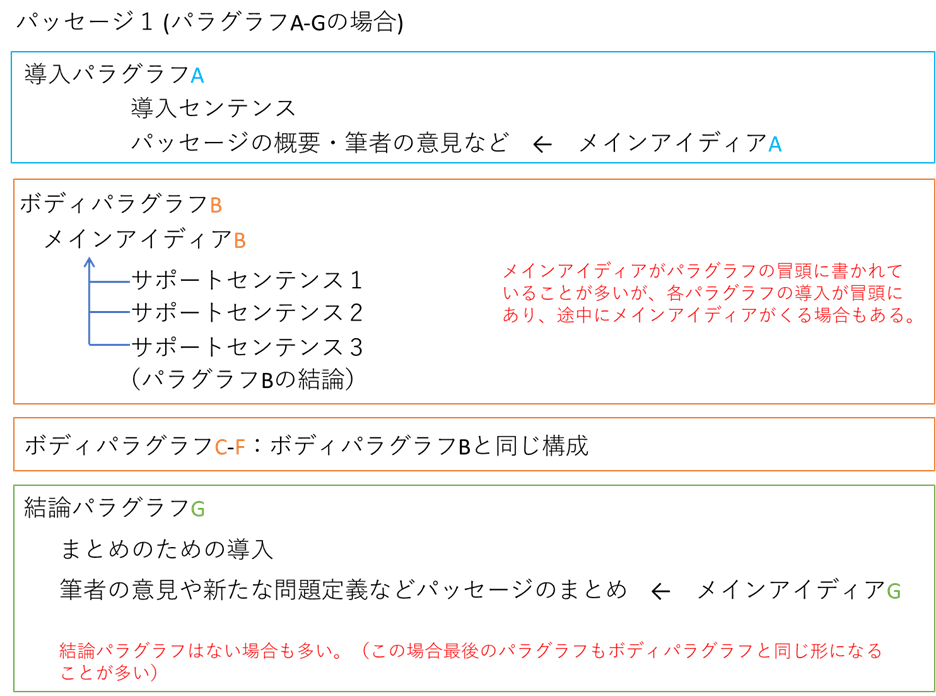

IELTS Reading 対策|パラグラフ構成とメインアイディアを見抜く方法(Lesson 3)

IELTSリーディングのパッセージ構成とは?|パラグラフの役割と読解戦略

IELTSのリーディングセクションでは、3つの長文パッセージに対して合計40問の設問が出題されます。各パッセージは複数のパラグラフで構成されており、パラグラフのそれぞれに主張(メインアイディア)があります。

IELTSリーディングの典型的なパッセージ構成

IELTSのリーディングパッセージは、以下のような構成がよく見られます(※あくまで典型例であり、すべての問題に当てはまるわけではありません):

- 導入パラグラフ:テーマの背景や問題提起がされる

- 展開パラグラフ:具体例、研究結果、対立意見などが紹介される

- 結論パラグラフ:筆者の主張やまとめが提示される

このような構成を意識することで、パラグラフごとの役割や流れを把握しやすくなり、設問への対応力が高まります。

パラグラフのメインアイディアとサポートセンテンス

各パラグラフには、主張(メインアイディア)と、それを支えるサポートセンテンス(補足情報や具体例)があります。IELTSリーディングでは、問題タイプによってメインアイディアを探すのか? サポートセンテンスを精読するのか? メインアイディアとサポートセンテンスの関連性を考えるのか?などなど、求められるアプローチが異なります。

詳しくは「英語パラグラフの構成とメインアイディアの原則」をご覧ください。

IELTS ひっかけ問題に要注意

IELTSリーディングの中でもMatching Headings(見出し選択)問題は、パラグラフのメインアイディアを正確に把握する力が求められる設問です。この問題タイプが出ると、意図的にメインアイディアを分かりにくくさせているパラグラフがある場合が多いです。

メインアイディアが途中に隠されている理由

Matching Headings問題が含まれるパッセージでは、第1パラグラフの冒頭に導入文(背景説明や一般的な情報)を置き、メインアイディアをそのパラグラフの途中に配置するという構成がよく見られます。最後のパラグラフも、冒頭にメインアイディアがこない場合が多いです。

このような構成は、受験者が冒頭の導入文をメインアイディアと誤認し、ひっかけの選択肢を選んでしまうように設計されていることが多いのです。

ひっかけ選択肢に注意するポイント

- パラグラフの冒頭だけで判断しない:特に最初と最後のパラグラフは要注意

- 第1パラグラフの導入文はあくまで背景や前提であり、筆者の主張や中心的な内容はその後に登場することが多い→選択肢の中には、導入文の要約をそのまま使った“ひっかけ”が含まれていることがある

- パラグラフ全体を読み、どれがメインアイディアで、どれがサポートセンテンスかを見極める力が必要

IELTSリーディング|英語パラグラフの構成とメインアイディアの原則

IELTSリーディングでは、英語のパラグラフ構成の基本原則を理解することが、正確な読解とスコアアップにつながります。

英語のパラグラフは、「One Paragraph, One Main Idea(1パラグラフ=1つの主張)」が原則です。

パラグラフの基本構造

1つのパラグラフには、以下のような構成が一般的です:

- メインアイディア(主張):そのパラグラフで筆者が伝えたい中心的な考え

- サポートセンテンス(補足情報):メインアイディアを支える具体例、証拠、専門家の意見、仮定など

つまり、メインアイディアとそれに関連するサポートセンテンスが集まって、1つのパラグラフが構成されているのです。

※パッセージ全体の構成については、「パッセージ構成とは?|パラグラフの役割と読解戦略」をご覧ください。

トピックとメインアイディアとサポートセンテンス

Springtime is one of the most magical seasons in Kyoto, when the landscape is dotted first with delicate pink plum blossoms, and then blanketed in exquisite, pale cherry blossoms. Though temperatures will start warming up during the spring months, you’ll want to have a jacket or some layers when you head out to see the seasonal blooms. Be aware that especially in the north of Kyoto Prefecture, though, spring temperatures can still drop quite low once the sun goes down.

(このパラグラフの他にもいくつかのパラグラフが前後に記載されていて)Kyotoの魅力をトピック(タイトル)に、このパラグラフのメインアイディアは:

メインアイディア:Springtime is one of the most magical seasons in Kyoto.(京都の春はとてもいい季節)

次の3 つの点(サポートセンテンス)で、メインアイディア”Springtime is one of the most magical seasons in Kyoto”に対して説明と情報の追加をしている。

(when) the landscape is dotted first with delicate pink plum blossoms, and then blanketed in exquisite, pale cherry blossoms. (梅や桜の花の美しさ)

Though temperatures will start warming up during the spring months, you’ll want to have a jacket or some layers when you head out to see the seasonal blooms. (京都の春の気温)

Be aware that especially in the north of Kyoto Prefecture, though, spring temperatures can still drop quite low once the sun goes down. (北部の気温)

メインアイディアのが書いてある場所

IELTSリーディングで高得点を狙うには、「メインアイディア(主旨)」を正確に把握する力が重要です。多くの場合、メインアイディアは各パラグラフの最初の一文に書かれています。これは英語の文章構成の基本で、筆者は最も伝えたいことを冒頭に述べ、その後に詳細な説明を加えるのが一般的だからです。

ただし、例外もあります。特に最初のパラグラフでは、パッセージ全体の導入文が先に来ることがあり、その場合はパラグラフの後半に筆者の主張や概要が書かれていることが多く、そこがメインアイディアになります。

また、最後のパラグラフでは、パッセージ全体のまとめが最初に書かれていることがあり、メインアイディアは途中の文に隠れていることもあります。

通常のエッセイでは導入パラグラフ → ボディパラグラフ(複数)→ 結論パラグラフの流れになるが、IELTSの場合、結論パラグラフが書いていない場合も多い。

パラグラフのメインアイディアを問う問題(Matching headings questionsなど)が出てきた場合には、ひっかけのためにパラグラフの冒頭にあえてメインアイディアを書かない場合が多いので注意。最初と最後のパラグラフは要注意!

メインアイディアの見つけ方と読解力アップのコツ

IELTSリーディングで高得点を取るためには、各パラグラフのメインアイディア(主旨)を正確に理解することが不可欠です。メインアイディアとは、そのパラグラフで筆者が最も伝えたい中心的な考え・主張のことを指します。

まずは、パッセージのタイトル(トピック)を把握することが第一歩です。タイトルが示すトピックに対して、各パラグラフが何を述べているのかを読み取ることで、メインアイディアを見つけやすくなります。

さらに、サポートセンテンスの役割を考えることも重要です。これらの文は、具体例や説明を加えることによりメインアイディア(主張)をサポートするために書かれています。サポートセンテンスが何をサポートしているのかを意識することで、メインアイディアの理解が深まります。

そして、ディスコースマーカー(論理的なつながりを示す語句もメインアイディアを探すヒントになります。例えば、「In contrast」「However」「Therefore」などの語句は、文の構造や筆者の意図を読み解く手がかりになります。

ディスコースマーカーを使ったメインアイディアの探し方

IELTSリーディングで高得点を目指すには、各パラグラフのメインアイディア(主旨)を正確に見つける力が不可欠です。そのための強力なヒントとなるのが、ディスコースマーカー(Discourse Marker)です。

ディスコースマーカーとは、文章の流れや話題の展開を示す目印となる語句のことです。「ディスコース(discourse)」は“話”や“論述”を意味し、「マーカー(marker)」は“目印”や“標識”を意味します。つまり、ディスコースマーカーは文章の構造を読み解くためのサインなのです。

これらの語句は、主に接続詞、副詞(句)、前置詞(句)として使われ、文と文の関係性を示します。たとえば:

- 追加:Moreover, Furthermore, In addition

- 対比:However, On the other hand, In contrast

- 因果関係:Therefore, As a result, Because of this

- 例示:For example, Such as, In particular

ディスコースマーカーを意識して読むことで、パラグラフ内の論理展開が明確になり、メインアイディアがどこにあるのかを見つけやすくなります。特に、筆者の意見や主張がどのように展開されているかを把握することで、設問に対する正確な答えを導き出す力が養われます。

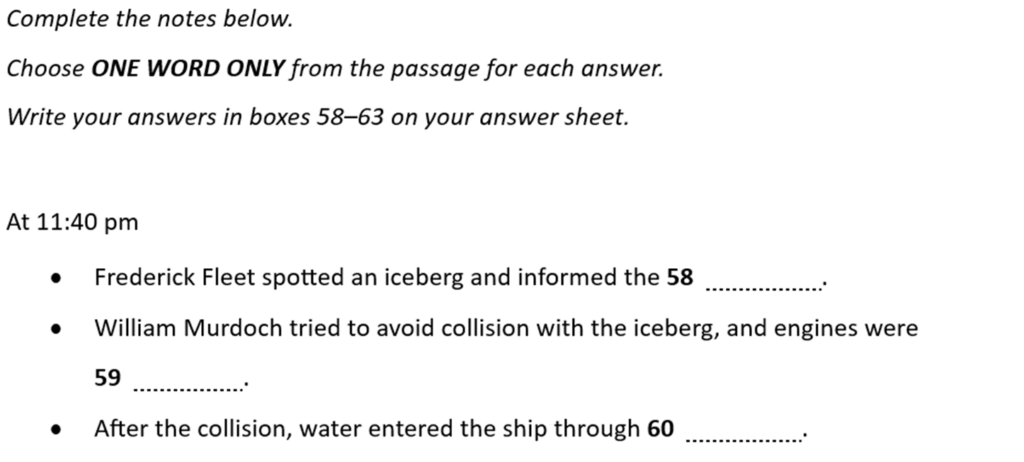

【ディスコースマーカーとメインアイディアの関係】

次のパラグラフでメインアイディアを探してみよう。

Like the Olympic, the Titanic carried a total of 20 lifeboats: 14 standard wooden Harland and Wolff lifeboats with a capacity of 65 people each, arranged collinearly on both sides of the ship, and four Engelhardt collapsible lifeboats with a capacity of 47 people each, housed on both sides of the bridge. In addition, the Titanic had two emergency cutters with a capacity of 40 people each, placed outside the foldable lifeboats. All lifeboats were stowed securely on the boat deck, and they were connected to the davits by ropes, except for the collapsible lifeboats. The Titanic had 16 sets of davits, each able to handle four lifeboats. This allowed the Titanic to carry up to 64 wooden lifeboats, which would have been enough for 4,000 people, considerably more than the ship’s actual capacity. However, the White Star Line decided that the liner would carry only 14 wooden and two collapsible lifeboats, which could accommodate only one-third of the Titanic’s total capacity. At the time, the Board of Trade’s regulations required British vessels over 10,000 tons to carry a minimum of only 16 lifeboats with a total capacity of 990 occupants.

日本語訳

オリンピック号と同様に、タイタニック号には合計20隻の救命ボートが搭載されていました。船の両側に定員65人の標準的なハーランド&ウルフ製木製救命ボートが14隻配置され、さらに4隻のエンゲルハルト製折りたたみ式救命ボートは定員47人で船橋(船の操縦室)の両側に設置されていました。さらに、タイタニック号には、それぞれ40人が収容できる緊急用ボート2台が折り畳み式救命ボートの外側に設置されていました。折りたたみ式救命ボートを除き、すべての救命ボートはボートデッキにしっかりとロープでダビット(救命ボートを載せる装置)に固定されていました。タイタニック号には16組のダビットがあり、それぞれが4隻の救命ボートを固定すことができました。これにより、タイタニック号は最大64隻の救命ボートを搭載することができ、これは実際の船の旅客数を大幅に上回る4,000人を収容できる量でした。しかし(However)、ホワイト・スター・ライン社は、タイタニック号には救命ボート14隻と折りたたみ式救命ボート2隻のみを搭載することにし、総定員の3分の1しか収容できない状態でした。当時の規制では、10,000トンを超える英国の船舶には、救命ボートを最低16隻(総定員990名)搭載することだけが義務付けられていました。

このパラグラフの場合、トピックはlifeboats、メインアイディアはHowever以降の一文。メインアイディアは、「Titanicに搭載されていたlifeboatsに関して乗客の人数に足りていなかった」である。

Howeverより前の文はトピックLifeboatsに関するただの説明(サポートセンテンス)。

サポートセンテンスの後に、However—の文によって、このパラグラフがlifeboatについて何を言いたいのかが分かる。

ディスコースマーカーでわかる!IELTSリーディングのメインアイディア

IELTSリーディングで「このパラグラフは何を言いたいの?」と迷ったことはありませんか?そんなときに役立つのが ディスコースマーカー(Discourse Marker)です。

ディスコースマーカーとは、話の流れや展開を示す目印になる語句のこと。たとえば「Therefore(だから)」「However(でも)」などがそれにあたります。これらの語句があることで、文章の方向性や筆者の意図が見えてきます。

もっとラフに考えてみましょう👇

例:太郎君の告白

太郎君:「ずっと好きでした。付き合ってください。」

花子さん:「私も太郎君のことはずっと気になっていたの。一緒にいて楽しいし、落ち着く。」

この後に来るのが…

- Therefore(だから) → 「よろしくお願いします!」:この場合のメインアイディアは「告白成功」

- However(でも) → 「実は他に好きな人が…」:この場合のメインアイディアは「失恋」

このように、ディスコースマーカーが来るだけで、パラグラフの結論やメインアイディアがガラッと変わるのです。つまり、ディスコースマーカーはパラグラフの内容を決定づける重要なサインなのです。

IELTSリーディングでは、こうした語句を見逃さずに読むことで、筆者の主張や文章の構造を素早く理解できるようになります。これは設問に正確に答えるための大きなヒントになります。

いろいろなディスコースマーカー

ディスコースマーカー:対比/逆

例えば、Business managementに関するパッセージで

In spite of the effort of improving management system, the number of companies that fail has steadily increased.

という文があったら、この文より前にeffort of improving management systemのことが書かれていて、それに対比して、”the number of companies that fail has steadily increased”がこのパラグラフで言いたいことになる。ディスコースマーカー”In spite of”によって、パラグラフのメインアイディアがネガティブなことだと分かる。

その他にも対比/逆を表すディスコースマーカーは

接続詞(句): although, (even) though, whereas, while, but, yet

前置詞(句): in spite of, despite

副詞(句): however, in contrast, conversely, by comparison, on the other hand, nevertheless, meanwhile

ディスコースマーカー:追加

例えば、Business managementに関するパッセージで

Furthermore, recent studies show that strict order actually has demotivated employees.

という文があったら、この文の前にもstrict order(上司からの厳しい指示)の悪影響が書いてあり、このパラグラフでは、strict orderは社員のやる気をなくすという最近の研究結果を挙げ、追加(furthermore)でstrict orderの悪影響を書いていることが分かる。ディスコースマーカー”Furthermore”によって、パラグラフのメインアイディアは”recent studies show that strict order actually has demotivate employees.”に関連したことだと分かる。

その他にも追加を表すディスコースマーカーは

接続詞(句):and

副詞(句): also, furthermore, moreover, in addition, as well, what is more

ディスコースマーカー:結果・理由

例えば、Business managementに関するパッセージで

Therefore, the top-down approach has been encouraged and been around for a while

という文があったら、top-down(上司が部下に命令するタイプ)のmanagementが推奨されてきた理由/原因が前に書いてあって、だから(Therefore)その方法がhas been around for a whileであるという結果を言いたいパラグラフであることが分かる。つまり、ディスコースマーカー”Therefore”によって、パラグラフのメインアイディアは”the top-down approach has been encouraged and been around for a while”に関連したことだと分かる。

その他にも結果を表すディスコースマーカーは

接続詞(句): because, as, since, for

前置詞(句): because of, due to, as a result

副詞(句):therefore, thus, so, hence, consequently, in conclusion, so

不定詞: in order to, to

ディスコースマーカー:具体例・言い換え

具体例はメインアイディアに具体性/説得力をもたせるためにある。言い換えもメインアイディアを分かりやすく伝えるためにある。

例えば、Business managementに関するパッセージで

For example, Google, one of the largest IT companies in the world, used what it called a “Viz flat” in order to reduce the company’s rigid hierarchies.

という文があったら、具体例(Google)は”to reduce the company’s rigid hierarchies”についてのメインアイディアをサポートするために例として取り上げられた。

その他にも具体例・言い換えを表すディスコースマーカーは

前置詞(句): such as

副詞(句): for example, for instance, in fact, in other words, that is

詳細を表すのにコロン(:)を使う場合もある。

固有名詞や特定の人(Business leaders, entrepreneurs etc)が例として挙げられていたら、それらはなぜここで出てきたのかを考える。それはメインアイディアのサポートとして列挙されていることが多い。

ディスコースマーカー:順番・時系列・過去/未来との比較

順番や時系列、過去/未来との比較があったら、それは何のために書かれているのかを考える。順番や時系列は何かの発展を表したり、現在の状況を表すのに過去/未来との比較がされる場合が多い。

例えば、Business managementに関するパッセージで

We have been under greater pressure for time management, project management, self-organisation than at any other time in human history

という文があったら、このパッセージでは過去と比較して現在の様子を表したいことが分かる。つまり、メインアイディアは過去と比較した現在のことになる。

接続詞(句): before, after

副詞(句):first, second, third, next, then, afterward, subsequently, finally, previously

IELTS Reading 対策|時間配分・回答順・記入方法まで本番で使える戦略を完全解説(Lesson 4)

IELTSリーディング対策:時間配分のコツと戦略

IELTSリーディングは、3つのパッセージ(合計40問)を60分で解く試験です。限られた時間の中で高得点を狙うには、戦略的な時間配分が不可欠です。

パッセージごとの時間配分

- パッセージ1:難易度が最も低いため、16〜18分以内で終わらせるのが理想。

- パッセージ2・3:難易度が高く、時間がかかるため、各20分以上を確保する。

パッセージ1で節約した時間を、2と3にうまく振り分けることで、焦らず丁寧に解答できるようになります。

時間管理の鉄則

- パッセージ2開始時点で残り40分以上

- パッセージ3開始時点で残り20分以上

このタイムリミットは絶対に守るべきラインです。もし分からない問題があっても、迷わず推測で答えて次に進むことが重要です。

1問あたりの目安時間

60分で40問なので、1問あたり約1分30秒が目安。ただし、すべての問題に均等に時間をかける必要はありません。

- 時間をかけるべき問題にはしっかり投資

- すぐに解ける問題には時間をかけすぎない(必要以上に深堀しない)

- 読まなくても解ける問題は読まない勇気も必要

問題タイプごとの戦略

IELTSリーディングには16種類の問題タイプがあります。自分の得意・不得意を把握し、苦手な問題タイプに時間をかけすぎないようにしましょう。

これはListeningと同じで「断捨離」が大切です。すべての問題に完璧を求めるのではなく、取れる問題を確実に取り、時間を無駄にしないことが高得点への近道です。

IELTSリーディング対策:効率的な「回答する順番」の戦略

IELTSリーディングでは、問題は出題された順番に解くのが最も効率的です。各設問は、パッセージの流れに沿って配置されており、パッセージを最初から最後まで戻ることなく解けるように設計されています。

なぜ順番通りに解くべきか?

- メインアイディアに関する問題は、パラグラフの冒頭に出てくることが多く、その場合問題を解きながら各パラグラフのメインアイディアを先に把握した方が後々の問題を解きやすいようになっています。

- 設問の順番が文章構成とリンクしている。例えば、20番の問題の答えが19番より前に書かれていることは基本的にありません。

- 最初のほうの問題を後回しにすると、文章を何度も読み直すことになり、時間のロスにつながります。

分からない問題への対応

- 迷ったら後回しにするか、消去法・推測で答える。

- 一つの問題に時間をかけすぎるよりも、全体のタイムマネジメントを優先する。

- 60分で40問という制限の中では、「完璧」より「効率」が重要です。

効率的に解くためのポイントまとめ

- 問題は出てきた順番に解く

- 分からない問題は潔く飛ばすか、推測で対応

- 時間配分を守ることが最優先

- 問題タイプごとの得意・不得意を把握して、時間の使い方にメリハリをつける

IELTSリーディング対策:効率的な「回答方法」の基本

IELTSリーディングでは、限られた時間の中で正確に解答するための「回答方法」が非常に重要です。ここでは、時間を無駄にせず、得点につながる解き方の基本を紹介します。

① 問題文を先に読む

基本的には、本文よりも先に問題文を読むのが鉄則です。各問題タイプの解き方は異なりますが、まずは設問を確認することで、どの情報を探すべきかが明確になります。

② パッセージ全体を読む必要はない

一部の参考書では「最初の1〜2分でパッセージ全体をざっくり読む」ことを勧めていますが、IELTSでは問題ごとに読むべきパラグラフが明確に分かれているため、最初に全体を読む必要はないです。

本文に目を通さずに、最初の問題から解き始める方が効率的です。問題を解きながら、必要な情報を本文から拾っていく感覚でOKです。

③ すべての文を読む時間はない

IELTSリーディングでは、全文を精読する時間はありません。設問で求められる箇所だけを重点的に読み、その他は「なんとなくこんなことが書いてあったな」程度の理解で十分です。

試験後に記憶に残るのは、設問に関係した部分だけ。つまり、精読が必要な箇所だけに集中することが、時間と労力の節約につながります。

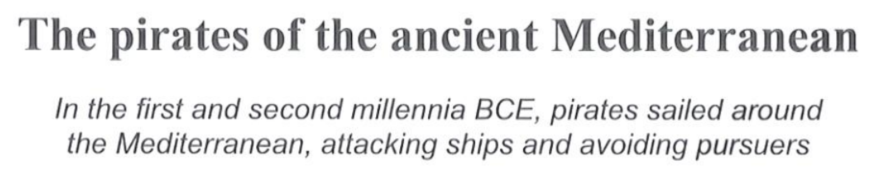

例えばこのタイトル”The pirates of the ancient Mediterranean”(古代地中海の海賊)というタイトルだけで、そのタイトルの通り、昔の地中海の海賊についてのストーリーだと分かる。

さらにサブタイトル”In the first and second millennia BCE, pirates sailed around the Mediterranean, attacking ships and avoiding pursuers”(紀元前 1,000 年~2,000 年の間、海賊は地中海を航行し、船を攻撃し、追っ手を避けてた)からストーリーのさらなる詳細が分かります。

タイトルとサブタイトルが分かれば、すべてのパラグラフのメインアイディアがそれに関連していることは明確なのでパラグラフの内容理解が早くなります。(逆にタイトルとサブタイトルを読まないで本文から”紀元前の前の地中海の海賊の動きについてなんだ”と理解するにはすべてのパラグラフのメインアイディアを把握しなければならないです。)

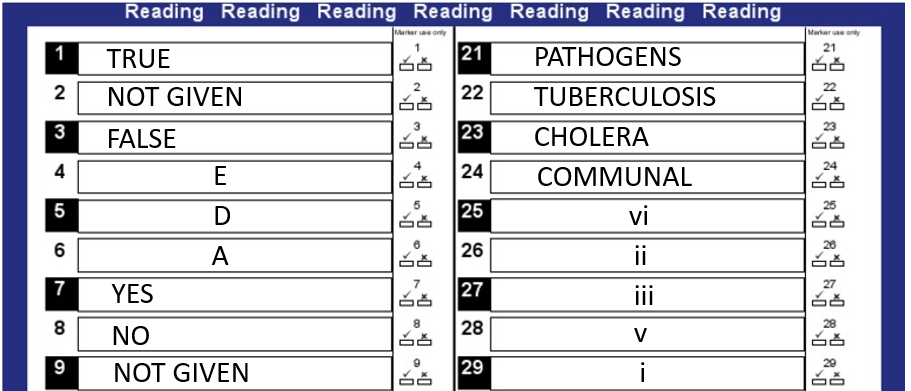

IELTSリーディング対策:回答用紙への正しい記入方法(Paper-basedの場合)

IELTSのペーパーベース試験では、回答用紙への記入方法も得点に直結する重要なポイントです。正しく記入することで、不正解を防ぎ、確実に得点につなげることができます。

① 単語の記入はすべて「大文字」で!

IELTSでは、単語の回答において 大文字・小文字の違いは採点に影響しません(例:dog, DOG, Dog はすべて正解扱い)。しかし、小文字で書くと以下のような判別しづらい文字は採点官の誤認が起こる可能性があります:

rとvnとhuとn

このような場合、ミススペリングと判断されて不正解になるリスクがあるため、すべて大文字(例:DOG)で記入するのが安全です。

② 問題タイプごとの記入ルール

IELTSリーディングには複数の問題タイプがあり、それぞれ指定された形式で回答する必要があります。

- 選択肢問題(Multiple Choice):

A,B,C,Dなど 大文字で記入 - True / False / Not Given:すべて 大文字で記入(TRUE / FALSE / NOT GIVEN)

- Matching Headings:

i,ii,iii,iv…ixなど ローマ数字で記入 - 単語記入問題:すべて 大文字で記入(例:DOG, SYSTEM, MANAGEMENT)

③ 記入ミスを防ぐためのポイント

消しゴムでの修正は丁寧に。判読不能な文字は採点対象外になる可能性があります。

スペルミスは即不正解になるため、設問の指示通りに記入することが重要です。

単語数の制限(No more than two wordsなど)にも注意しましょう。

IELTSリーディング対策アドバンス

(Lesson 5 ~ Lesson 16)

IELTSリーディング|Lesson 5〜16で学ぶ16タイプの問題の解き方と攻略法

IELTSリーディングには、さまざまな問題タイプが存在します。Lesson 5〜16では、16種類の問題タイプについて、次の5つのポイントに沿って丁寧に解説しています:

- どのような問題か?

- 問われていること

- 解くコツ

- 解く手順

- 覚えておくべきこと(注意点)

苦手な問題タイプを克服するために

苦手な問題タイプがある場合は、まずその問題が何を問うているのか(問題タイプごとの問われているスキルリスト)を理解することが重要です。そうすることで、自分に足りない力(語彙力、読解力、論理力など)を客観的に把握できるようになります。

解く手順は「自分に合った方法」でOK

参考書やスクールによって、紹介されている解き方や手順は異なります。どの方法でも構いませんが、重要なのは:

これにより、試験本番で迷わずに対応でき、時間のロスを防ぐことができます。

Paper-basedとComputer-basedの違いと共通点

Lesson 5〜16は、IELTS公式問題集を使ってPaper-based形式をベースに作成されています。とはいえ、Computer-based試験でも解く手順や着眼点はまったく同じです。

- Paper-based:問題用紙に手書きでアンダーラインやメモが可能

- Computer-based:画面上でキーワードを把握し、必要に応じてハイライト

形式の違いはありますが、問題の構造や解き方は共通です。まずは公式問題集でしっかり練習し、自分の解き方を確立してから本番に臨みましょう。

サンプル問題(ダウンロード)

16タイプの(ほぼ)すべての問題タイプを一つの問題にまとめたオリジナル問題をぜひダウンロードしてください。

各問題タイプの説明動画の中でときどき使用している問題ですので、動画を見る前に一度チャレンジしてみてください。20分で解くのは無理ですので制限時間は気にしないでください。(実際のIELTSでは1Passageあたりの問題は12~14問です)

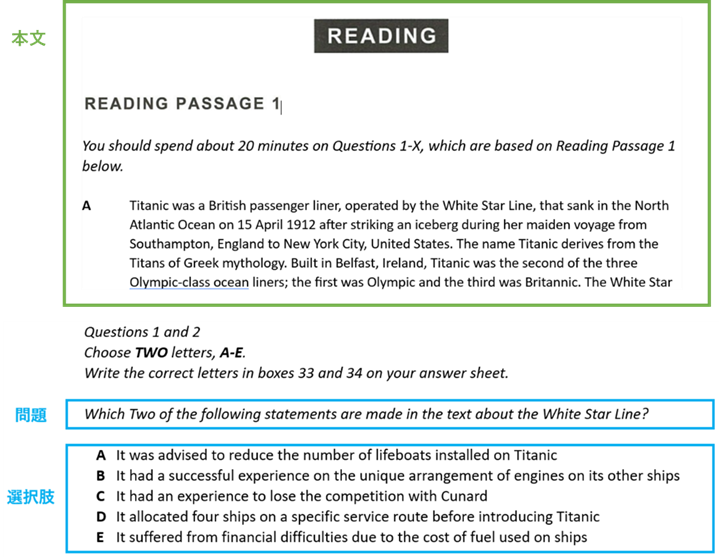

各問題タイプの回答方法を見る前に

ここでの説明の本文、問題文、選択肢は次のように使い分けています。

IELTSリーディング対策|「Matching headings questions」問題の解き方と攻略法(Lesson 5)

Matching headings questions(見出し選択)問題は、IELTSリーディングセクションで頻出する設問形式のひとつです。この問題では、各段落のメインアイディア(主旨)を正確に把握し、それに最も適した見出しを選ぶ力が求められます。

問題形式

この問題で問われるスキル

- 各パラグラフのメインアイディアを素早く把握する力

- メインアイディアとサポートセンテンスの関係性を理解する力

解答のコツと戦略

- ディスコースマーカー(論理展開のサイン)に注目しながら、メインアイディアを見つけましょう。選択肢の見出しは、メインアイディアを要約・言い換えたものです。

- 一般的に、メインアイディアはパラグラフの冒頭に書かれていることが多いですが、導入文がある場合はその後に登場します。

- 最初と最後のパラグラフでは、メインアイディアが後半に出てくることがあるため、特に注意が必要です。(最初のパラグラフは導入文が先に書かれていて、最後のパラグラフは結論が書かれていることが多く、パラグラフの最初の文にメインアイディアが書かれていない場合が多い)

👉【ディスコースマーカーについては「ディスコースマーカーとは?」の解説ページをご覧ください】

👉【メインアイディアの見つけ方はこの動画で解説しています👇👇】

【メインアイディアの探し方についてはこの動画をご覧ください】

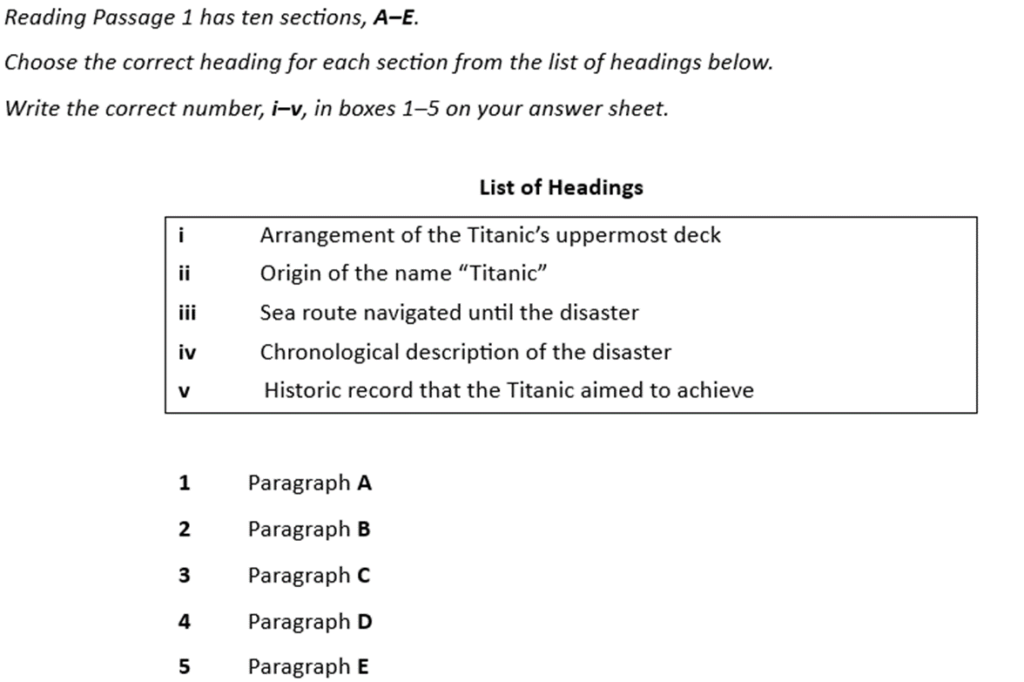

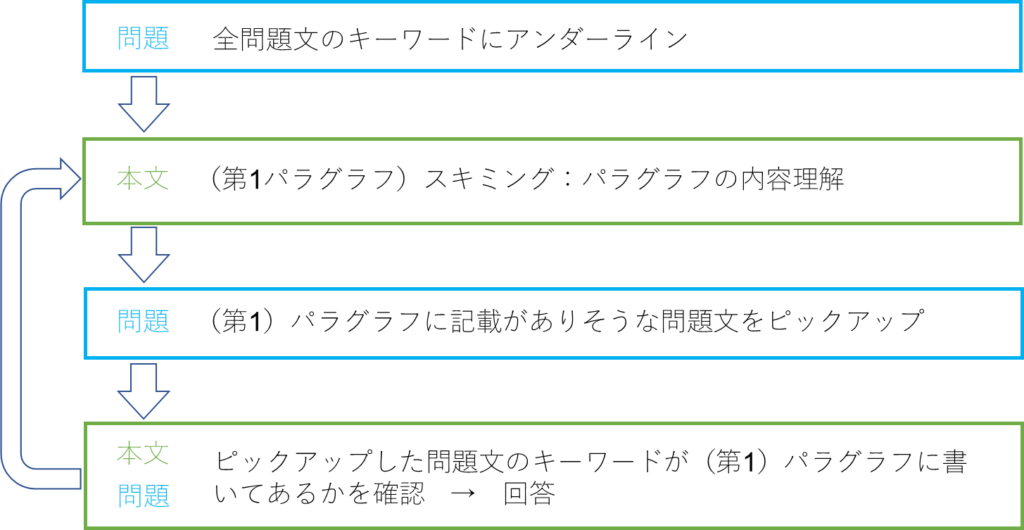

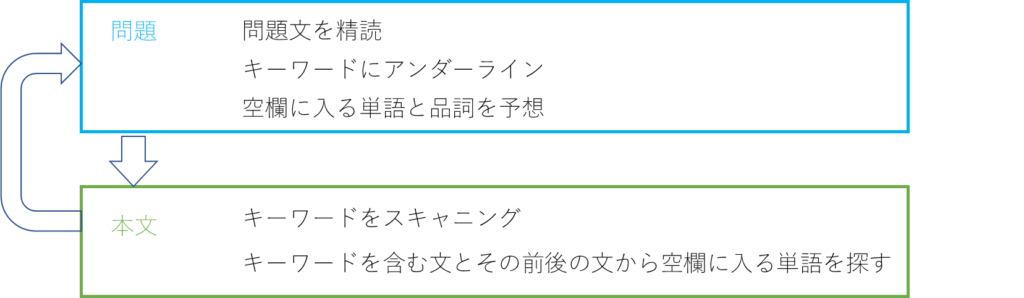

解く手順

パッセージにタイトルがある場合は必ず読み、全体のトピックを把握しましょう。

問題のすべての選択肢i, ii, iii—のキーワードにアンダーラインを引いてどんな選択肢があるか確認します。

選択肢i-ixでアンダーラインを引くキーワードは各タイトル候補で名詞3つまで(アンダーラインしたキーワードが多いと各選択肢の違いが分からなくなる)

サンプルとして既にマッチングされている場合は、その選択肢とパラグラフに”✕(バツ)”を付けておきます(サンプルとして使わているパラグラフは読む必要ありませんし、選択肢も使いません)。

第1パラグラフをスキミングして、第1パラグラフのメインアイディアを把握します。

そのメインアイディアを頭の中で言い換えてみましょう👈そのメインアイディアを要約したものがそのパラグラフのタイトルになります(STEP4)。

パラグラフのメインアイディアを要約した選択肢を選ぶ。

👆パラグラフのメインアイディアの要約を”言い換えたもの”とSTEP2でアンダーラインをしたキーワードが一致する選択肢を選びます。

第1パラグラフが終わったら、第2パラグラフ、第3パラグラフ…でSTEP3ーSTEP4を繰り返します。STEP3ーSTEP4を繰り返して、パラグラフのスキミングとそのパラグラフのメインアイディアを要約した選択肢をパラグラフごと選んでいきます。

【イメージフローチャート👇】

覚えておくべきこと/ポイント

- 例題の選択肢とパラグラフは必ず×をつけて除外する:焦っていると例題(既にサンプルとして回答されている)を解くという無駄な時間を使います。

- 似た内容の選択肢はひっかけの可能性が高い。

- サポートセンテンスの要約は見出しにならない:メインアイディアを要約したものがタイトルになる。

- タイトルは抽象的な表現になることが多い。

- 同じ単語が使われている選択肢は要注意(ひっかけの可能性あり):同意語(Synonym)や言い換え(Paraphrase)したものがタイトルになる。

- 選択肢から逆にパラグラフの内容を想像してみると精度が上がる:迷ったら、選択肢のタイトルから「もしそれがパラグラフのタイトルだったらどんな内容のパラグラフになるか?」を想像して、その想像と内容が一致するかを確認する。(パラグラフ→選択肢ではなく、選択肢→パラグラフの視点で考えてみる)

- 時間配分に注意:この問題はパッセージ2の最初に出ることが多く、時間をかけすぎないようにしましょう。

- パラグラフ全体を読まない:メインアイディアだけをつかむことが重要(読むほど沼にハマる)

- 迷ったら同じ選択肢を2回使ってもOK:完璧な自信がなくても、最も近いものを選ぶことが大切です。この問題タイプは、「これが絶対に答えだ!」と自信をもって答えられるタイトルが少ない(強いて言うならこのタイトルかな?くらいの感覚で腑に落ちないまま答える場合が結構ある)

IELTSリーディング対策|「Title/Sub-heading questions」問題の解き方と攻略法(Lesson 6)

IELTSリーディングの「Title/Sub-heading」問題では、パッセージ全体の主張やトピックを正確に把握する力が求められます。特に、最初(導入)と最後(結論)のパラグラフに注目することで、正しい選択肢を見極めることが可能です。

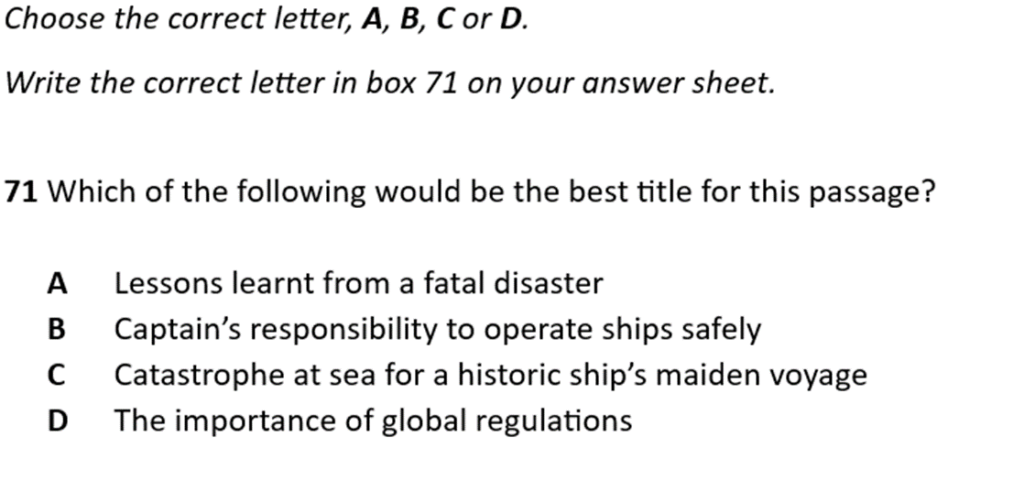

問題形式

この問題で問われるスキル

各選択肢がパッセージ全体に関連しているかを見極める分析力

パッセージ全体のテーマや主張を理解する読解力

解答のコツと戦略

- パッセージ全体のトピックは何かを考える:パッセージ全体でその選択肢に関連したことが書いてあるか?という視点で選択肢を見ることが重要。

- 特に最初(導入)と最後(結論)のパラグラフの内容を把握することが大切。

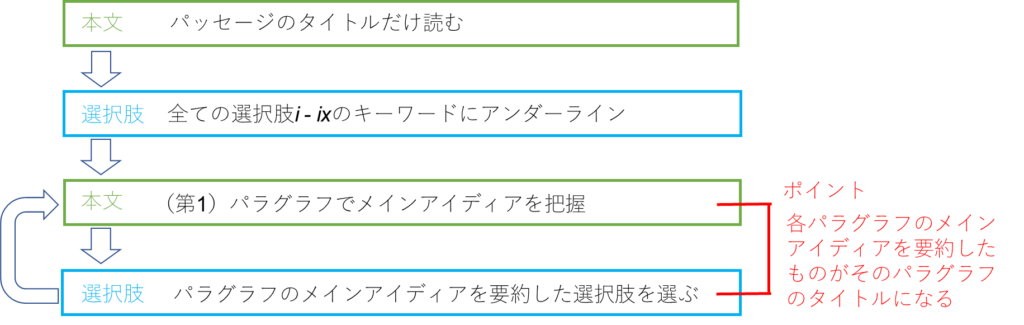

解く手順

問題の各選択肢A-Dのキーワードにアンダーラインを引いて各選択肢の特徴を把握します。

明らかにパッセージのタイトルにならない選択肢は消去しておきます。パッセージの一部のパラグラフのみに関連した内容はパッセージ全体のトピック/主張にはならないです。

パッセージ全体の主張を表している選択肢を選びます。

【イメージフローチャート👇】

覚えておくべきこと/ポイント

- このタイプの問題は、リーディングセクションの最後に出題されることが多いです。 問題を解いている中でパッセージの内容はある程度理解できているはずなので、導入と結論を再確認することで正解に近づけます。

- 特定のパラグラフだけに関連する選択肢は不正解になる可能性が高いです。

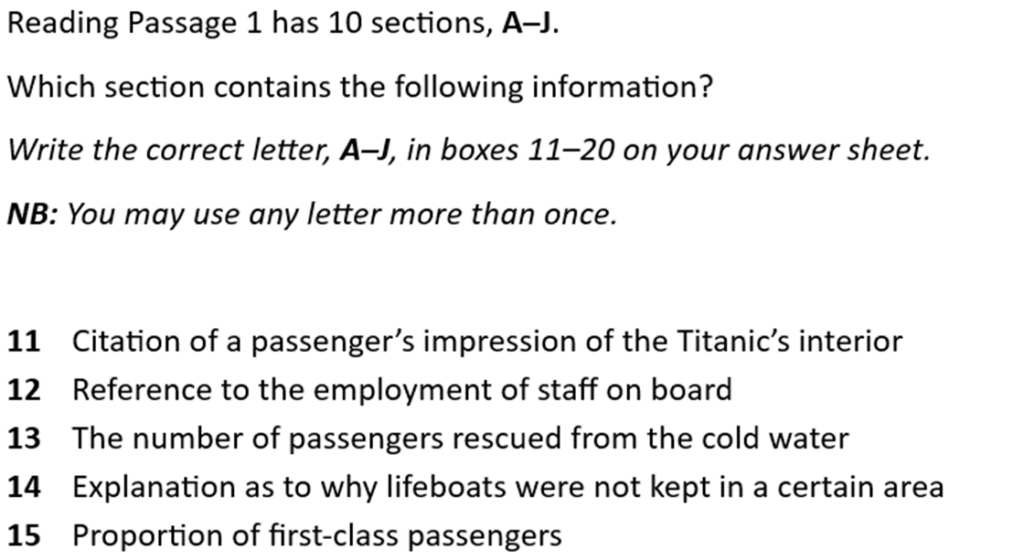

IELTSリーディング対策|「Matching Paragraph Information questions」問題の解き方と攻略法(Lesson 7)

IELTSリーディングセクションの中でも、多くの受験者が苦戦するのが「Matching Paragraph Information(段落情報の照合)」問題です。この問題では、各段落に含まれる情報を正しく把握し、該当する設問と照らし合わせる力が求められます。

問題形式

この問題で問われるスキル

- 各パラグラフのメインアイディアと概要を把握するスキル

解答のコツと戦略

段落の概要から設問を予測する

各段落のメインアイディアをスキミングで把握し、「この段落にはどの設問の情報が含まれていそうか?」を予測しながら解き進めましょう。全文を読むのではなく、必要な情報だけを効率的に探すことがポイントです。

設問文の構造を理解する

Matching Paragraph Informationの設問は、以下のような表現で始まることが多く、これらは本文中のサポートセンテンスに対応しています:

”(a) reference to —” (←最も多くでる),

”a description of —“

”an explanation of —“

”a prediction of —“

”definition of —“

”(an) example(s) of —“

”mention of—“

”information about —“

”an implication of/that”

”a suggestion of/that—“

”an estimate of—“

”the point that —“

”(a) reason(s) why —“

”a comparison between — and—“

”why—/how—“

など

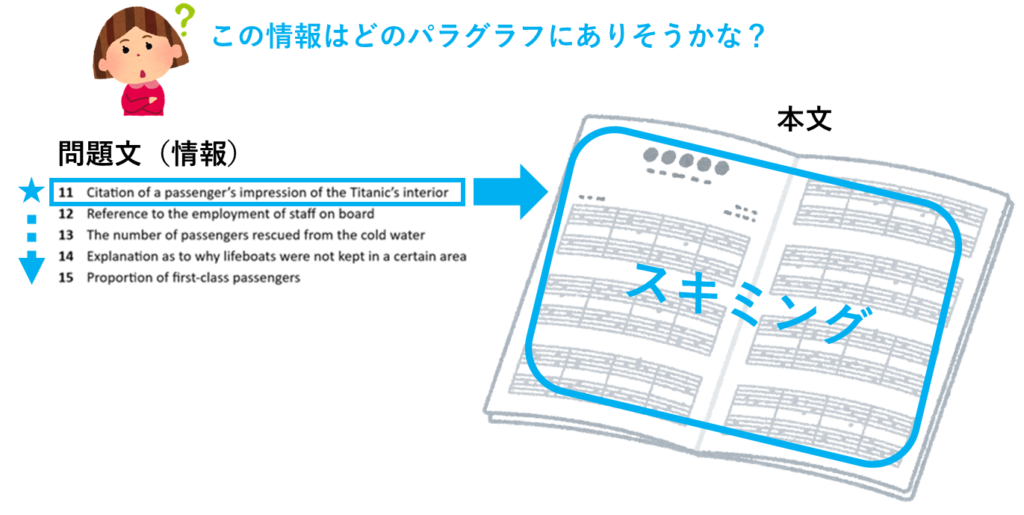

解く手順:解き方は2種類!自分に合った方法を選ぼう

解き方1:全体スキミング型(全てのパラグラフを先にスキミングして、問題文の情報がどのパラグラフに書いてあるかを探す解き方)

全ての問題文のキーワードにアンダーラインを引きます。アンダーラインを引きながら何を探すのか(referenceか、exampleか、informationか etc)をしっかり把握してください。

すべてのパラグラフをスキミングして各パラグラフのだいたいの内容とパッセージ全体のストーリーの展開を把握します。

全てのパラグラフを読まないでください。ザッと各パラグラフの内容を把握するだけです。(例えば誰かの伝記なら、1パラ:主人公の幼少期のこと、2パラ:主人公の家族のこと、3パラ:主人公の失敗経験、、、、のようなざっくりした理解をします)

STEP2で各パラグラフのだいたいの内容を把握できたら、問題に戻り1問目の問題のキーワードがどのパラグラフに書いてありそうか予測します。

STEP3で予測した問題の情報が書いてありそうなパラグラフをスキャニングして、その情報が書いてあるか探します。

👆パラグラフすべてを読んでしまうと時間が足りなくなるのであくまでスキャニングで問題文の情報が書いてあるかどうかだけを探す。

パラグラフの中に問題文の情報が含まれていたら、そのパラグラフを問題の答えとして選択します。答えを選択できたら次の問題でSTEP3(パラグラフの予想)⇒STEP4(スキャニング)⇒STEP5(選択)を繰り返します。これを2問目、3問目、4問目と繰り返します。

問題の情報が予測したパラグラフに書いてなかったら、他のパラグラフを予測(STEP3)して、STEP4(スキャニング)⇒STEP5(選択)を繰り返します。

【イメージフローチャート👇】

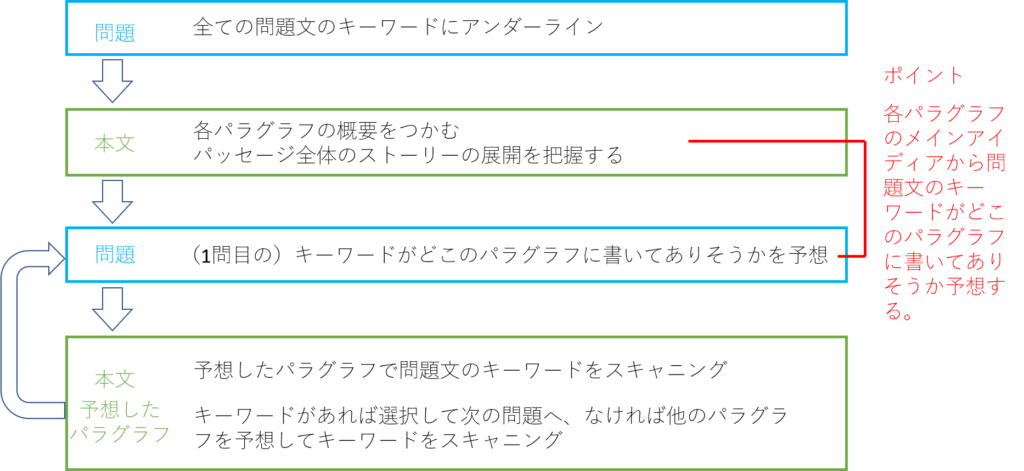

解き方2:段落ごとに照合型(1パラグラフずつスキミングして、そのパラグラフに入っている情報を探す解き方)

全ての問題文のキーワードにアンダーラインを引きます。アンダーラインを引きながら何を探すのか(referenceか、exampleか、informationか etc)をしっかり把握してください。

第1パラグラフをスキミングして第1パラグラフの概要を把握します。

問題に戻り、STEP2でスキミングした(第1)パラグラフに書いてありそうな問題の情報を探します。

ひとつのパラグラフに複数の情報が書いてあることもありますし、問題の情報が書いてない場合もあります。(複数のパラグラフが答えになる場合もあれば、答えにならないパラグラフもあります)

STEP2でスキミングしたパラグラフに問題文の情報が書いてあれば、そのパラグラフがその問題文の正解です。問題の情報がSTEP2でスキミングしたパラグラフに書いていなければ次のパラグラフに移ります。

第1パラグラフが終わったら、第2パラグラフ、第3パラグラフ…でSTEP2(スキミング)⇒STEP3(パラグラフに含まれる情報(問題文)を探す)⇒STEP4(選択)を繰り返します。

【イメージフローチャート👇】

解き方1と解き方2について

上のように、IELTSリーディングの「Matching Paragraph Information」問題には、主に2つの解き方があります。どちらも有効ですが、時間効率と正答率の観点から「解き方1」がおすすめです。

解き方1:全体スキミング型(おすすめ)

この方法では、まず全体の段落をざっとスキミングして、各段落の概要やメインアイディアをサッと把握します。そのうえで、設問に戻り、どの段落に該当する情報が含まれていそうかを予測してスキャニングします。

メリット:

- 答えにならない段落を読む時間を省略できる

すべての段落が設問に対応しているわけではないため、無駄なスキミングを避けられます。 - 効率的に設問と段落を照合できる

概要を把握してから設問に戻ることで、より的確に該当箇所を探せます。

解き方2:段落ごとに照合型

この方法では、1段落ずつスキミングし、その段落に該当する設問があるかを確認していきます。

メリット:

- 段落ごとに丁寧に確認できるため、初心者にもわかりやすい。

- 各段落の理解を深めながら進められる。

デメリット:

- すべての段落を読む必要があるため時間がかかる。

- 答えにならない段落にも時間を使ってしまう可能性がある。

まとめ:まずは両方試して、自分に合った方法を選ぼう

IELTSリーディングのMatching Paragraph Information問題では、「解き方1」が時間効率と正答率の面で優れているためおすすめですが、最終的には自分に合った方法を選ぶことが大切です。両方の解法を試してみて、より解きやすいと感じる方で取り組んでください。

覚えておくべきこと/ポイント

- パラグラフ全体を読む必要はありません。問題の内容が書かれているかどうかだけを確認すれば十分です。

- 設問は抽象的な表現で書かれており、本文ではそれが具体的に説明されています。言い換え表現(パラフレーズ)に注意しましょう。

- 最初の設問はパッセージ2または3に出ることが多く、他の設問を解いている途中で答えが見つかることもあります。分からなければ飛ばす勇気も大切です。

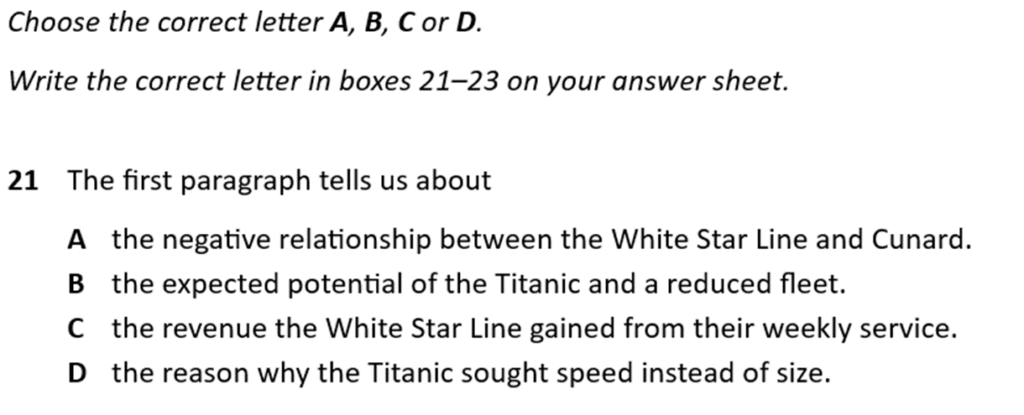

IELTSリーディング対策|「Multiple choice (one answer) questions」問題の解き方と攻略法(Lesson 8)

IELTSリーディングセクションの中でも頻出の「Multiple Choice(1つ選ぶ)」問題は、正確な読解力と論理的な思考力が求められる重要な問題形式です。ここでは、正解率を高めるための視点の切り替えと具体的な解法ステップをご紹介します。

問題形式

この問題で問われるスキル

- 段落のメインアイディアの理解

筆者がその段落で何を主張しているのかを把握する力。 - サポートセンテンスの役割の理解

具体例や説明が、どのようにメインアイディアを支えているかを読み取る力。

解答のコツと戦略

- 答えを探す前に「何を問われているか」を考える

設問に対してすぐに答えを探すのではなく、「この問題は何を問うているのか?」という視点を持つことが重要です。

例:

– 「筆者の主張は何か?」

– 「なぜこの具体例が使われているのか?」

– 「この説明は何をサポートしているのか?」 - 設問のタイプを見極める

設問には主に2つのタイプがあります:

1. メインアイディアを直接問うもの

例:“What is the writer’s main point in the first paragraph?”

2. サポートセンテンスの内容を問うもの

例:“Why does the author mention —?”

👈サポートセンテンスはメインアイディアをサポートするために書かれているため、この場合メインアイディアを理解することで正解にたどり着けます。 - 言い換え表現(パラフレーズ)に注意

設問や選択肢では、本文の表現が抽象的または異なる言葉で言い換えられていることが多いため、同じ単語が使われている選択肢が必ずしも正解とは限りません。

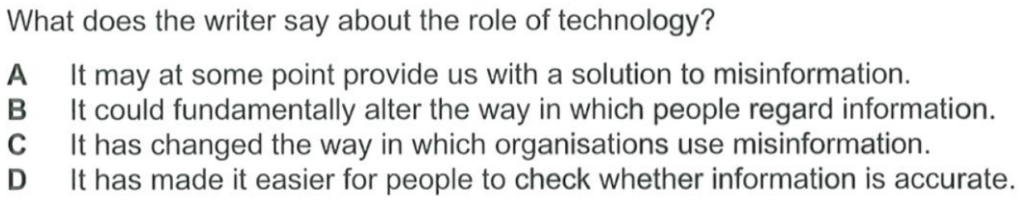

IELTSリーディングの「Multiple Choice」問題では、設問に登場するキーワードだけを追いかけるのではなく、筆者の主張(メインアイディア)を理解する視点が非常に重要です。

例題:「What does the writer say about the role of technology?」

このような設問では、「role of technology」というキーワードが本文に登場する箇所だけを読んでも、正解にはたどり着けないことがあります。なぜなら、筆者はそのキーワードをメインアイディアを伝えるための一部として使っているからです。

正しい読み方のポイント:

- キーワードが登場する前の文を読む

筆者が「role of technology」について言及する目的は、段落全体の主張を補強するためです。そのため、キーワードが書かれている文の前後、特に前の文を読むことで、筆者の意図(メインアイディア)を把握できます。 - メインアイディアを理解することで選択肢を絞れる

「筆者はなぜこの話題を取り上げたのか?」という視点で読むと、選択肢の中でどれが筆者の主張に最も近いかを判断しやすくなります。 - 具体例や説明は主張の補強材料

本文中の「role of technology」に関する記述は、筆者の主張を支えるためのサポートセンテンスであることが多いため、その背景にあるメインアイディアを探ることが正解への近道です。

直接role of technologyについて—とパラグラフに書かれていることはない。

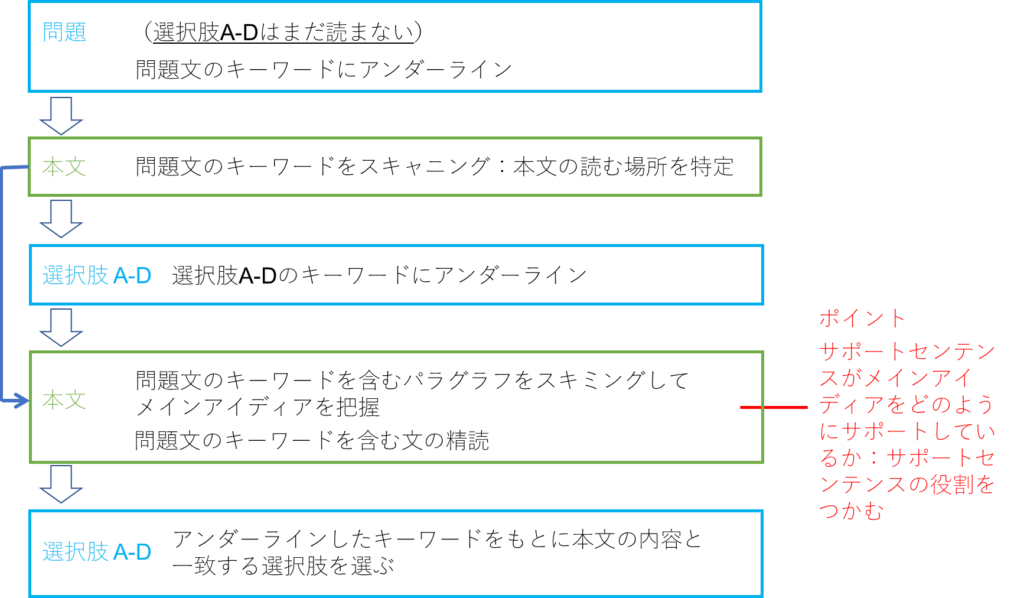

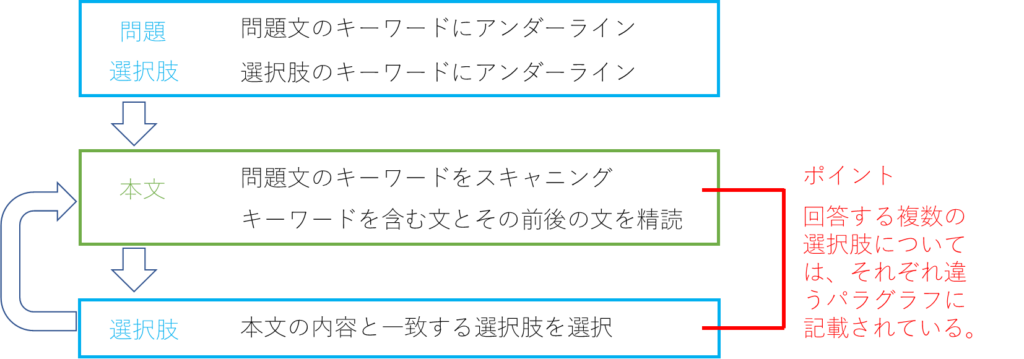

解く手順

問題文のキーワードにアンダーラインを引きます。

まだ選択肢A-Dは読みません(選択肢を読むのはSTEP3:本文で読むべき箇所が特定できた後です)。ここでは問題文のみしっかり読んでください。

本文で問題文のキーワードをスキャニングして、キーワードが書いてある箇所・パラグラフを特定します。

問題に戻って選択肢A-Dのキーワードにアンダーラインを引きます。

STEP2で特定したパラグラフのメインアイディアをスキミングで把握します。

問題文がメインアイディアを直接問う問題はここで回答できます。例えば、「Q:なぜ作者はXXの例を挙げていますか?」という問題では、具体例はメインアイディアの主張をバックアップするために挙げられているので、メインアイディアが分かれば正解を導き出せます。

👆ここではメインアイディアを把握するだけです。

STEP2で特定したキーワードが書いてある箇所を精読します。

STEP3でアンダーラインをした選択肢のキーワードとSTEP5で読んだ本文を照らし合わせて、問題の答えになっている選択肢を選びます。

【イメージフローチャート👇】

覚えておくべきこと/ポイント

- 正解を選ぶ力だけでなく、ひっかけ選択肢(distractors)を見抜く力も非常に重要です。以下のポイントを押さえることで、誤答を避け、正答率を高めることができます。

ひっかけ選択肢(distractors)の特徴

- 本文と真逆の内容が含まれている

選択肢の中には、本文の主張と正反対のことが書かれているものがあります。本文のニュアンスを正しく理解することで、こうした選択肢を除外できます。 - 関連はしているが答えではない内容

本文の一部に触れているものの、設問の答えにはなっていない選択肢もあります。設問が何を問うているかを正確に理解することが重要です。 - 本文と同じ単語が使われている選択肢は要注意

本文中の単語とまったく同じ語句が使われている選択肢は、ひっかけである可能性が高いです。IELTSでは、言い換え表現(SynonymやParaphrase)が頻繁に使われるため、単語の一致だけで選ばないようにしましょう。

- 「Multiple Choice」問題には、主に2つのタイプがあります(どちらのタイプでも解き方は同じです):

① 選択肢が問題文の回答になっているタイプ:

23 What is mentioned about the lifeboats of Titanic?

A The capacity of lifeboats did not satisfy the regulations at that time.

B —

C —

D —

② 選択肢(文の後半)をくみあわせて一つの文を作るタイプ:

22 According to the second paragraph, the Titanic had

A its boat arrangement with consideration to First-Class passengers.

B —

C —

D —

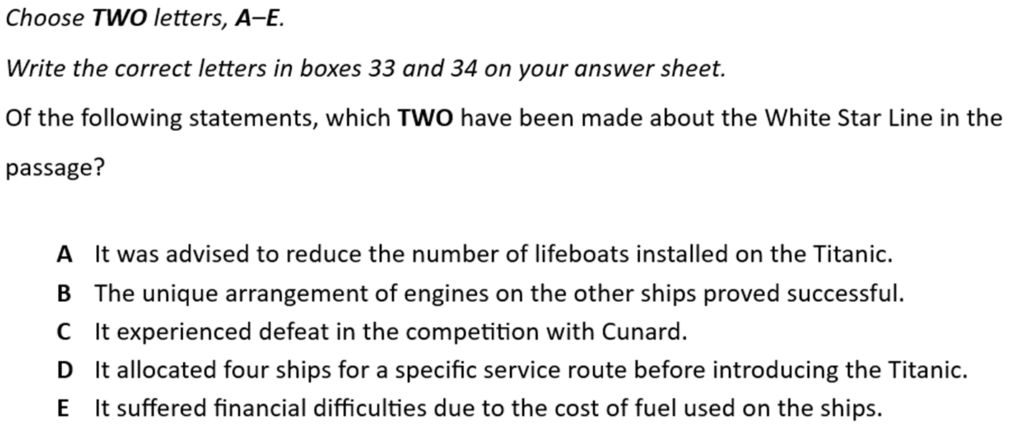

IELTSリーディング対策|「Multiple choice (more than one answer) questions」問題の解き方と攻略法(Lesson 9)

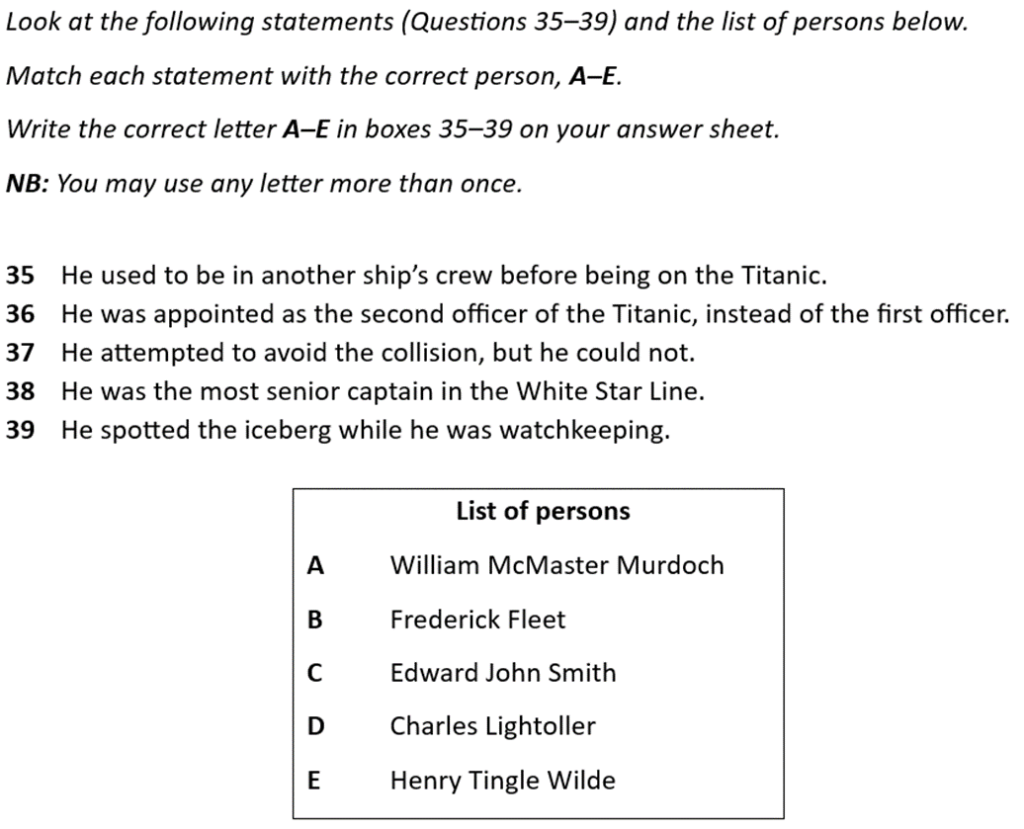

IELTSリーディングの中でも、多くの受験者が苦戦するのが「Multiple Choice(複数選択)問題」です。このタイプの問題では、複数のパラグラフにまたがる情報をスキャニングし、正確に精読する力が求められます。

問題形式

問われているスキル

キーワードのスキャニング:問題文に含まれるキーワードを本文中から素早く見つけ出す力

精読力:キーワードを含む文とその前後の文を丁寧に読み、意味を正確に理解する力

解答のコツと戦略

- 問題文のキーワードについては本文中の複数のパラグラフに書かれているので、選択肢と一致する内容が見つかるまでスキャンニングを進めましょう。

- 消去法を活用する

明らかに本文と異なる選択肢は除外し、残った選択肢から正解を絞り込みましょう。

解く手順

まずは問題文をしっかり読み、何が問われているのかを明確にします。

選択肢をしっかりと読んでSTEP1で把握した問題文のキーワードに対してどのような選択肢があるのか把握します。

STEP1でアンダーラインをした問題文のキーワードを本文でスキャニングして、そのキーワードを含む文とその前後の文を精読します。

STEP3で読んだ本文の内容と一致する選択肢を選択します(選択肢がなければステップ5へ)

STEP3でスキャニング&精読した本文以外の箇所で、問題文のキーワードのスキャニングを続け、キーワードを含む文とその前後の文を精読します。

STEP5で読んだ本文の内容と一致する選択肢を選択します。

答えが見つかるまでスキャニング⇒精読を繰り返します。

【イメージフローチャート👇】

覚えておくべきこと/ポイント

- Distractors(ひっかけ選択肢)に注意

本文中に書かれていても、正解とは限らない選択肢が含まれています。文脈をしっかり読みましょう。 - 同意語(Synonyms)を意識する

問題文や選択肢に使われている語句は、本文中では言い換えられていることが多いです。語彙力も重要です。 - 消去法を活用する

明らかに本文と異なる選択肢は除外し、残った選択肢から正解を絞り込みましょう。

消去法を活用して正解を導くテクニック

IELTSの選択肢には、一見正しそうに見えるが実際には誤りである「ひっかけ選択肢(distractors)」が含まれていることが多くあります。こうした選択肢に惑わされないためには、明らかに本文と矛盾する選択肢を先に除外する「消去法」が非常に有効です。

選択肢を一つひとつ検討し、本文の内容と照らし合わせながら、最も適切なものを選ぶプロセスを大切にしましょう。消去法を使うことで、迷ったときにも冷静に判断しやすくなります。

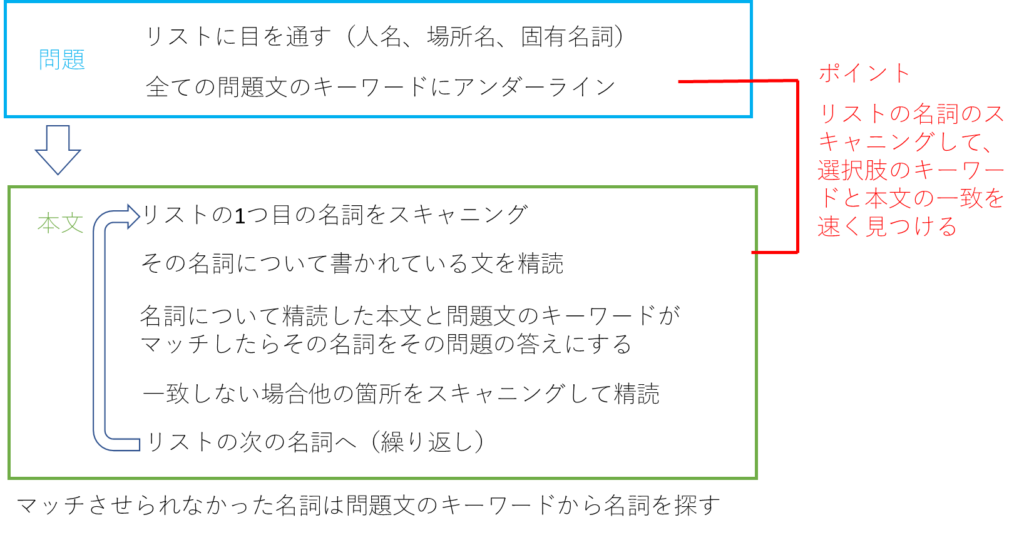

IELTSリーディング対策|「Matching features questions」問題の解き方と攻略法(Lesson 10)

IELTSリーディングの中でも、Matching Features(特徴のマッチング)問題は、複数のパラグラフにまたがる情報を扱うため、難易度が高いと感じる受験者が多い問題形式です。特に、人名や地名などの固有名詞を正確に結びつける作業に苦労することがあります。

問題形式

問われているスキル

- スキャニング力:本文中から固有名詞を素早く見つけ出す力

- 精読力:固有名詞が登場する文を正確に読み取り、意味を理解する力

- 情報の照合力:問題文と本文の内容を比較し、正しいマッチングを行う力

解答のコツと戦略

- 問題文の内容を先にしっかり理解することがカギです。何を求められているのかを明確にしてから本文に取り組みましょう。

- (次々に固有名詞をマッチさせて)マッチされなかった問題文は問題文のキーワードから固有名詞を探すようにする。

解く手順

まずは、問題に出てくるリストを確認し、どのような固有名詞(人名・地名・年号など)がリストアップされているのかを把握します。

各問題文を読み、重要なキーワードにアンダーラインを引いて内容を理解します。

リストの上から順に、本文中で該当する固有名詞をスキャンニングして探します。

見つけた固有名詞の前後の文を丁寧に精読して、その固有名詞がどのように説明されているかを正確に把握します。

STEP3でスキャニングした固有名詞に対して、精読した内容と問題文の選択肢を照らし合わせ、最も一致するものを選択します。

一致する選択肢がない場合、他の場所でもその固有名詞について書かれている可能性があるので、STEP3に戻り、他の箇所をスキャニング⇒固有名詞のことが書いてある文を精読(STEP4)⇒本文の内容と一致する選択肢を選ぶ(STEP5)を繰り返します。

ひとつの固有名詞が選択肢と結び付けられたら、つぎの固有名詞でSTEP3(スキャニング)⇒STEP4(精読)⇒STEP5(選択)を繰り返します。

【イメージフローチャート👇】

覚えておくべきこと/ポイント

- 問題文はパラグラフの文を言い換えているので、直接問題文と同じ文や単語をパラグラフから探すことはできません。

- 問題文の順番通りに固有名詞が登場するとは限らないため、柔軟に本文全体をスキャンする必要があります。

- 固有名詞が本文中で言い換えられていることが多く、たとえば「Dr. Smith」が「the researcher」や「the professor」などと表現されている場合もあります。

- 1つの固有名詞が複数のパラグラフに登場することがあり、1か所だけ読んでも正解にたどり着けないことがあります。

- 問題数と固有名詞の数が一致しないこともあるため、すべての固有名詞が答えになるとは限りません。 問題の数がリストの固有名詞より多い時もあれば(同じ固有名詞を複数回使う)、リストの固有名詞の方が問題の数よりも多い時もあります(答えに入れない固有名詞がある)。

IELTSリーディング対策|「Matching sentence endings questions」問題の解き方と攻略法(Lesson 11)

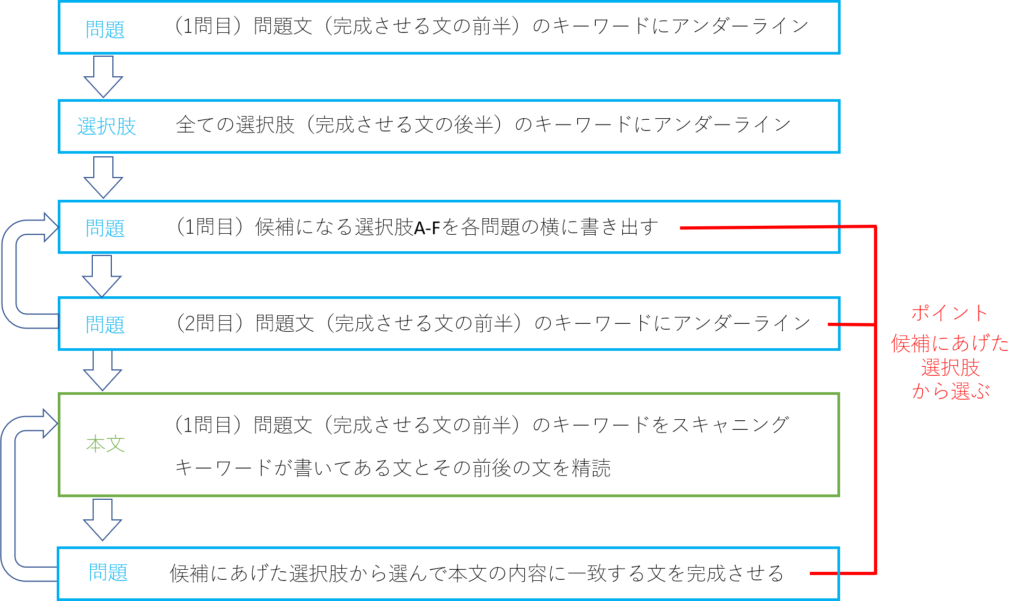

IELTSリーディングの「Matching Sentence Endings(文の後半を選ぶ)」問題は、文の前半と後半を正しく結びつける力が求められる問題形式です。選択肢の数が多く、似たような表現が並ぶため、スキャニング力・精読力・消去法を駆使して解く必要があります。

事前に選択肢を絞り込むことで、時間を節約しながら正確に解答することが可能です。

問題形式

問われているスキル

- スキミング力・スキャニング力:問題文(文の前半)に関する情報が本文のどこにあるかを素早く見つける力

- 精読力:本文の内容を正確に理解し、文の前半と後半を論理的に結びつける力

- 選択肢の絞り込み力:文法や意味の整合性から、適切な選択肢を見極める力

解答のコツと戦略

- 本文を読む前に候補になる選択肢のアルファベットを問題文の横に書きだす(最初から候補を絞ることで全ての選択肢(文の後半)を各問題ごとに読み返す手間を省ける)

時間短縮のカギは「選択肢の事前整理」

Matching Sentence Endings問題では、本文を読む前に、各問題に合いそうな選択肢(文の後半)のアルファベットを問題文の横に書き出しておくのが効果的です。

このステップを踏むことで、毎回すべての選択肢を読み返す手間を省き、時間を大幅に節約できます。

選択肢を絞る際は、以下のポイントを意識しましょう:

- 文法的に正しくつながるか(主語と述語の一致、時制の整合性など)

- 意味的に自然な流れになっているか

- 明らかに不自然な選択肢は最初から除外する

このように、事前に候補を整理することで、本文を読む際の集中力を保ちつつ、効率的に解答を進めることができます。

- 消去法で決める。候補になる選択肢を消し込んで、残ったものを答えにする。

解く手順

(1問目の)問題文(完成させる文の前半)の重要なキーワードにアンダーラインを引いて内容を把握します。

※1問ずつ見ていくので全ての問題文のキーワードにアンダーラインは引きません。

※キーワードは名詞・動詞・形容詞の場合が多い。

文の後半にあたる選択肢を全て読み、すべての選択肢のキーワードにアンダーラインを引いて後半部分の内容を把握する。

※キーワードは名詞・動詞・形容詞の場合が多い。

(1問目の)問題文に対して候補になりうる選択肢の候補を問題文の横にすべて書き出す(内容・文法、・時制から考えて文が完成しない場合は候補に入れない)。(STEP6でこの書き出した候補の中から回答を選ぶ。)

2問目、3問目—でSTEP1とSTEP3を繰り返して全ての問題で候補になる選択肢を横に書き出す。

ここまでで、全ての問題で、答えになりうる選択肢の候補が問題の横に書かれている状態です。

1問目:問題文(完成させる文の前半)のキーワードをスキャニングして、キーワードが書いてある文とその前後の文を精読します。

1問目:問題文(完成させる文の前半)に続く選択肢(完成させる文の後半)をSTEP3で挙げた候補の中から選びます。

2問目、3問目…もSTEP2でアンダーラインを引いたキーワードをスキャニング⇒精読(STEP5)⇒候補にあげた選択肢から回答を選ぶ(STEP6)の順で1問づつ回答していきます。

【イメージフローチャート👇】

覚えておくべきこと/ポイント

- 選択肢の数は問題文より多いため、すべての選択肢が使われるわけではありません。似た内容の選択肢はひっかけになっていることが多いので注意しましょう。

- 問題文と選択肢は本文とパラフレーズ(言い換え)されているため、同じ単語を探すのではなく、意味を理解することが重要です。

- 問題の順番に沿って本文を読み進めると、効率的にスキャンできます。前の問題より前に次の問題の答えがあることは少ないです。

- 焦らず、文脈から場所を推測する力も大切です。見つからない場合は、パラグラフの流れを読みながら、どこに書かれていそうかを予測しましょう。

- 消去法を活用して、明らかに不自然な選択肢を除外することで、正解に近づけます。また、同じ選択肢が2回使われることはないので、答えが見つからなかったら次の問題に移ることで選択肢を狭められる可能性があります。

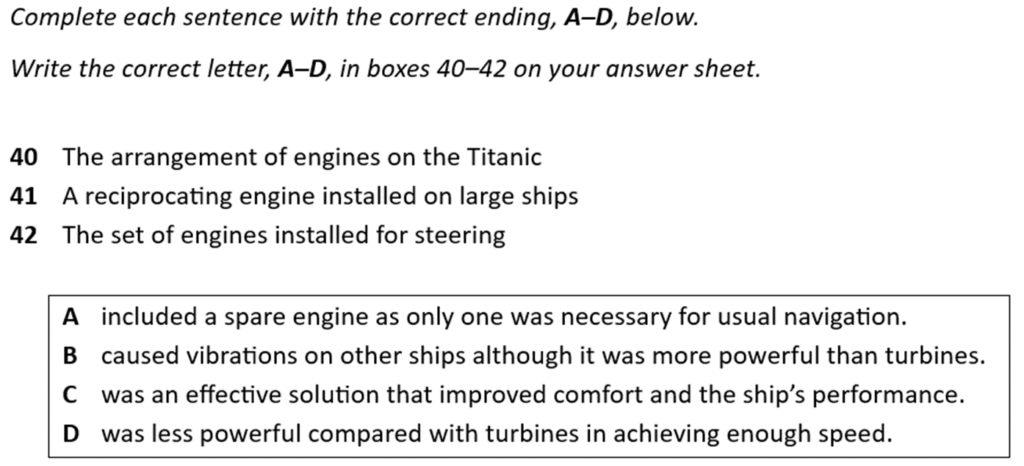

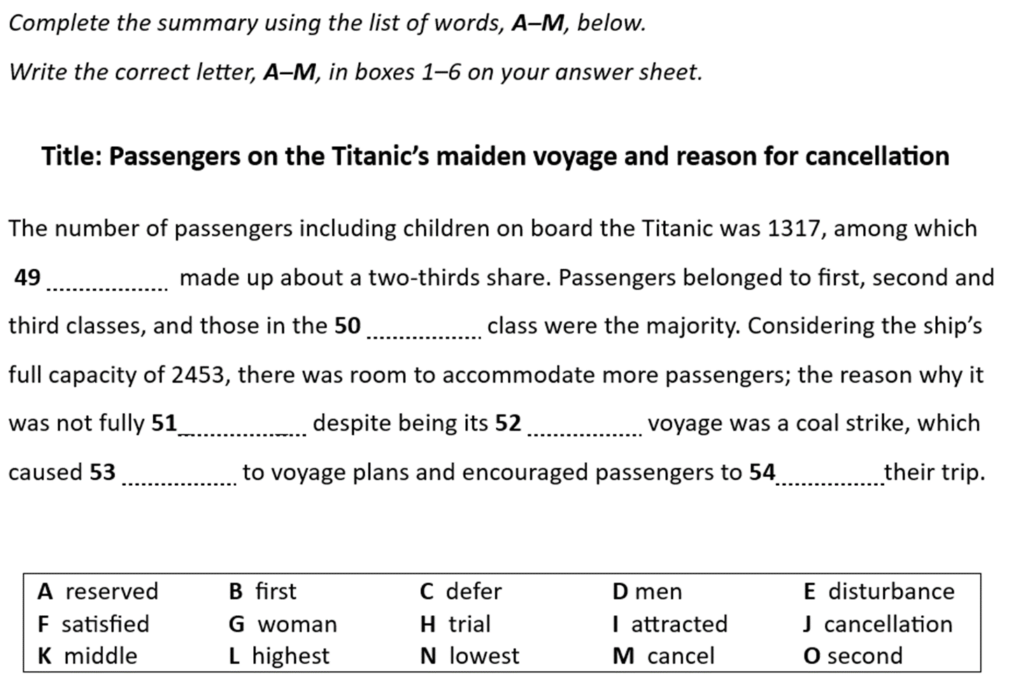

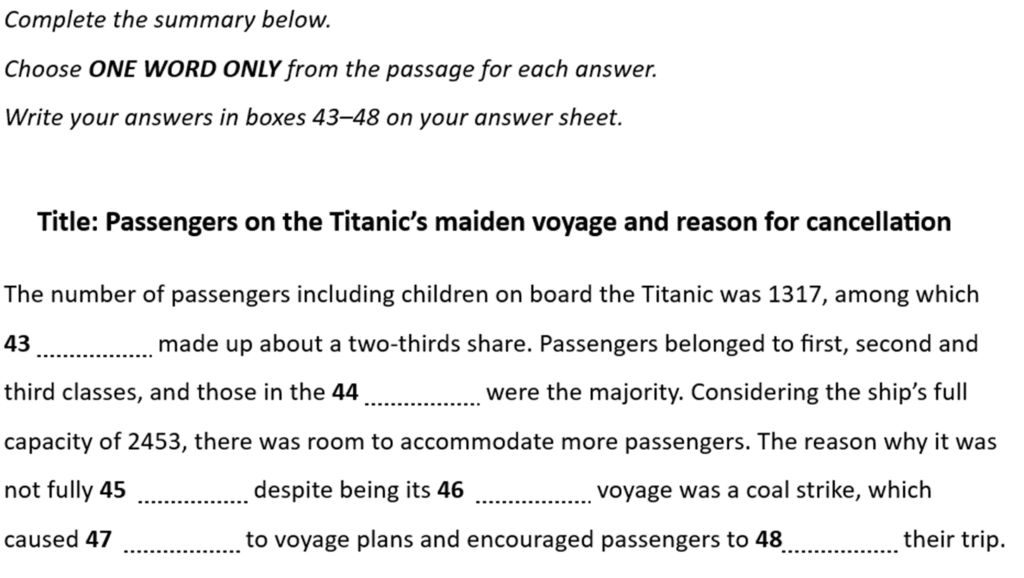

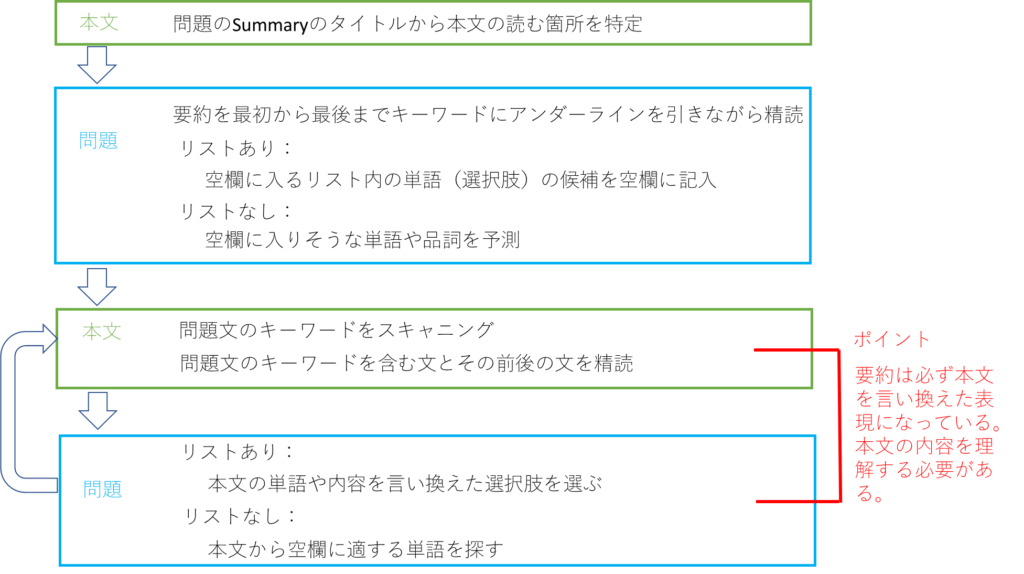

IELTSリーディング対策|「Summary completion questions」問題の解き方と攻略法(Lesson 12)

IELTSリーディングセクションの中でも頻出の問題形式「Summary Completion Questions(要約穴埋め問題)」は、本文の理解力と要約力が問われる重要なパートです。

問題形式

Summary Completion Questionsは、要約文の空欄に適切な語句を補う問題です。以下の2種類があります:

- リストありタイプ:選択肢の中から空欄に合う語句を選ぶ形式

- リストなしタイプ:本文から直接語句を抜き出して空欄を埋める形式

Summary completion questions (with a list):リストあり

Summary completion questions (without a list):リストなし

問われているスキル

- パラグラフの内容を正確に理解する読解力

- 内容を簡潔に言い換える要約力

- 同意語(Synonym)や文法の変化に対応する柔軟な語彙力

解答のコツと戦略

- 空欄の前後から空欄に入る品詞や語句を予測する

- Summaryのタイトルから本文の該当箇所を特定する or Summaryの中のキーワードをスキャニングして本文の該当箇所を特定する

- リストありの場合は、候補語を先に書き出して消去法で選ぶ

解く手順

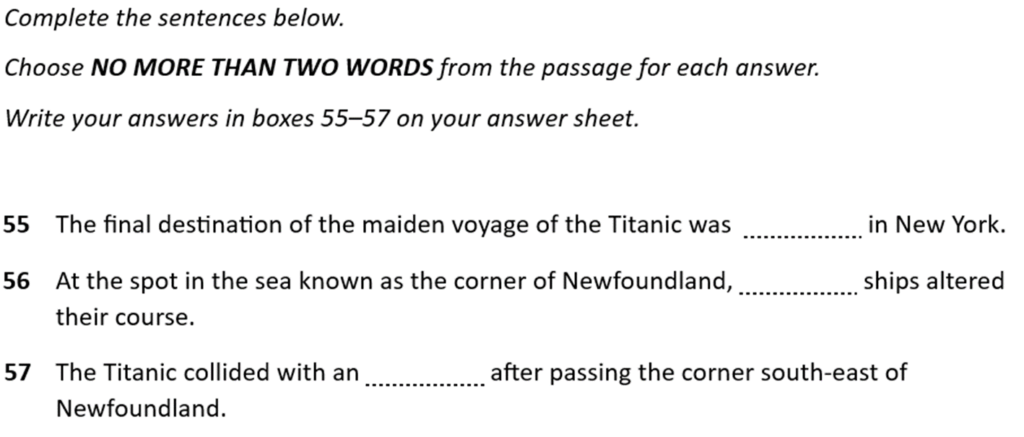

問題のSummaryにつけられたタイトルを本文でスキャニングして本文の読む箇所(Summaryのもとになっている本文の箇所)を特定します。

タイトルがない場合にはSummaryに使われているキーワード(あれば固有名詞)をスキャニングして本文の箇所を特定。

問題文(Summary)を最初から最後までキーワードにアンダーラインを引きながら問題文(Summary)をすべて精読します。

- リストあり:空欄に入る候補をリストからピックアップして空欄にあらかじめ書き出しておく。

- リストなし:空欄に入る単語や品詞を予想する。

1つ目の空欄から順番に空欄の前後にあるキーワードを本文でスキャニングして、そのキーワードが書かれた箇所を精読します。

リストあり:本文の単語や内容を言い換えた選択肢を選びます。

リストなし:空欄に入る単語をSTEP3で精読した本文から探します。

一つの空欄が終わったら、次の空欄でSTEP3⇒STEP4を繰り返して進めます。

【イメージフローチャート👇】

覚えておくべきこと/ポイント

- 要約なので必ず同意語(Synonym)が使われて、Summaryでは本文と違う文法が使われている。つまりSummary(問題)と本文で出てくる単語の順番も変わることが多い。

- キーワードがその後の文で代名詞となって書かれている場合も多い。

- 前問の設問より前に次の問題の答えがあることはない。(Summary問題の前の設問で読んだパラグラフよりも前にSummaryの答えが書かれているパラグラフはない。)

- リストがある場合には、本文の単語や内容を言い換えた選択肢が正解になる。(本文と同じ単語はリストにはない)

IELTSリーディング対策|「Sentence completion questions」問題の解き方と攻略法(Lesson 13)

IELTSリーディングの中でも「Sentence Completion Questions(文完成問題)」は、文法力・語彙力・読解力が総合的に試される問題形式です。空欄に適切な語句を補うためには、本文を読む前の準備が非常に重要です。

問題形式

Sentence Completion Questionsは、与えられた文の空欄に適切な語句を補う問題です。本文の内容をもとに、空欄に入る語句を特定する必要があります。

問われているスキル

- 文法力:空欄に入る語句の品詞を予測する力

- 語彙力:本文と問題文の言い換え(パラフレーズ)を理解する力

- 読解力:問題文と本文の内容を正しく理解する力

- スキャニング力:本文の中から該当箇所を素早く見つける力

解答のコツと戦略

- 問題文のキーワードから、空欄に入る語句の品詞を予測する(名詞が多い傾向)

- 本文を読む前に、問題文の内容をしっかりイメージする

- 問題文のキーワードは本文で言い換えられている(パラフレーズされている)ため、同じ語句を探さない

解く手順

(1問目)問題文をキーワードにアンダーラインを引きながら精読して、問題文をしっかりと把握します。

文法を意識しながら、空欄に入る単語と品詞を予想します。

問題文のキーワードを本文でスキャニングして、空欄に入る単語が書かれていそうな箇所を特定します。

STEP3で特定したキーワードを含む文とその前後の文を精読して空欄に入る単語を探します。

1問目の問題の空欄に入る単語が見つかったら、2問目、3問目でそれぞれSTEP1⇒STEP2⇒STEP3⇒STEP4を繰り返します。

【イメージフローチャート👇】

覚えておくべきこと/ポイント

- 空欄に入る語句の文字数制限を必ず確認する。

- 前の問題よりも前の箇所に答えがあることはない 。

- 問題文のキーワードは本文では言い換えられているため、本文に同じ単語があるとは限らない。

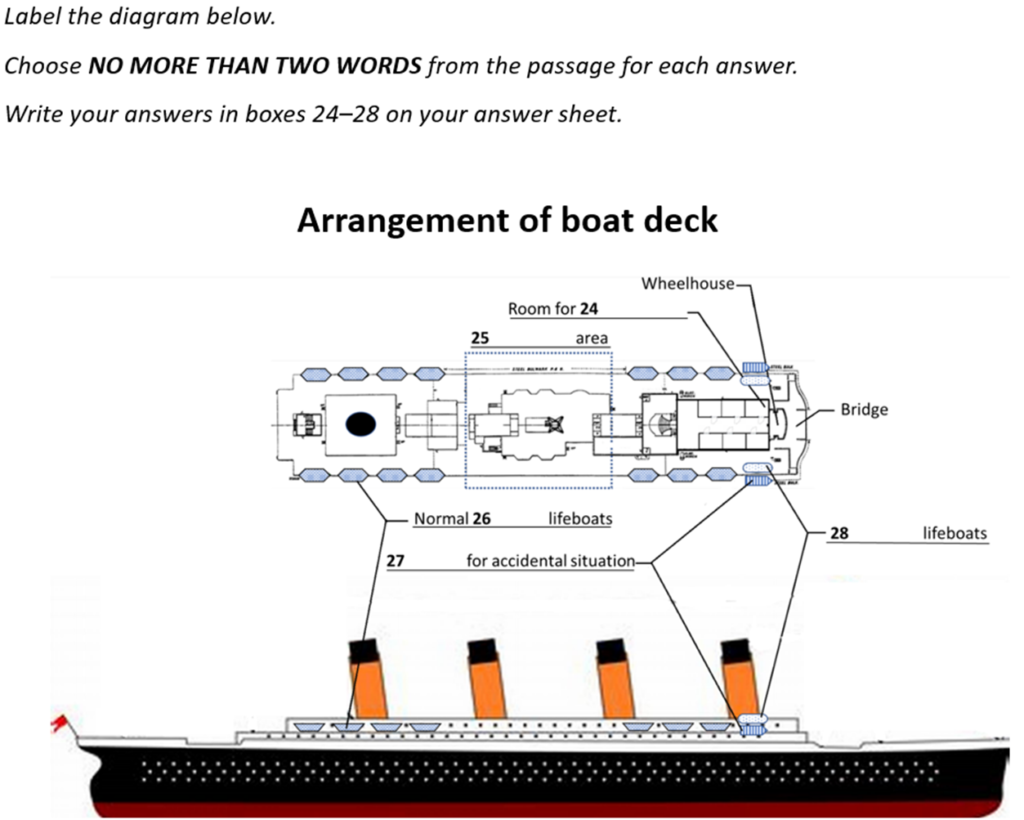

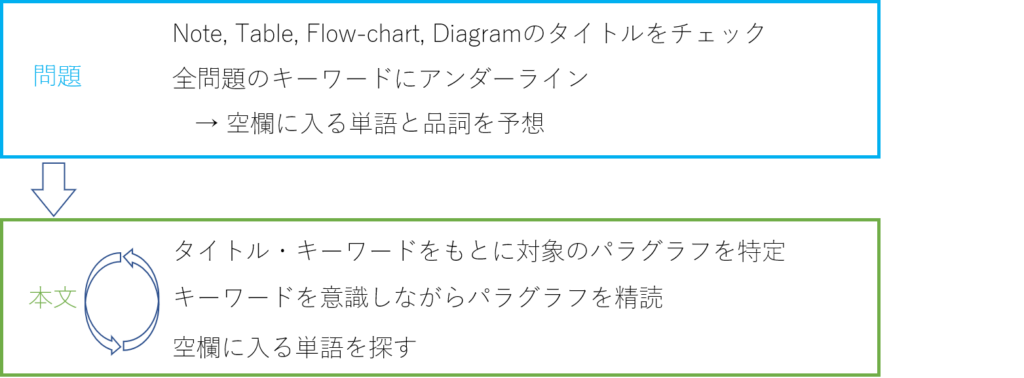

IELTSリーディング対策|「Note completion questions, Table completion / Flow-chart completion questions, Diagram labelling questions」問題の解き方と攻略法(Lesson 14)

IELTSリーディングでは、Note Completion(ノート穴埋め)、Table Completion(表穴埋め)、Flow-chart Completion(フローチャート穴埋め)、Diagram Labelling(図表ラベリング)のいずれかが毎回必ず出題されます。これらの問題は、本文の情報を整理し、図や表に適切にまとめる力が求められます。

問題形式

Note completion questions

Table completion / Flow-chart completion questions

Diagram labelling questions

問われているスキル

- 本文の内容を図表形式に要約する力

- Note・Table・Flow-chart・Diagramに書かれたキーワードをスキャニングする力

- 空欄に入る語句の品詞や意味を予測する力

- パラフレーズ(言い換え)を見抜く読解力

解答のコツと戦略

- 全体像を把握する:1問ずつ(各空欄ずつ)ではなく、全空欄のキーワードを先に確認して、全体像をつかむ。Table, Flow-chart, Diagramは空欄の前後以外のキーワードも把握する。

- タイトルをチェック:Note・Table・Flow-chart・Diagramにはタイトルがあるので、必ず確認する。

- 固有名詞・数字・年号は重要なヒント:本文でもそのまま使われている可能性が高い。

- 空欄の前後の語句に注目:空欄に入る語句の品詞や意味を予測する最大のヒントになる。

- パラフレーズに注意:本文と問題文では語句が言い換えられていることが多い。

問題文は本文をパラフレイズして作られている。例えば、本文にFruits, such as oranges, are rich in vitamins.と書いてあれば、問題文はMany fruits, including ______, are rich in vitamins. となっていて、such asがincludingに言い換えられて、例(oranges)を表していことを見抜けるかがカギになる。

解く手順

Note, Table, Flow-chart, Diagramには多くの場合タイトルがついてますので、まず何のNote, Table, Flow-chart, Diagramかタイトルをチェックします。

すべての空欄の前後にあるキーワードにアンダーラインを引き、Note, Table, Flow-chart, Diagramの全体の構造と流れを理解します。このとき空欄に入る単語と品詞を予測します。

STEP1、STEP2で把握したタイトル・キーワードを本文でスキャニングして、Note, Table, Flow-chart, Diagramのもとになっている本文の箇所を特定します。

Step3で特定した本文の箇所で、キーワードが含まれる文を精読し、空欄に対応する語句を探します。(キーワードに関係のない文は読まなくてOK)

問題のNote, Table, Flow-chart, Diagramの空欄に入る単語をSTEP4で精読をした文の中から探します。

STEP4⇒STEP5を繰り返してすべての空欄を埋めていきます。

【イメージフローチャート👇】

覚えておくべきこと/ポイント

- 文字数制限を必ず確認する(だいたい1語または2語)。

- 最初にこの問題タイプがある場合は、本文の前半に答えがある可能性が高い。 前に他の問題があったらその前の問題で読んだパラグラフより後のパラグラフに答えはある。目星をつけてスキャンニングする。

- 他の問題が先にある場合は、その問題で読んだパラグラフより後に答えがある 答えが複数のパラグラフに分散していることもあるので、柔軟に対応する。

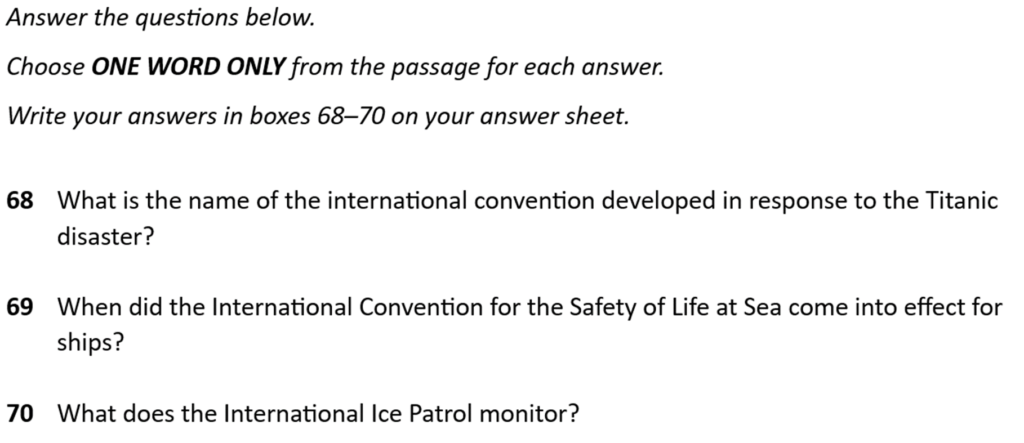

IELTSリーディング対策|「Short answer questions」問題の解き方と攻略法(Lesson 15)

「Short Answer Questions(短答式問題)」は、本文の情報をもとに、what / who / where / when / howなどの質問に対して、指定された語数で答える問題です。シンプルな一問一答形式で出題されるため、確実に得点源にしたい問題タイプです。

問題形式

問われているスキル

- 問題文に関連するパラグラフの内容を正しく理解する読解力

- キーワードをもとに本文をスキャニングする力

- 指定された語数で正確に答える力

解答のコツと戦略

- 問題文のキーワードから、答えが書かれているパラグラフを素早く見つける

- キーワードは本文で言い換え(パラフレーズ)されていることが多いので、同意語も意識する

- 質問文の種類(基本what / who / where / when / how)から、何を答えるべきかを明確にする

解く手順

(1問目)問題文のキーワードにアンダーラインを引きながら精読して、問題文の内容を把握します。

問題文のキーワード(および同意語)を本文でスキャニングし、問題文について書かれている箇所を特定します。

STEP2で特定した問題文のキーワードを含む文とその前後の文を精読して、答えを探します。

答えが見つからなかったら、他のパラグラフをスキミングして各パラグラフの概要をざっくり把握して、答えがありそうな箇所を予測します。

1問目が解けたら、2問目、3問目とSTEP1⇒STEP2⇒STEP3の順でそれぞれ解いていきます。

【イメージフローチャート👇】

覚えておくべきこと/ポイント

- 抜き出す単語の語数制限を必ず確認する。

- Choose “ONE WORD ONLY” from the passage for each answer=1単語のみ

- Choose “NO MORE THAN TWO WORDS” from the passage for each answer=最大2単語(1単語または2単語)

- キーワードが含まれる文だけを読むよりも、パラグラフ全体をスキミングして一度概要を把握した方が、正確に答えを見つけやすい(一度視点を広くする)。

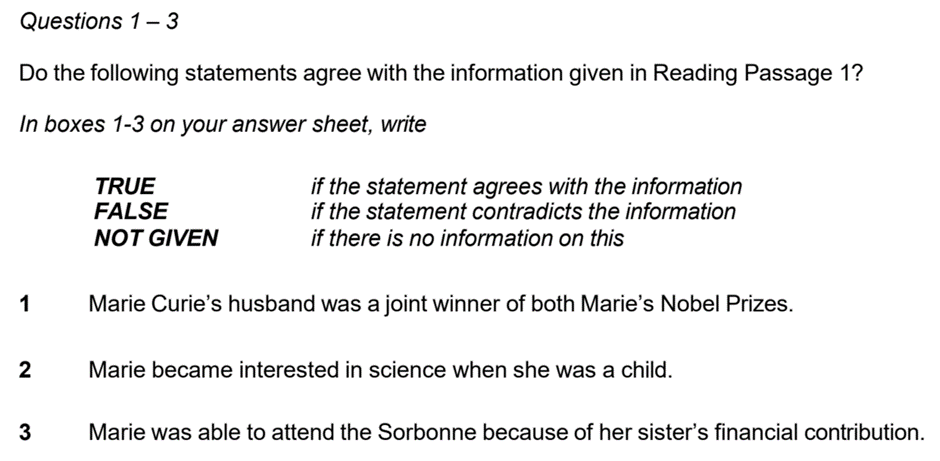

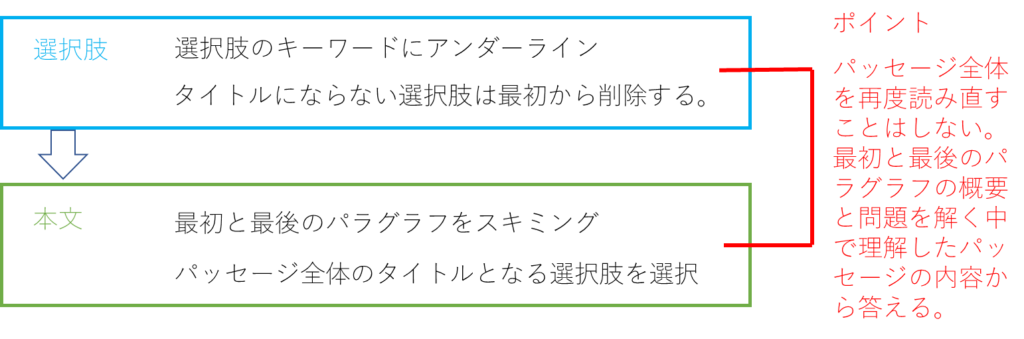

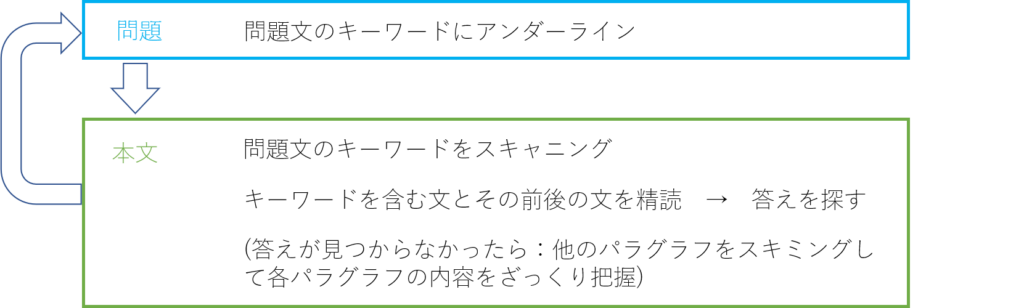

IELTSリーディング対策|「True, False, Not Given questions / Yes, No, Not Given questions」問題の解き方と攻略法(Lesson 16)

IELTSリーディングで毎回のように登場する「True / False / Not Given Questions」「Yes / No / Not Given Questions」問題は、確実に得点源にしたい重要な設問形式です。

YES/TRUE,NO/FALSEの間違いに要注意!!!

絶対にまず、YES/NO/NOT GIVENかTRUE/FALSE/NOT GIVEN を確認して、問題文を〇で囲む。YES⇔TRUE、NO⇔FALSEを間違えて書くミスが多い。

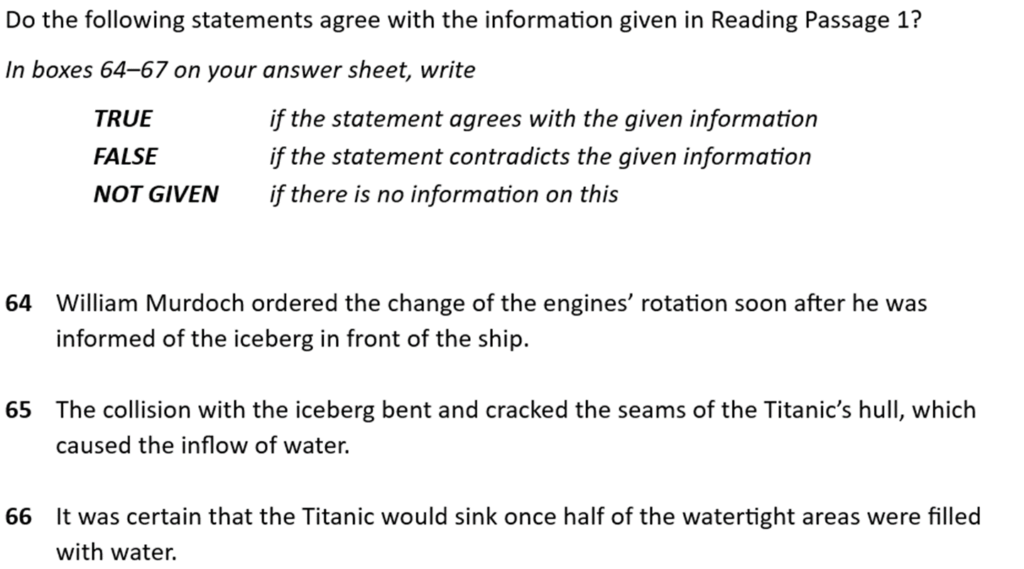

問題形式

True, False, Not Given questions

Yes, No, Not Given questions

問われているスキル

- 本文と設問文の内容を細かく理解する読解力

- 該当箇所を素早く見つけるスキャニング力

- 設問文と本文の照合による判断力

たとえば、以下のような設問が出た場合:

Werner Fischer played with a spaghetti-strung racket that he designed himself.

この文に対して「TRUE / FALSE / NOT GIVEN」を判断するには、以下の3点を確認する必要があります:

- Werner Fischerがプレーしたのか?(他の人物ではないか?)

- spaghetti-strung racketでプレーしたのか?(他のラケットではないか?)

- そのラケットを彼自身がデザインしたのか?(他人がデザインしたのではないか?)

回答の判断基準

TRUE

①②③の全て一致

NOT GIVEN

①が不明(=Werner Fischerはspaghetti-strung racketでplayしたともしなかったと書いてない)

👉よく他の人がspaghetti-strung racketでplayしたと書いてあってWerner Fischerがplayしたとは書いてない場合がある。

③が不明(=誰がdesignしたとは書いてない)

FALSE

②が違う(=Werner Fischerはspaghetti-strung racketでplayしなかった/したことがない)

③が違う(=Werner Fischerではない人がデザインしたspaghetti-strung racketでplayをした)

解答のコツと戦略

- 設問は必ず本文の順番通りに出題される

⇒ 2問ずつ問題を読み、次の問題のキーワードが出るまでに該当情報がなければ「NOT GIVEN」の可能性が高い。答えは必ず問題順に書いてあるので、問題は2問ずつ読むことで書いてある部分を特定しやすくなる。(次のキーワードが書いてある文までに書いてなかったらNOT GIVENになる)

2問ずつ読むのワケ

Questions 1-3

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 1?

In boxes 1-3 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the claims of the writer

FALSE if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

1.Henderson rarely visited the area around Press estate when he was younger.👈答える問題

2.Henderson pursued a business career because it was what his family wanted.👈次の問題

3.Henderson and Notman were surprised by the results of their 1865 experiment.

NOT GIVENに備えて、解こうとしている問題のキーワードだけではなく、次の問題のキーワードも把握しておく。

問題1のキーワード(Press estate)をスキャンして、スキャンの前後を精読する。もし問題2のキーワード(career)が出てきたら、問題1の答えはそれより前にあるので、もう1回Press estateの周囲を精読して書いてなければNOT GIVENにする。

答えは必ず問題順に書いてあるので、問題は2問ずつ読むことで書いてある部分を特定しやすくなる。(次のキーワードが書いてある文までに書いてなかったらNOT GIVENになる)

- キーワードは同義語で書かれていることが多い ⇒ 問題文と完全一致する単語を探すのではなく、意味が近い表現を意識してスキャンする。

- every, always, neverなどの極端な表現に注意 ⇒ 本文が「may」などの曖昧な表現なのに、設問が「always」と断定している場合は「FALSE」になる。

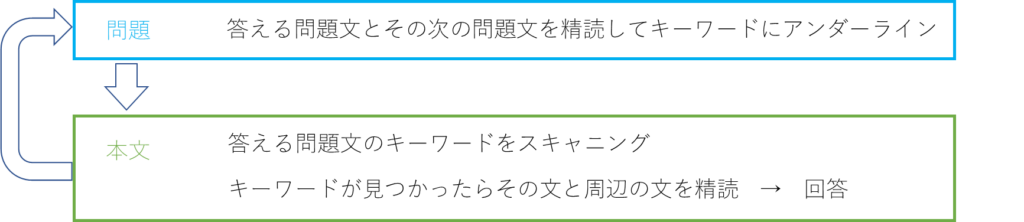

解く手順

答える問題文とその次の問題文を精読してキーワードにアンダーラインを引きます、

答える問題のキーワードをスキャニングして読む文を特定します。

もし次の問題のキーワードが見つかったらそれより前にキーワードがあるはずなので一度戻ってスキャニング。

問題文のキーワードが見つかったらその文を精読して回答します。

次の問題でもSTEP1(さらに次の問題のキーワードの把握)⇒STEP2⇒STEP3の流れで解いていきます。

【イメージフローチャート👇】

覚えておくべきこと/ポイント

- 問題文では本文がパラフレイズされている、問題文と本文で”意味”を照合させる必要がある。

- 書いてある内容をもとに自分で考える必要はない。知っている内容でも自分の主観や知識を入れないこと。

- every, few, a few, little, a little, all, always, rarely, some, often, completely, most, occasionally, only, entirely, neverなどが問題に入っていたらひっかけ問題の可能性が大きい。本当にallか?本当にeveryか?などしっかりと本文を精読して問題文のYES/TRUE, NO/FALSEを決める。

- 本文は—may—と断定していない書かれているのに問題文では—always—と書かれていたらFlase/Noになる。

- 問題文にcertain, particular, oneなど特定の名詞を指す単語が入っている場合、本文にその名詞が具体的に書かれている場合が多い。

- 問題の順番でパラグラフを読み進めればよい。前の問題より前に次の問題の答えがあることはない。

- TRUE/FALSE/NOT GIVEN とYES/NO/NOT GIVENとの違い

TRUE/FALSE/NOT GIVEN :本文に書いてある”事実”と問題文の内容が正しいか?(真か偽か)

TRUE:本文に書いてある事実と問題文の内容が一致する

FALSE:本文に書いてある事実と問題文の内容が一致しない

NOT GIVEN:本文に問題文の内容は書かれていない

YES/NO/NOT GIVEN : 本文に書いてある作者や登場人物の”意見や考え”が問題文の内容と正しいか?

YES:本文に書いてある作者の意見や見解が問題文と一致する

NO:本文に書いてある作者の意見や見解が問題文と一致しない

NOT GIVEN:本文に問題文の内容は書かれていない